La croissance démographique et la hausse des revenus entraînent une augmentation de la demande en protéines animales. Cependant, les effets des régimes alimentaires riches en protéines animales sur l’environnement et la santé suscitent des inquiétudes, tout comme la capacité du monde à répondre à cette demande croissante. Pour ces raisons, on s’intéresse de plus en plus à d’autres sources de protéines, telles que les protéines végétales, les protéines dérivées d’insectes et les protéines cultivées en laboratoire. Chacune de ces sources présente des avantages et des inconvénients particuliers, en plus d’avoir des répercussions sur les politiques nationales.

Les protéines animales sont issues de l’élevage, de l’aquaculture, de la pêche, de la chasse et du piégeage. Leur production, en particulier dans le cas de l’élevage à grande échelle, a des effets négatifs sur l’environnement, par exemple en raison des émissions de gaz à effet de serre et d’une utilisation non durable de l’eau douce qui y sont associées. En outre, la forte consommation de protéines animales, en particulier de viande rouge et de viande transformée, est liée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Par contre, en utilisant les terres destinées aux pâturages pour stocker le carbone, l’élevage responsable peut concourir à la durabilité environnementale. De plus, la pêche, la chasse et le piégeage sont des activités importantes sur le plan culturel, en particulier pour de nombreux peuples autochtones.

Les protéines végétales englobent les légumineuses, les noix, les graines et les substituts de viande comme le tofu. Elles sont généralement plus durables sur le plan environnemental que les protéines animales, car leur production exerce une moindre pression sur les terres, exige moins d’eau et d’énergie, et génère moins d’émissions de gaz à effet de serre. S’il est vrai qu’une alimentation équilibrée à base de plantes peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, il n’en demeure pas moins que certains régimes à base de plantes peuvent entraîner des carences nutritionnelles.

Les insectes comme les grillons et les coléoptères sont riches en protéines et constituent une source de nourriture plus écologique, nécessitant moins de ressources pour leur production que dans le cas de l’élevage d’animaux. Cela dit, des préoccupations subsistent quant à leur innocuité pour l’être humain, surtout en ce qui concerne les allergies, sans compter que les consommateurs sont peu enclins à acheter ces produits.

Les protéines cultivées sont produites en laboratoire à partir de cellules animales. Comparativement à l’élevage conventionnel, la production de ces protéines pourrait mener à une atténuation des effets sur l’environnement. Ces protéines pourraient également accroître la sécurité alimentaire, car leur production en laboratoire n’est pas soumise aux variations climatiques qui influencent souvent la production de protéines animales et végétales. Cependant, cette méthode de production s’avère relativement énergivore, et les consommateurs ne sont pas encore vendus à l’idée.

Pour répondre aux besoins en protéines d’une population croissante, les gouvernements, les entreprises privées et les autres acteurs du secteur alimentaire se tournent vers diverses sources. Le fait de modifier la proportion des sources de protéines dans l’alimentation des Canadiens, que ce soit en raison de préoccupations environnementales, de l’évolution de la demande, de préoccupations liées à la santé ou d’autres facteurs, aura probablement des répercussions sur les politiques en matière de santé publique, de changement climatique, d’emploi et de recherche et développement.

La population mondiale a atteint 8 milliards de personnes en 2022 et elle devrait avoisiner les 10 milliards d’ici 2050 1. Cette poussée démographique, associée à une croissance des revenus, devrait faire augmenter la consommation de protéines animales, telles que la viande, les œufs et le lait. En effet, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que la consommation mondiale de viande augmentera de 12 % d’ici 2033 par rapport à la moyenne pour 2021-2023 2.

Sous l’effet conjugué de la demande accrue de protéines animales et des préoccupations liées aux conséquences potentielles de la consommation d’aliments riches en ce type de protéines sur l’environnement et la santé, on s’intéresse de plus en plus aux sources de protéines complémentaires ou différentes, telles que les protéines végétales, les protéines dérivées d’insectes et les protéines cultivées en laboratoire. Selon l’OCDE, les systèmes alimentaires mondiaux font face à un « triple défi » : assurer la sécurité alimentaire et la nutrition, faire vivre les agriculteurs et les autres intervenants de la chaîne alimentaire, et favoriser la durabilité environnementale 3.

Les différentes sources de protéines évoquées dans cette Étude de la Colline ont chacune leur lot d’avantages et d’inconvénients, ainsi que des répercussions sur les politiques et programmes du gouvernement canadien en matière de santé, d’emploi, d’innovation et d’environnement.

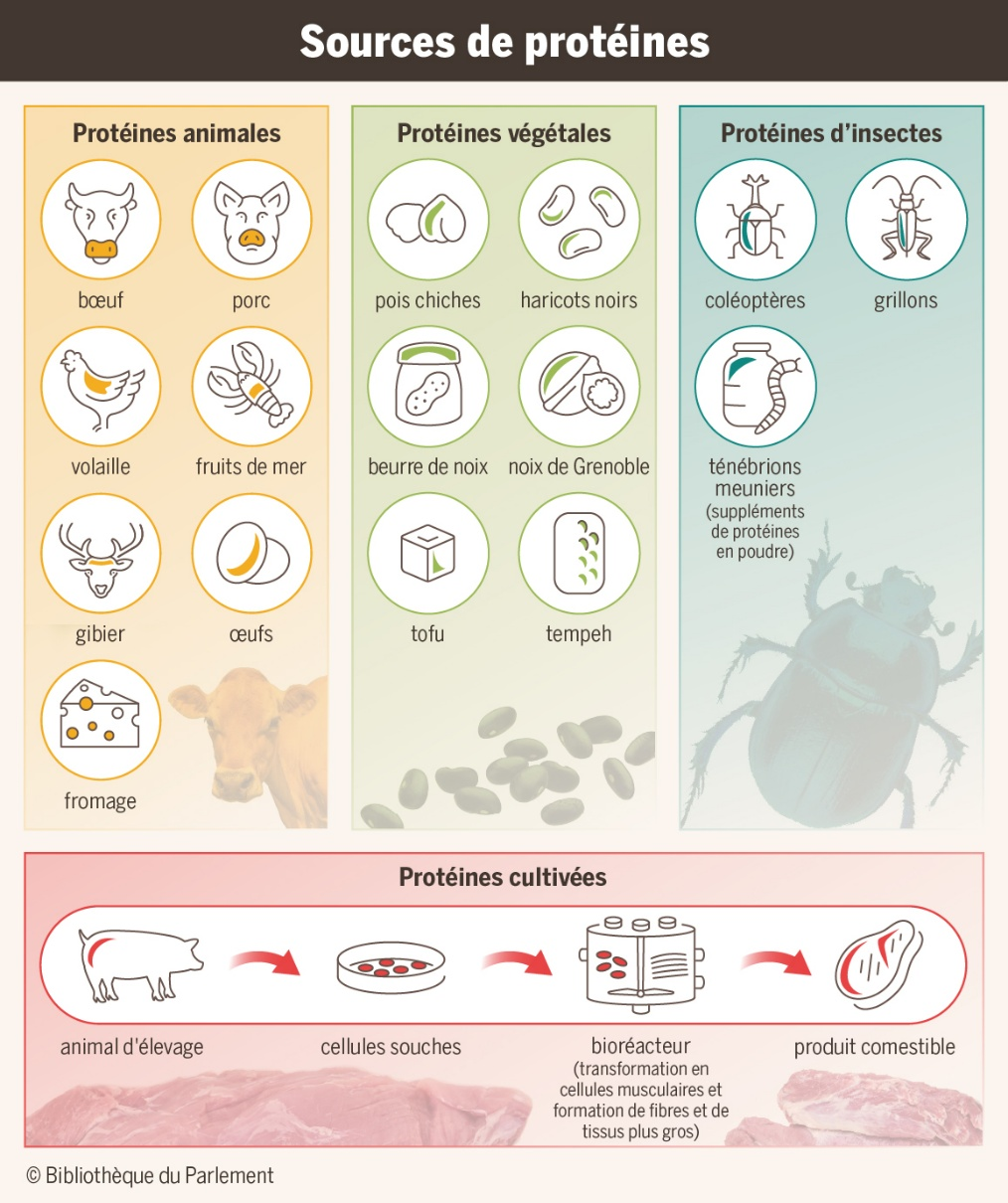

Les protéines sont essentielles à une alimentation saine, car elles contribuent au développement et au maintien des muscles et des os 4. On peut combler ses besoins en protéines en en consommant plusieurs sources, comme celles illustrées dans la figure 1.

Figure 1 - Sources de protéines

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de renseignements tirés de Gouvernement du Canada, « Cuisiner avec des aliments protéinés d’origine végétale », Guide alimentaire canadien; et Hanna L. Tuomisto, « The eco‐friendly burger: Could cultured meat improve the environmental sustainability of meat products? », EMBO reports, vol. 20, no 1, 14 décembre 2018.

Dans les Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation, Santé Canada recommande de consommer régulièrement des aliments riches en protéines, ce qui comprend « les légumineuses, les noix, les graines, le tofu, les boissons de soya enrichies, le poisson, les crustacés, les œufs, la volaille, les viandes rouges maigres (y compris le gibier), le lait plus faible en matières grasses, les yogourts plus faibles en matières grasses, le kéfir plus faible en matières grasses, ainsi que les fromages plus faibles en matières grasses et sodium 5 ». Ces lignes directrices préconisent de consommer plus souvent des protéines végétales que d’autres sources de protéines et de réduire la consommation de viande transformée et d’aliments riches en graisses saturées, comme la viande rouge et les produits laitiers entiers.

Dans son rapport intitulé Mise en place : Le comité d’experts sur les technologies de production atypique au service de la sécurité alimentaire du Canada, le Conseil des académies canadiennes (CAC) indique que l’industrie canadienne de la production de viande contribue « énormément au secteur canadien de l’exportation et de la transformation », les ventes annuelles de viande s’étant élevées à plus de 35 milliards de dollars en 2021 6.

Les protéines animales proviennent de l’élevage et de l’aquaculture, ainsi que des activités de chasse, de pêche et de piégeage. En 2021, l’OCDE a indiqué que les aliments d’origine animale représentaient, à l’échelle mondiale, « un tiers de l’apport en protéines et 17 % des calories 7 ».

Plusieurs études suggèrent que la production, particulièrement à grande échelle, de protéines animales issues de l’élevage et de l’aquaculture contribue à la dégradation de l’environnement, notamment en raison des émissions de gaz à effet de serre, de la déforestation, de la perte de biodiversité, de l’utilisation non durable de l’eau douce, de l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques (c.-à-d. l’accumulation excessive de nutriments dans l’eau) et de l’acidification des sols 8. L’OCDE estime qu’environ 8 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique sont dues à l’élevage 9. Cependant, selon certains chercheurs, les impacts environnementaux de la production de différentes protéines animales sont divers, l’élevage bovin s’accompagnant d’émissions de gaz à effet de serre et d’une utilisation des sols particulièrement importantes, par rapport à l’élevage porcin et avicole 10. Les progrès scientifiques dans le domaine de l’élevage peuvent par ailleurs contribuer à atténuer les préjudices environnementaux. Par exemple, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a publié en 2024 un rapport de consultation à propos d’un nouvel ingrédient alimentaire pour le bétail susceptible de réduire les émissions de méthane provenant de l’élevage bovin en modifiant les processus gastro-intestinaux des animaux, et la plupart des parties prenantes consultées soutenaient son utilisation 11.

De plus, il a été suggéré que l’élevage peut jouer un rôle important dans le développement de systèmes agricoles durables 12. Par exemple, les pâturages stockent de grandes quantités de carbone dans le sol, et les systèmes de rotation mixte élevage-culture peuvent protéger contre l’érosion des sols : les cultures de couverture peuvent servir à nourrir les animaux et la récupération des nutriments, à produire des engrais pour les cultures suivantes.

En outre, les activités d’élevage, de chasse, de pêche et de piégeage peuvent aider à la gestion des espèces et à la surveillance de l’environnement, de même que favoriser l’engagement culturel et l’adoption de comportements sains 13. Statistique Canada et le CAC ont tous deux souligné l’importance culturelle particulière de la chasse, de la pêche et du piégeage pour de nombreux groupes autochtones du Canada, ainsi que la contribution de ces activités à la sécurité alimentaire, à la souveraineté alimentaire et à l’amélioration de la santé physique et mentale des participants 14.

L’OCDE a noté que « dans le monde, la sous-consommation de protéines animales contribue à la malnutrition et à des retards de croissance, ce qui a de graves conséquences sur la santé 15 ». Elle a par contre aussi exprimé des inquiétudes quant aux conséquences sur la santé d’une alimentation riche en protéines animales. Par exemple, la surconsommation de viande rouge et de viande transformée augmente le risque de maladies cardiovasculaires 16.

Ces dernières années, on a également rapporté des cas de transmission aux humains de nouveaux agents pathogènes ou de virus zoonotiques liés au bétail ou aux animaux d’élevage 17. Des chercheurs ont également constaté que l’utilisation d’antibiotiques dans l’élevage, en particulier à l’échelle industrielle, compte pour une grande partie de l’utilisation globale d’antibiotiques, et que ces produits, lorsqu’ils sont surutilisés, peuvent favoriser la résistance aux antimicrobiens 18. L’Organisation mondiale de la santé considère la résistance aux antimicrobiens comme l’« une des plus grandes menaces pour la santé publique mondiale et le développement 19 ».

Une étude portant sur la volonté des consommateurs plus âgés de l’Union européenne d’accepter d’autres sources de protéines a révélé un manque général de volonté de modifier les habitudes de consommation de protéines 20. Cette réticence s’explique, du moins en partie, par les difficultés liées au changement d’habitudes, par la crainte d’une hausse des prix des aliments associés aux substituts de protéines, par une méconnaissance des autres types de protéines et par le fait que les gens ne savent pas trop comment préparer des repas avec des ingrédients inconnus 21.

Les protéines végétales comprennent une vaste gamme d’aliments, tels que les légumineuses, les noix, les graines et les algues, ainsi que les substituts de viande comme le tofu et le tempeh, tous deux dérivés du soya. Des marques de substituts de viande à base de plantes, telles que Beyond Meat et Impossible Foods aux États-Unis, sont apparues et ont gagné en popularité ces dernières années. Bien qu’ils ne soient pas techniquement des plantes, les champignons peuvent eux aussi parfois entrer dans cette catégorie.

Le secteur des protéines végétales du Canada occupe une place importante. Selon le CAC, le Canada est « un chef de file de l’exportation de cultures riches en protéines, comme le blé, le soya, l’avoine, les pois chiches, la féverole, les po[is] secs et le canola 22 ».

Selon un article de l’European Heart Journal paru en 2023, une alimentation équilibrée à base de plantes peut avoir des effets bénéfiques sur la santé en réduisant le risque de maladies cardiométaboliques, dont le diabète de type 2. Ce même article révèle toutefois que certains régimes à base de plantes peuvent entraîner des risques pour la santé, notamment des carences nutritionnelles23. De plus, il importe de noter que les résultats d’une étude des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis indiquent que les maladies cardiométaboliques varient aussi considérablement en fonction d’autres facteurs, qui ne dépendent pas des changements de comportement, tels que l’identité raciale et ethnique 24.

Si l’on considère toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, de la ferme à l’assiette, la production de protéines végétales est généralement considérée comme étant plus durable sur le plan environnemental que celle de protéines animales, puisqu’elle exerce moins de pression sur les terres, exige moins d’eau et d’énergie et émet moins de gaz à effet de serre, bien que l’on observe des variations en fonction du type de protéine animale ou végétale produite (p. ex. la production de bœuf requiert des ressources considérables) 25.

De nombreuses espèces d’insectes, comme les coléoptères et les grillons, se prêtent à la consommation humaine. Les protéines d’insectes peuvent également servir à l’élevage et à l’aquaculture en tant qu’aliments pour animaux, et sont de plus en plus utilisées pour nourrir les porcs et les saumons 26. Par exemple, en 2022, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a approuvé l’utilisation des larves de mouches soldats noires pour l’alimentation animale 27.

Les insectes ont une teneur élevée en protéines par rapport à leur poids, et leur culture nécessite peu de terres et d’eau, et dégage moins de gaz à effet de serre que la production de protéines animales 28. Certains insectes peuvent également se nourrir de déchets organiques, ce qui réduit l’empreinte environnementale 29.

Cependant, les insectes suscitent tout de même quelques inquiétudes en matière d’innocuité alimentaire. Par exemple, il a été signalé que certains insectes comestibles peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment ceux utilisés dans le colorant alimentaire carmin, qui est fabriqué à partir de cochenilles femelles 30. De plus, les insectes comestibles sont les sources de protéines les moins bien acceptées, bien que leur consommation soit plus importante parmi les gens appartenant à certaines ethnies et cultures 31.

Les protéines de cette catégorie sont des produits d’origine animale créés dans un environnement de laboratoire contrôlé à partir de cellules souches prélevées par biopsie. D’autres termes sont utilisés pour décrire ce type de protéines : « cultivées », « propres », « sans abattage », « in vitro », « produites en laboratoire » et « synthétiques ». On peut utiliser ce procédé pour développer à la fois de la viande et des sous-produits d’origine animale, tels que les produits laitiers.

Jusqu’à présent, les recherches ont montré que la production de protéines cultivées en laboratoire, bien que limitée, génère moins de méthane que l’élevage bovin conventionnel, et ce pour une même quantité de viande 32. Il est difficile de manière générale de déterminer l’impact environnemental global de la production à grande échelle des protéines cultivées en laboratoire, car les produits de ce genre ne sont pas encore commercialisés. Les premières indications laissent toutefois penser que la production de ce type de protéines pourrait nécessiter beaucoup moins de terres et d’eau que celles provenant de l’élevage traditionnel 33. Par contre, la production de protéines de synthèse nécessite des quantités importantes d’énergie, et la source de cette énergie (c.-à-d. les énergies renouvelables ou les combustibles fossiles) déterminera si cette production est responsable d’émissions de carbone plus ou moins importantes que la production traditionnelle de protéines animales (qui varie déjà en fonction de l’espèce) 34.

Ces protéines sont produites dans un environnement de laboratoire stérile, ce qui réduit les besoins en matière d’antibiotiques et le risque de contamination par des agents pathogènes 35. En outre, les protéines cultivées en laboratoire offrent peut-être une solution aux problèmes de sécurité alimentaire liés aux facteurs environnementaux, car elles peuvent être produites à l’intérieur lorsque les conditions météorologiques extérieures sont défavorables, comme en cas de sécheresse, d’inondation ou de tempête de grêle 36. Selon des données de Statistique Canada pour 2021-2022, 16,9 % des Canadiens étaient touchés par l’insécurité alimentaire, c’est-à-dire l’incapacité d’acquérir ou de consommer des quantités suffisantes d’aliments nutritifs de manière socialement acceptable 37. Toutefois, l’insécurité alimentaire ne touche pas tous les Canadiens de la même manière. Les taux d’insécurité alimentaire sont plus élevés dans les cas suivants :

Il y a actuellement un débat sur l’application des restrictions alimentaires religieuses aux protéines de culture, par exemple dans le cas des régimes halal pour les musulmans et casher pour les juifs 39. Enfin, les protéines cultivées en laboratoire sont également considérées comme « non naturelles » par rapport à d’autres sources de protéines 40.

Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont responsables de la sécurité et de la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada, conformément à la Loi sur les aliments et drogues, le Règlement sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada 41. En ce qui concerne les produits protéinés, en particulier les substituts de protéines animales, ces textes de loi :

Santé Canada utilise le terme « agriculture cellulaire » pour décrire la production « des aliments généralement dérivés d’animaux (viande, fruits de mer, œufs, produits laitiers) en utilisant des méthodes de culture cellulaire au lieu d’animaux vivants 42 ».

Le gouvernement du Canada a joué un rôle clé dans la sensibilisation du public au sujet des normes de sécurité alimentaire et d’une saine alimentation, notamment grâce à des initiatives comme les Lignes directrices sur la saine alimentation mentionnées précédemment. En ce qui concerne les sources de protéines, le Guide alimentaire canadien, produit par Santé Canada, souligne le rôle qu’elles jouent dans une alimentation saine et décrit leurs divers effets en fonction des différents facteurs de risque pour la santé 43.

Des observateurs, qui se sont penchés sur les campagnes de santé publique, ont constaté que « certains groupes sociaux (p. ex. les femmes et les membres de minorités ethniques) sont souvent la cible de campagnes de sécurité alimentaire et d’autres interventions de l’État 44 » [traduction]. Les campagnes adaptées à des publics spécifiques s’appuient parfois sur des normes sociales (personnes responsables des courses et de la préparation des repas dans un foyer) ou font référence à des pratiques culturelles en matière d’alimentation, telles que les règles alimentaires islamiques (« halal ») régissant la préparation de la viande de bœuf, de volaille et d’agneau destinée à la consommation humaine 45. Lorsqu’elles sont bien conçues, ces campagnes peuvent faire en sorte que ces groupes se sentent représentés et inclus dans les messages de santé publique, ce qui fait qu’ils sont plus à même d’adopter les pratiques qui y sont mises de l’avant. Cependant, les messages ciblés peuvent aussi perpétuer des stéréotypes lorsqu’ils sont mal utilisés.

Comme on l’a déjà mentionné, les émissions de carbone et de méthane varient en fonction du type de protéines produites. Un article paru en 2021 sur la viande cultivée en laboratoire a comparé les différentes empreintes environnementales des protéines animales, végétales et cultivées en laboratoire. En examinant les recherches sur le sujet, l’auteur a constaté que, par rapport aux autres protéines animales (porc et poulet) et aux protéines végétales et cultivées en laboratoire, la production de bœuf est généralement celle qui a le plus d’impact sur l’environnement en ce qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre, à l’eutrophisation et à l’utilisation des sols. Toutefois, il a aussi été observé qu’il faut plus d’énergie pour produire des protéines en laboratoire qu’il n’en faut pour produire toutes les autres sources de protéines examinées. Il en est de même pour les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de protéines en laboratoire qui dépassent celles liées à la production de toutes les autres sources de protéines étudiées, à l’exception de la viande de bœuf. Il convient de noter que ces estimations ne tenaient toutefois pas compte d’une éventuelle réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’énergie au fil du temps, par exemple par suite de l’adoption à plus grande échelle de sources d’énergie renouvelables 46.

En 2022, le secteur agricole comptait au total pour 10 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada 47. Or, les sols agricoles absorbent et stockent également une quantité importante de carbone, et, selon le plan de réduction des émissions du Canada à l’horizon 2030, en 2019, environ 6 % des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du secteur agricole étaient compensées par le carbone stocké dans les sols agricoles 48.

Le secteur agricole est également particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment l’augmentation de la fréquence des sécheresses, des inondations et des tempêtes violentes, qui peuvent compromettre sa capacité à répondre à la demande croissante des consommateurs en protéines animales et autres produits alimentaires 49. Cette vulnérabilité pourrait motiver la recherche d’autres sources de protéines, comme les protéines cultivées en laboratoire. Ainsi, un chercheur fait remarquer que « comme cette viande peut être produite à l’intérieur en cas de conditions extérieures défavorables, telles que des catastrophes naturelles, cette protéine peut réduire l’insécurité alimentaire mondiale 50 ».

Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, en 2023, le système agricole et agroalimentaire canadien employait 2,3 millions de personnes, dont 247 200 dans l’agriculture primaire (travail effectué dans les limites d’une ferme, d’une pépinière ou d’une serre) et 106 700 dans la production animale 51. Parallèlement, le secteur de la transformation des aliments et des boissons – qui transforme les matières premières ou les substances alimentaires en nouveaux produits – employait 322 600 personnes 52. Statistique Canada fournit une ventilation plus détaillée de l’emploi dans le secteur de la fabrication d’aliments et rapporte qu’en 2022 :

Globalement, les emplois dans le secteur agricole primaire semblent se concentrer dans les zones rurales de certaines régions du pays, comme les Prairies, le Québec et le sud de l’Ontario, où les économies locales peuvent en être plus dépendantes. Près de la moitié des emplois agricoles sont saisonniers, et les besoins en main-d’œuvre sont très souvent comblés par des travailleurs étrangers temporaires, surtout pendant la saison de croissance, de mai à novembre 54.

Certaines administrations, en Italie et en Floride, par exemple, ont adopté des politiques qui restreignent le développement d’autres sources de protéines, comme les protéines cultivées en laboratoire, craignant la perte d’emplois dans le secteur agricole primaire 55.

Le développement d’autres sources de protéines créera sans aucun doute de nouveaux emplois, mais les compétences requises seront probablement différentes, et les emplois risquent de se situer dans des régions différentes de celles où la viande et les produits laitiers sont actuellement produits 56. Par exemple, Protein Industries Canada, une organisation à but non lucratif soutenant le développement des protéines végétales et se positionnant comme l’une des grappes d’innovation mondiales du Canada, a calculé que ses projets pourraient soutenir 10 800 emplois directs et indirects d’ici le 31 mars 2031 57.

En 2021, l’OCDE a indiqué que « le financement public [de la recherche et du développement] agricole a diminué en termes réels au cours de la dernière décennie dans les pays à revenu élevé 58 ».

Lancé en 2022, le Plan stratégique pour la science d’Agriculture et Agroalimentaire Canada définit quatre domaines prioritaires « pour garantir un secteur agricole et agroalimentaire durable, résilient et rentable d’ici 2050 » :

Par exemple, l’agriculture cellulaire et l’élevage d’insectes sont considérés comme des innovations prometteuses qui soutiennent la bioéconomie circulaire, un modèle économique qui privilégie l’utilisation durable des ressources, notamment par la réutilisation et la transformation des déchets, comme l’utilisation de sous-produits agricoles dans l’élevage d’insectes. L’OCDE, quant à elle, encourage la recherche et le développement dans le domaine de l’élevage et de l’amélioration génétique des cultures afin « d’accélérer la productivité et la résilience climatique de l’agriculture végétale et animale dans les décennies à venir 60 ».

Protein Industries Canada soutient la recherche et l’innovation dans le domaine de l’agriculture, ainsi que le développement de substituts de viande à base de plantes et de nouveaux produits alimentaires 61. En février 2023, elle a reçu 150 millions de dollars de plus du gouvernement canadien, ce qui porte le total des investissements fédéraux de 2018 à 2028 à 353 millions de dollars 62.

Les protéines cultivées en laboratoire, quant à elles, se trouvent encore à un stade précoce de la commercialisation, et il faudra plus de travaux de recherche et de développement avant qu’elles ne soient offertes plus largement dans les magasins 63. De plus, compte tenu des coûts associés au développement de produits et de l’absence actuelle d’un marché solide, il faudra peut-être du temps avant que des entreprises spécialisées dans ces formes de protéines ne commencent à réaliser des profits. Par exemple, le coût d’un prototype développé en 2013 pour la fabrication d’un seul hamburger à partir de protéines cultivées en laboratoire était estimé à environ 325 000 $ US 64. Les programmes fédéraux de financement de la recherche et du développement, tels que le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada et le Plan d’action sur le capital de risque, ainsi que les plans et organisations mentionnés ci-dessus, pourraient jouer un rôle dans le soutien de la croissance future de l’industrie des protéines cultivées en laboratoire 65.

Comme le note le CAC, les « progrès technologiques permettant de diversifier la gamme de protéines du Canada peuvent favoriser l’innovation et accroître la résilience du système alimentaire et les choix offerts aux consommateurs 66 ».

© Bibliothèque du Parlement