Cette Étude de la Colline trace un portrait des régimes linguistiques mis en place par les provinces et les territoires, et en décrit brièvement les principales caractéristiques, sans toutefois être exhaustive.

Au Canada, la compétence en matière de langue est partagée entre les différents ordres de gouvernement. Le gouvernement fédéral a adopté un régime linguistique bilingue dont les deux langues officielles sont l’anglais et le français. Bien qu’il ait mis en place ses propres mesures d’appui, il compte sur le soutien des provinces et des territoires pour assurer, à la grandeur du pays, la reconnaissance des deux langues officielles. En outre, des efforts sont déployés à la fois par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux, et les gouvernements autochtones pour appuyer les langues autochtones, qui ne sont pas reconnues comme des langues officielles, sauf dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Chaque province et territoire possède un régime linguistique qui lui est propre. Ce régime linguistique est encadré par un certain nombre de textes officiels qui prennent la forme, selon le cas, d’une disposition constitutionnelle, d’une loi, d’un règlement, d’une politique ou d’un plan stratégique. Il peut s’appliquer à différents domaines, comme l’offre de services gouvernementaux, l’adoption des lois, la justice, l’éducation et les services municipaux, pour ne nommer que ceux-là.

Au fil des années, plusieurs efforts ont été déployés à la grandeur du pays pour favoriser la reconnaissance du français et de l’anglais ainsi que pour améliorer l’offre de services à la population dans ces deux langues. On constate également la multiplication, au sein des provinces et des territoires, de mesures visant à favoriser l’épanouissement et à assurer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. En outre, plusieurs administrations provinciales et territoriales ont mis à jour leurs instruments législatifs, réglementaires ou politiques pour s’adapter aux besoins linguistiques changeants de leurs populations respectives. Cela dit, selon l’endroit où ils habitent, les Canadiens et les Canadiennes connaissent de grands écarts quant au type de services qu’ils peuvent recevoir dans la langue officielle de leur choix.

Les différents régimes linguistiques en vigueur au Canada s’alimentent mutuellement et sont constamment appelés à changer, comme en témoignent la mise à jour récente des lois de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et des Territoires du Nord-Ouest, l’examen en cours des lois du Nunavut ainsi que l’adoption de la toute première politique sur les services en français en Colombie Britannique.

La collaboration intergouvernementale s’est également intensifiée. On constate en effet la mise sur pied de différents mécanismes de partenariat, à l’échelle tant régionale, nationale qu’internationale, qui ont pour but de bonifier l’offre de services en français et en anglais.

En juin 2023, le Parlement a modernisé la Loi sur les langues officielles fédérale en adoptant la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Désormais, le régime linguistique fédéral met l’accent sur l’importance de la collaboration entre les différents ordres de gouvernement et reconnaît que la diversité des régimes linguistiques contribue à l’atteinte de l’égalité réelle entre le français et l’anglais au Canada. En outre, le gouvernement du Canada reconnaît que sa loi régissant les langues officielles n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits en matière de langues autochtones et qu’elle ne fait pas obstacle à la revitalisation de ces dernières.

Au cours des dernières années, les peuples autochtones à travers le Canada ont pris part à des initiatives pour revitaliser leurs langues affectées par les politiques d’assimilation. Le gouvernement fédéral a reconnu l’importance de la réappropriation, de la revitalisation, du maintien et du renforcement des langues autochtones par l’entremise de la Loi sur les langues autochtones du Canada, sanctionnée en 2019. Celle-ci facilite l’exercice des droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones, mais fait l’objet de critiques de la part de ceux-ci. Dans certains cas, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les gouvernements autochtones ont aussi pris des mesures afin d’appuyer les efforts des peuples autochtones en ce sens.

Au Canada, il n’existe dans la Constitution aucune disposition relative à la compétence en matière de langue. Dans un arrêt rendu en 1988, la Cour suprême du Canada a affirmé que :

La langue n’est pas une matière législative indépendante, elle est « accessoire » à l’exercice de la compétence relative à une catégorie de sujets attribuée au Parlement ou aux assemblées législatives provinciales par la Loi constitutionnelle de 1867 1.

Ainsi, le pouvoir de légiférer dans le domaine linguistique appartient aux différents ordres de gouvernement, selon les compétences législatives qui leur sont attribuées.

Les provinces et les territoires sont appelés à jouer un rôle de premier plan à l’égard de la protection des minorités de langue officielle dans les secteurs qui relèvent de leur compétence exclusive ou partagée. Les pratiques ne cessent d’évoluer, comme en témoigne l’entrée en vigueur, en 2013, de la Loi sur les langues officielles et de la Loi sur la protection de la langue inuit du Nunavut, qui sont en cours d’examen à l’Assemblée législative 2. Dans les provinces maritimes, l’Île-du-Prince-Édouard a révisé son régime linguistique la même année, puis a procédé à l’ajout de services désignés en français une dizaine d’années plus tard 3. Le Nouveau-Brunswick a également emboîté le pas en 2013, puis a de nouveau entamé un processus de révision de sa Loi sur les langues officielles en 2021, lequel s’est soldé par d’autres modifications législatives en 2023 4. Terre Neuve et Labrador a adopté sa Politique sur les services en français en 2015 5. La Nouvelle-Écosse a procédé en 2024 à la révision de sa loi linguistique adoptée 20 ans plus tôt 6.

Dans les provinces de l’Ouest, le Manitoba a vu sa Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine entrer en vigueur en 2016, tandis que l’Alberta a adopté sa Politique en matière de francophonie en 2017, puis l’a revue quelques années plus tard 7. La Colombie-Britannique s’est dotée de sa première Politique en matière de services en français en 2024 8. De leur côté, l’Ontario, le Québec et les Territoires du Nord-Ouest ont mis à jour leurs lois linguistiques respectives entre 2021 et 2023 9.

Durant les 43e et 44e législatures du Parlement, le gouvernement fédéral a déposé des projets de loi visant à moderniser la Loi sur les langues officielles fédérale, notamment pour reconnaître la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux ainsi que leur contribution à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. La Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, qui reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, a été sanctionnée en juin 2023 10. Le gouvernement fédéral devra examiner sa Loi sur les langues officielles tous les dix ans, y compris les dispositions sur la collaboration avec ses contreparties provinciales et territoriales, et effectuer une analyse exhaustive de la situation linguistique dans différents secteurs qui relèvent de leurs compétences 11.

Par ailleurs, bien que les langues autochtones ne soient pas reconnues comme des langues officielles sauf dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, elles bénéficient d’un soutien de la part des différents ordres de gouvernement, y compris les gouvernements autochtones. Au fédéral, le régime linguistique qui encadre les langues autochtones est complémentaire à celui des langues officielles 12. Depuis 2019, la Loi sur les langues autochtones reconnaît l’importance de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts de réappropriation, de revitalisation, de maintien et de renforcement des langues autochtones 13. Cette loi fédérale fait toutefois l’objet de critiques de la part des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne l’absence d’approche pangouvernementale 14. Un examen parlementaire triennal de ses dispositions est prévu, mais n’a toujours pas eu lieu 15. En 2023, la Loi sur les langues officielles a reconnu qu’elle n’a pas pour effet de porter atteinte aux langues autochtones et qu’elle ne fait pas obstacle à la revitalisation de celles-ci 16.

Du côté des provinces et territoires, des mesures législatives, politiques ou stratégiques portant sur la reconnaissance ou la revitalisation des langues autochtones ont vu le jour dans dix législatures. De l’appui financier est également disponible à travers le pays pour soutenir les efforts des peuples autochtones en la matière ainsi que par l’entremise de politiques, de programmes ou d’accords de diverses natures 17. La contribution fédérale est toutefois perçue comme insuffisante, notamment celle devant servir à appuyer les efforts des gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones 18.

La présente Étude de la Colline résume les régimes linguistiques provinciaux et territoriaux existants ainsi que les pratiques en vigueur dans le domaine de la collaboration intergouvernementale. Elle en aborde les grandes caractéristiques, mais ne saurait être considérée comme exhaustive.

La présente section décrit les caractéristiques des régimes linguistiques mis en place par les provinces et les territoires. Les éléments suivants sont examinés :

Les principales caractéristiques de ces régimes linguistiques sont résumées au moyen de figures et de tableaux.

Les régimes linguistiques varient énormément d’une province et d’un territoire à l’autre. Seuls le Québec et le Manitoba avaient des obligations linguistiques au moment de leur entrée dans la Confédération. Le Nouveau-Brunswick a fait œuvre de pionnier en édictant la toute première Loi sur les langues officielles en 1969. Toutes les provinces et tous les territoires disposent de mesures linguistiques relatives au français, à l’anglais ou aux deux langues.

En ce qui a trait aux langues autochtones, les régimes linguistiques sont plus récents et évoluent selon les circonstances propres à chacun des peuples concernés.

L’utilisation de la langue de la minorité est possible dans le cadre des débats et des travaux de neuf assemblées législatives.

Huit provinces et territoires prévoient également l’impression et la publication des lois dans la langue de la minorité.

Dans les territoires, des droits sont conférés aux langues autochtones dans leurs assemblées législatives respectives 29. Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, des dispositions existent pour les lois ou les documents de l’Assemblée législative 30. En Ontario, l’usage des langues autochtones est permis sans être encadré dans une loi 31. Au Manitoba, un projet pilote prévoit la traduction des débats dans l’une des sept langues autochtones reconnues 32. En outre, certains gouvernements autochtones permettent l’usage des langues autochtones dans leurs assemblées 33.

Dans le secteur de l’éducation, toutes les provinces et tous les territoires ont mis en œuvre des mesures législatives afin de se conformer aux critères énoncés à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés 34. Cet article reconnaît aux parents le droit de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité, là où le nombre le justifie. Il leur reconnaît aussi le droit de gérer les écoles de la minorité 35.

Depuis 1970, le gouvernement fédéral offre un soutien financier aux provinces et aux territoires afin de couvrir les frais supplémentaires engagés pour l’enseignement dans la langue de la minorité et l’enseignement dans la langue seconde. La gestion du financement en éducation se fait par l’entremise d’un protocole signé entre le gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada). Chaque province et territoire met au point un plan d’action contenant des engagements financiers et des indicateurs de performance 36.

Cela dit, seules cinq provinces ont traité du secteur de l’éducation dans les textes officiels encadrant leur régime linguistique : le Nouveau-Brunswick 37, le Québec, l’Ontario 38, le Manitoba et l’Alberta. Pour sa part, la Colombie-Britannique cible l’éducation comme secteur prioritaire dans le plan de mise en œuvre qui accompagne sa Politique en matière de services en français.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît des droits aux peuples autochtones en matière d’éducation 39. La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2021 confirme que cet instrument international universel s’applique au Canada 40. Ainsi, le gouvernement fédéral offre un soutien financier pour favoriser l’apprentissage des langues autochtones à l’école 41. Il a également la responsabilité de la gestion des écoles dans les réserves des Premières Nations 42. En outre, des traités ou ententes sur l’autonomie gouvernementale précisent les obligations en matière d’éducation pour les Autochtones 43. Du côté des provinces et des territoires, diverses mesures existent pour soutenir l’enseignement primaire et secondaire en langues autochtones.

Dans le secteur de la justice, l’article 530 du Code criminel 56 garantit à tout accusé le droit de subir un procès en matière de droit criminel dans la langue de son choix. Les provinces et les territoires, qui doivent se conformer à ces exigences, ont pour la plupart adopté des mesures législatives en ce sens et ont prévu d’autres mesures pour encadrer les droits linguistiques dans leurs tribunaux.

En 2019, des modifications ont été apportées à la Loi sur le divorce afin de permettre aux parties d’opter pour l’une des deux langues officielles lors de procédures de divorce 63. Ces modifications, bien qu’adoptées par le Parlement du Canada, s’appliqueront graduellement à l’ensemble des provinces et des territoires 64.

Les lois linguistiques du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest permettent l’usage des langues autochtones devant les tribunaux territoriaux ou dans les affaires civiles. Au Québec, des droits existent pour l’usage des langues crie, inuite ou naskapie dans certains districts judiciaires visés par les traités modernes, notamment en matière de services d’interprétation et de traduction 65. En Alberta, une stratégie de la Cour de justice provinciale identifie des priorités en matière de justice pour les Autochtones et traite des enjeux d’interprétation en langues autochtones 66.

Ailleurs, des initiatives ont été mises sur pied par certains tribunaux provinciaux sans prendre officiellement la forme d’une loi, d’une politique, d’une stratégie. En voici quelques exemples :

Dans le secteur de la santé, une majorité des provinces et territoires a adopté des dispositions de nature législative, réglementaire ou stratégique.

Au Nunavut, la Loi sur la protection de la langue inuit garantit l’offre de services de santé, de services médicaux et de services pharmaceutiques en langue inuite 72. Au Québec, les populations crie, inuite et naskapie assurent la gestion et le déploiement de services de santé et de services sociaux sur leurs territoires respectifs et des lois favorisent l’accessibilité aux services en langue autochtone ainsi que la sécurisation culturelle au sein de tout établissement du réseau de la santé et des services sociaux 73. En outre, la plupart des provinces et territoires offrent des services de traduction ou d’interprétation en langues autochtones dans certains établissements de santé désignés ou à plus grande échelle 74.

Toutes les provinces et tous les territoires ont adopté des mesures concernant l’offre de services gouvernementaux dans la langue de la minorité, mais le Québec a fait de l’offre de services dans la langue de la majorité une priorité. L’étendue des obligations à cet égard varie toutefois d’un endroit à l’autre.

L’offre de services gouvernementaux en langues autochtones est protégée à quatre endroits.

Des obligations linguistiques ont été définies dans quelques provinces et territoires concernant l’offre de services municipaux.

Ailleurs au Canada, certaines municipalités ont un statut bilingue ou offrent des services dans les deux langues officielles, notamment à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, sans que la province ou le territoire n’ait développé un encadrement législatif, réglementaire ou politique correspondant.

Dans certaines provinces, des municipalités se sont associées pour assurer le maintien et la prestation de services municipaux en français. On compte parmi les exemples de regroupements associatifs l’Association francophone des municipalités de l’Ontario, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, l’Association des municipalités bilingues du Manitoba et l’Association bilingue des municipalités de l’Alberta.

Le Nunavut a établi des droits et des obligations concernant la langue inuite à l’échelon municipal dans la Loi sur la protection de la langue inuit. Comme indiqué ci-dessus, la Loi sur les langues officielles et le plan stratégique de ce territoire prévoient l’offre de services dans les langues officielles dans les municipalités où il y a une demande importante. Au Québec, des droits existent pour l’usage des langues crie, inuite ou naskapie dans les régions visées par les traités modernes et on accorde à certains peuples autochtones la possibilité de recevoir des services municipaux en anglais 83.

Certaines lois, politiques ou stratégies provinciales ou territoriales contiennent des dispositions à l’égard du développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Au Manitoba, la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine définit comme faisant partie de la communauté francophone

la population manitobaine regroupant les personnes de langue maternelle française et les personnes qui possèdent une affinité spéciale avec le français et s’en servent couramment dans la vie quotidienne même s’il ne s’agit pas de leur langue maternelle 92.

Cette loi prévoit notamment l’augmentation graduelle de l’offre de services en français au public en vue de favoriser l’épanouissement de la francophonie manitobaine. Elle instaure un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre responsable des Affaires francophones sur les mesures à prendre à cet égard. Elle encourage la représentation de la francophonie manitobaine au sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux. Par ailleurs, la collaboration et le dialogue sont deux principes au cœur de la mise en œuvre de cette loi 93.

Comme indiqué plus haut, les lois linguistiques du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest contiennent des dispositions à l’égard des communautés autochtones.

Au fédéral, la Loi sur les langues officielles a institué le poste de commissaire aux langues officielles qui a été créé en 1970. Trois provinces (l’Ontario, le Nouveau Brunswick et le Québec) et deux territoires (les Territoires du Nord Ouest et le Nunavut) ont à leur tour institué un poste de commissaire linguistique. Celui-ci a pour rôle de faire respecter, dans la province ou le territoire concerné, la loi linguistique et l’offre de services en français comme langue de la minorité – ou de la majorité dans le cas du Québec – et d’examiner les plaintes à ces égards. Il arrive que des échanges informels aient lieu entre les commissaires provinciaux ou territoriaux et le commissaire fédéral aux langues officielles 101.

Par ailleurs, la Loi sur les services en français de l’Île-du-Prince-Édouard ne prévoit pas la création d’un poste de commissaire ou d’ombudsman, mais prescrit la nomination d’un agent aux plaintes relevant du ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones. Selon le processus en place, les plaintes sont d’abord traitées par le coordonnateur des services en français de l’institution gouvernementale impliquée dans l’incident, puis confiées à l’agent aux plaintes, au besoin. Au Manitoba, la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine donne au Secrétariat aux affaires francophones le mandat de traiter les préoccupations du public concernant l’accès aux services en français. Ce dernier traite les plaintes du public déposées en vertu de la Politique sur les services en français.

Au Yukon, il n’y a pas de commissaire ou d’ombudsman linguistique, mais un recours peut être intenté pour obtenir réparation en cas de violation des droits reconnus dans la Loi sur les langues. Il existe également un droit de recours en vertu des lois linguistiques des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Nouveau-Brunswick.

Au fédéral, la Loi sur les langues autochtones a mené à la création du Bureau du commissaire aux langues autochtones, qui a ouvert ses portes en 2021. Comme indiqué ci-dessus, les commissaires aux langues des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont aussi pour mandat de promouvoir et de protéger les droits linguistiques de la population autochtone. Au Nunavut, un office distinct, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, a compétence en matière de services offerts dans la langue inuite.

Certaines lois linguistiques désignent un ministre responsable de l’élaboration ou de la coordination des politiques et des programmes en matière de services en français. C’est le cas dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ailleurs, le rôle du ministre responsable est mentionné dans la politique linguistique, mais aucune loi ne l’encadre. Au Québec, le ministre de la Langue française est désigné dans la Charte de la langue française pour la protection du français, mais le ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise ne dispose pas d’une désignation législative équivalente.

Au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, la responsabilité du ministre des Langues ou du ministre responsable des langues officielles s’étend aux langues autochtones. En outre, certains gouvernements autochtones désignent un ministre responsable des langues 104.

Au Canada, plus de 70 langues autochtones parlées ont été recensées en 2021, mais ce nombre est en baisse constante et les expériences sur le plan de la vitalité de ces langues varient d’une région à l’autre du pays 105. Les peuples autochtones ont pris part à des initiatives pour revitaliser leurs langues auxquelles ont nui les politiques d’assimilation, comme les pensionnats autochtones. Ces initiatives ont été renforcées à la suite des travaux de la Commission de vérité et réconciliation, dont le rapport final a été publié dans son intégralité en 2015, et qui a attiré l’attention sur l’urgence de renforcer les droits linguistiques autochtones 106. Les peuples autochtones reçoivent l’appui du gouvernement fédéral, de certains gouvernements provinciaux et territoriaux et des gouvernements autochtones, notamment par l’entremise de mesures législatives.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reconnu des droits aux peuples autochtones en matière de langue et de culture 107. En 2021, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui constitue l’un des cadres pour mettre en œuvre ces droits 108. Le plan d’action qui accompagne la mise en œuvre de cette loi comprend une série d’engagements à l’égard des droits linguistiques et culturels des peuples autochtones 109. Un comité du Sénat a étudié la mise en œuvre de cette loi et de ce plan d’action, mais n’avait pas déposé ses conclusions au moment de réviser la présente Étude de la Colline 110.

Entre-temps, en 2019, le gouvernement fédéral a reconnu dans sa Loi sur les langues autochtones l’importance de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts de réappropriation, de revitalisation, de maintien et de renforcement des langues autochtones 111. Toutefois, des examens récents de la mise en œuvre de cette loi ont montré le besoin de déployer davantage d’efforts pour financer la revitalisation des langues autochtones et soutenir les efforts des peuples autochtones par l’entremise d’initiatives menées par et pour eux à l’échelle locale 112.

Du côté des provinces et des territoires, alors que les lois des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut accordent un statut officiel aux langues autochtones, des mesures législatives portant sur la reconnaissance de ces langues ou leur revitalisation ont été prises dans quatre autres législatures.

En outre, certains traités ou ententes sur l’autonomie gouvernementale contiennent des dispositions pour protéger les langues et les cultures autochtones. Ainsi, les peuples autochtones concernés par les traités modernes peuvent disposer de la compétence nécessaire pour légiférer en vue de protéger leurs langues et cultures 122. De plus, certaines provinces offrent de l’appui financier pour des initiatives de revitalisation des langues autochtones 123.

Depuis quelques années déjà, les appels pour reconnaître le statut officiel des langues autochtones se sont multipliés. Au milieu des années 1990, un rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones recommandait de laisser à la discrétion des peuples autochtones de faire des langues autochtones les langues officielles de leurs nations, territoires et collectivités 124. Au milieu des années 2000, un autre rapport rédigé par le Groupe de travail sur les langues et les cultures autochtones a discuté du statut de ces langues 125. Puis, des débats ont eu cours sur la scène fédérale entre 2019 et 2024 126. Un appel à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a porté sur la reconnaissance par tous les gouvernements du statut officiel des langues autochtones et de l’importance de promouvoir et d’appuyer la revitalisation de celles-ci 127. Des intervenants du milieu universitaire ont également contribué à cette réflexion 128.

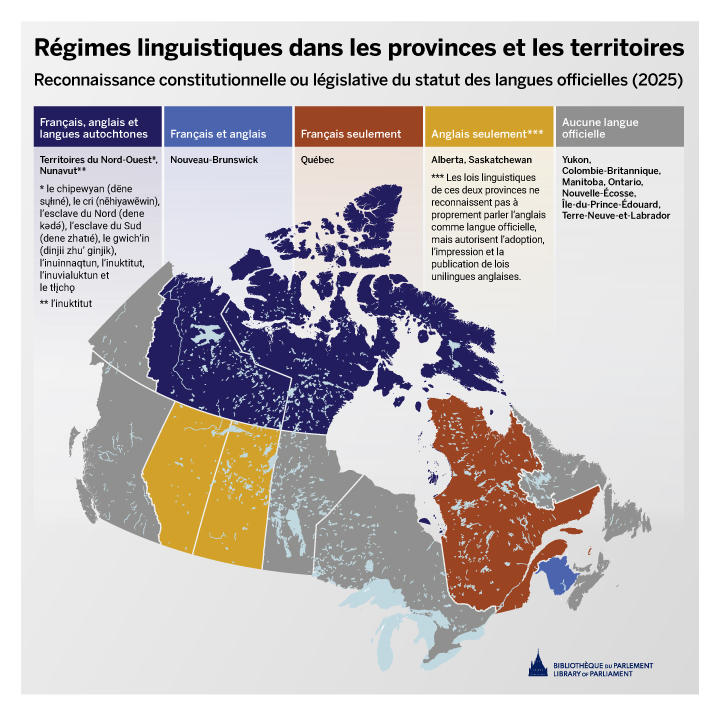

La figure 1 précise la reconnaissance constitutionnelle ou législative du statut des langues officielles dans les provinces et les territoires. Les lois des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut reconnaissent le statut officiel du français, de l’anglais et des langues autochtones. Selon la Constitution et la législation provinciale, le Nouveau Brunswick est la seule province officiellement bilingue. Le Québec reconnaît seulement le français comme langue officielle. L’Alberta et la Saskatchewan ne reconnaissent pas à proprement parler l’anglais comme langue officielle, mais autorisent l’adoption, l’impression et la publication de lois unilingues anglaises. Partout ailleurs, aucune langue n’a de statut officiel.

Figure 1 – Reconnaissance constitutionnelle ou législative du statut des langues officielles, 2025

Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le tableau 1 présente une liste non exhaustive des textes officiels adoptés dans chaque province et territoire concernant la reconnaissance du français ou de l’anglais, l’offre de services dans la langue de la minorité ou le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

| Province ou territoire | Textes officiels |

|---|---|

| Yukon |

|

| Territoires du Nord‑Ouest |

|

| Nunavut b |

|

| Colombie‑Britannique |

|

| Alberta |

|

| Saskatchewan |

|

| Manitoba |

|

| Ontario |

|

| Québec |

|

| Nouveau‑Brunswick |

|

| Nouvelle‑Écosse |

|

| Île‑du‑Prince‑Édouard |

|

| Terre‑Neuve‑et‑Labrador |

|

Notes :

a. Seules les dates d’adoption sont indiquées dans le tableau pour les lois, les règlements et les politiques; dans certains cas, des changements ont pu être apportés par la suite. Pour les plans stratégiques, toutes les dates pertinentes sont indiquées dans le tableau.

b. La première Loi sur les langues officielles de 1988 mentionnée ici est celle qui était en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest lors de la création du Nunavut, en 1999. Elle a été abrogée lors de l’adoption de la Loi sur les langues officielles de 2008 par le Nunavut.

Sources :

Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le tableau 2 dresse une liste non exhaustive des textes officiels adoptés dans les provinces et territoires concernant la reconnaissance ou la revitalisation des langues autochtones. Il ne tient pas compte des mesures prises par les gouvernements autochtones. À ce jour, sept provinces et trois territoires ont adopté des mesures législatives, des politiques ou des plans stratégiques à cet effet.

| Province ou territoire | Textes officiels |

|---|---|

| Yukon |

|

| Territoires du Nord‑Ouest |

|

| Nunavut b |

|

| Colombie‑Britannique |

|

| Alberta |

|

| Saskatchewan |

|

| Manitoba |

|

| Ontario |

|

| Québec |

|

| Nouvelle‑Écosse |

|

Notes :

a. Seules les dates d’adoption sont indiquées dans le tableau pour les lois; dans certains cas, des changements ont pu être apportés à celles-ci par la suite. Pour les plans ou cadres stratégiques, toutes les dates pertinentes sont indiquées dans le tableau.

b. La première Loi sur les langues officielles de 1988 mentionnée ici est celle qui était en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest lors de la création du Nunavut, en 1999. Elle a été abrogée lors de l’adoption de la Loi sur les langues officielles de 2008 par le Nunavut.

Sources :

Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir d’informations tirées des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux.

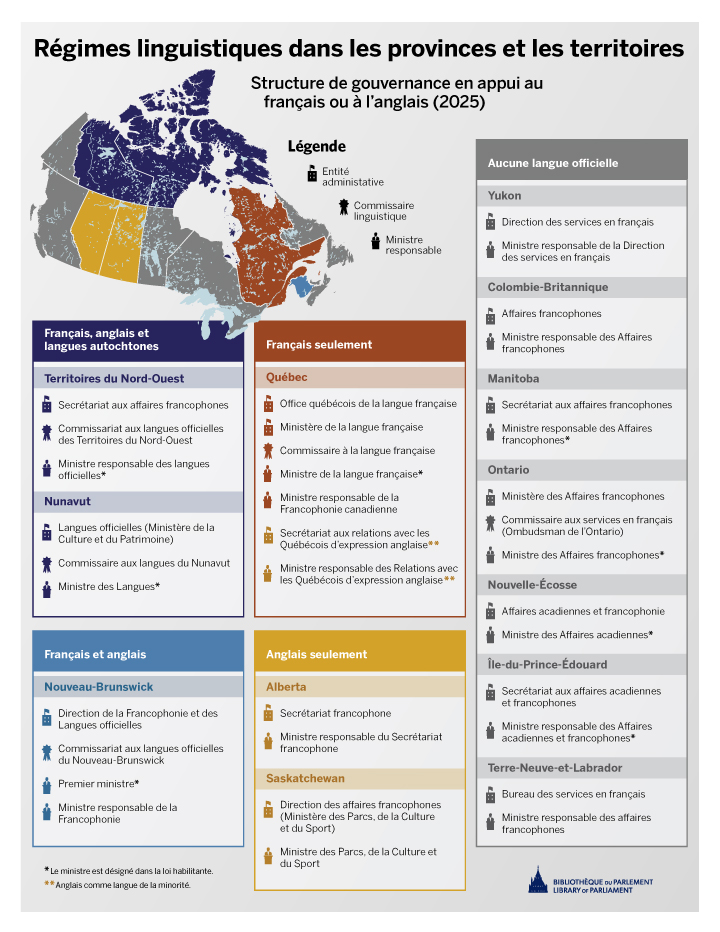

La figure 2 présente, pour chaque province et territoire, la liste des entités administratives, commissaires linguistiques et ministres ayant la responsabilité de protéger le français ou l’anglais, d’offrir des services dans la langue de la minorité ou d’entretenir des relations avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Figure 2 – Structure de gouvernance en appui au français ou à l’anglais, 2025

Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux.

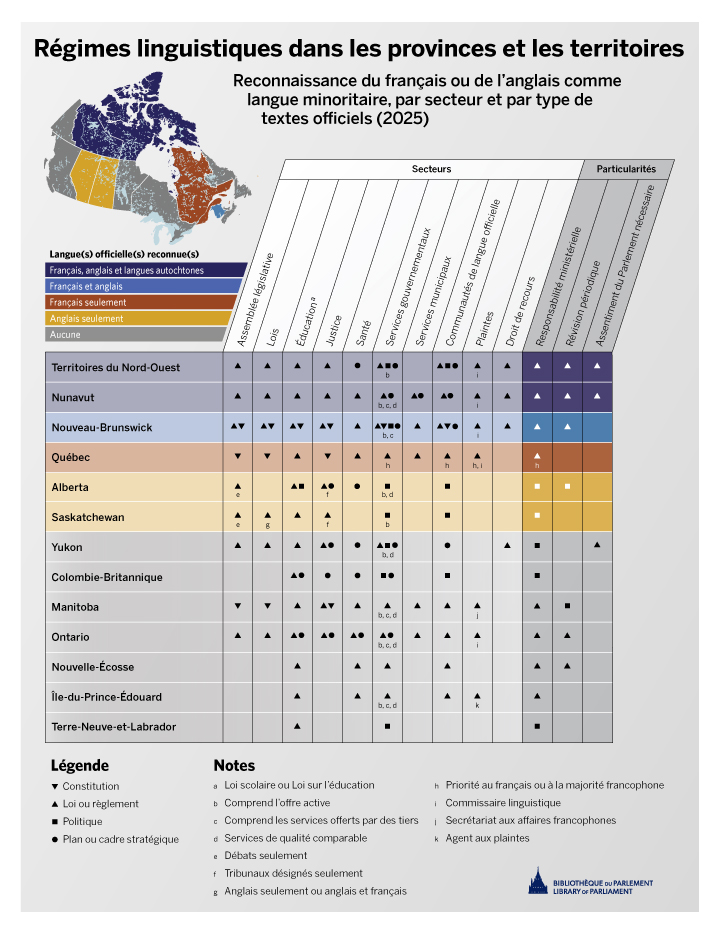

La figure 3 donne le détail, par secteur et par type de texte officiel, de la reconnaissance du français ou de l’anglais comme langue de la minorité dans les provinces et les territoires.

Figure 3 – Reconnaissance du français ou de l’anglais comme langue minoritaire, par secteur et par type de textes officiels, 2025

Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux.

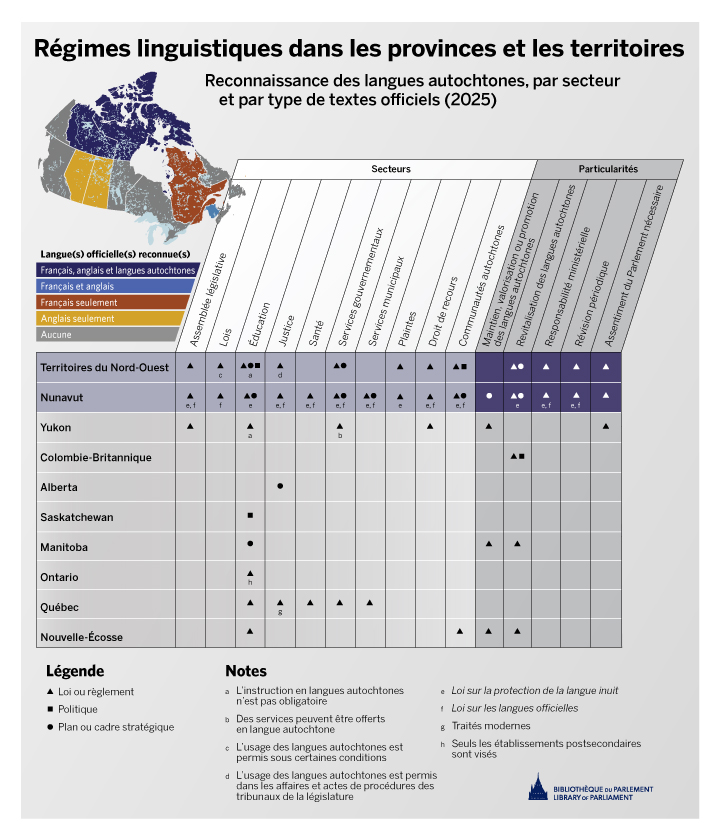

La figure 4 donne le détail, par secteur et par type de textes officiels, de la reconnaissance des langues autochtones dans les provinces et les territoires. Elle ne tient pas compte des mesures prises par les gouvernements autochtones.

Figure 4 – Reconnaissance des langues autochtones, par secteur et par type de textes officiels, 2025

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux.

La présente section décrit les pratiques en vigueur dans le domaine de la collaboration intergouvernementale, principalement en ce qui a trait à la protection du français comme langue de la minorité.

À partir du milieu des années 1990, la signature d’ententes de collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires pour promouvoir les services en français dans les provinces et les territoires est devenue pratique courante 129. Ces ententes ont pour but d’accroître la capacité des gouvernements provinciaux et territoriaux de développer, d’améliorer et d’offrir des services dans la langue de la minorité, y compris les services municipaux.

Les fonds investis permettent, par exemple, d’appuyer la mise en œuvre des lois provinciales et territoriales. Ils favorisent la prestation de services dans tout secteur (autre que l’éducation) jugé essentiel au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (p. ex. justice, santé, jeunesse, arts, culture). Chaque province et territoire met au point un plan stratégique décrivant les activités prévues et les résultats attendus.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont tous mis sur pied un bureau responsable des affaires francophones ou, dans le cas du Québec, des affaires francophones ou anglophones. Dans la plupart des cas, ce bureau est sous la responsabilité du ministre désigné; dans certains cas, il relève d’un autre portefeuille ministériel (p. ex. secrétariat provincial, affaires intergouvernementales). Au Québec, la gestion des relations avec la population d’expression anglaise est assurée depuis novembre 2017 par un secrétariat qui relève du ministère du Conseil exécutif.

Dans toutes ses initiatives quinquennales lancées depuis 2003, le gouvernement fédéral a réitéré l’importance de la collaboration intergouvernementale et de l’appui à l’offre de services dans les deux langues officielles dans les provinces et les territoires 130. La Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada sanctionnée par le Parlement en juin 2023 a eu pour effet d’inscrire l’importance de cette collaboration dans la Loi sur les langues officielles fédérale 131. Elle y a également inscrit l’engagement à protéger et à promouvoir le français à l’échelle canadienne 132.

Depuis la fin des années 1980, le gouvernement du Québec a conclu des ententes de coopération avec les gouvernements des autres provinces et territoires en vue d’aider ces derniers à bonifier l’offre de services en français 133. Parmi les secteurs visés se retrouvent, en priorité, la culture, les communications, l’éducation, le développement économique et la santé. De l’aide est également offerte dans d’autres secteurs, comme les services à la petite enfance, la jeunesse, l’immigration, la justice, le tourisme ou tout autre domaine jugé pertinent.

En 2006, le Québec a mis à jour sa politique en matière de francophonie canadienne en vue de renforcer la solidarité entre les francophones du Québec et ceux du reste du pays 134. En 2017, il a dévoilé la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, qui place la francophonie canadienne au cœur du dialogue entre le Québec et le reste du Canada 135. En 2022, la province a de nouveau mis à jour sa politique en matière de francophonie canadienne et lancé un plan d’action pour accompagner sa mise en œuvre 136. De plus, sa loi linguistique contient, depuis le 1er juin 2022, des mentions des communautés francophones et acadiennes du Canada 137. La mobilité des jeunes, l’accès aux études postsecondaires et à la recherche en français, les partenariats dans les domaines de la santé et de l’économie ainsi que l’instauration de la Journée de la francophonie canadienne figurent parmi les domaines d’intervention ciblés.

Depuis 1994, les provinces et les territoires participent annuellement au Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (anciennement la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne) 138. Cette instance vise à renforcer la concertation intergouvernementale sur des dossiers qui touchent au maintien et au développement de la francophonie canadienne. Elle vise aussi à améliorer la coordination entre les actions des gouvernements provinciaux et territoriaux et celles du gouvernement fédéral. Chaque province et territoire y est représenté par un ministre responsable, tandis que le gouvernement fédéral y est représenté depuis 2005.

Lors des dernières conférences annuelles, les ministres provinciaux et territoriaux se sont penchés sur divers enjeux, dont l’immigration francophone, l’offre de services en français, la modernisation de la Loi sur les langues officielles fédérale et la pénurie de main-d’œuvre bilingue. Ils ont demandé une collaboration accrue avec le gouvernement fédéral dans la foulée du Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, qui prévoit un financement total de 137 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la minorité, soit une augmentation de près de 70 % par rapport à la période 2018-2023 139.

Dans son document de réforme des langues officielles dévoilé en février 2021, le gouvernement fédéral avait proposé de reconnaître « le mandat, la collaboration et l’action du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne », mais cela ne s’est pas transposé par voie législative dans la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada sanctionnée par le Parlement en juin 2023 140.

Deux gouvernements provinciaux (le Québec et le Nouveau-Brunswick) sont membres de l’Organisation internationale de la Francophonie 141. Cette participation constitue un levier politique permettant à ces deux provinces d’exercer une influence sur un certain nombre d’enjeux qui touchent à la francophonie à l’échelle internationale. L’Ontario et la Nouvelle-Écosse y ont un statut d’observateur – depuis novembre 2016 pour l’Ontario et depuis octobre 2024 pour la Nouvelle-Écosse – ce qui leur permet d’assister aux réunions des instances de la Francophonie, sans toutefois pouvoir intervenir lors des débats. Les autres provinces et territoires sont représentés par le gouvernement fédéral, qui a le statut de membre 142. En outre, trois organismes de la société civile francophone sont membres de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et accrédités en tant que partenaires privilégiés de la Francophonie : la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, la Fédération culturelle canadienne-française et la Société Nationale de l’Acadie 143.

Au niveau municipal, un certain nombre de municipalités du Québec ainsi que l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick sont membres de l’Association internationale des maires francophones, un réseau international d’élus locaux issus de pays où la place du français est officiellement reconnue 144.

Du côté des langues autochtones, le Conseil circumpolaire inuit appuie la protection et la promotion des langues inuites à l’échelle internationale 145. De plus, un arrangement conclu en 2022 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande met l’accent sur la collaboration autochtone, notamment en matière de préservation et de revitalisation des langues 146.

Les régimes linguistiques des provinces et des territoires sont en constante évolution. Ils se nourrissent mutuellement, au gré des pressions populaires ou des changements qui surviennent dans la société canadienne ou dans la jurisprudence. Les pratiques de collaboration intergouvernementale suivent la même tendance, avec la reconnaissance de plus en plus évidente du besoin de partenariats soutenus entre les différents ordres de gouvernement. Le gouvernement fédéral doit dans une certaine mesure pouvoir compter sur le soutien de ses homologues des provinces et territoires pour assurer, à la grandeur du pays, la reconnaissance des deux langues officielles et favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Au Manitoba, l’Assemblée législative a adopté la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine le 30 juin 2016. La prestation de services en français, auparavant protégée par une simple politique, bénéficie maintenant d’un encadrement législatif. Voir Manitoba, Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, C.P.L.M., ch. F157.

En Alberta, le gouvernement a dévoilé la Politique en matière de francophonie le 14 juin 2017. Cette politique a pour but d’aider les ministères de la province à améliorer leurs services en français et d’appuyer la vitalité de la francophonie en Alberta. Cette politique a été mise à jour en mars 2023 et sa prochaine révision aura lieu en 2031. Voir Alberta, Politique en matière de francophonie ![]() (773 Ko, 10 pages); et Alberta, Politique en matière de francophonie : Améliorer les services en français pour soutenir la vitalité des communautés francophones de l’Alberta

(773 Ko, 10 pages); et Alberta, Politique en matière de francophonie : Améliorer les services en français pour soutenir la vitalité des communautés francophones de l’Alberta ![]() (5,32 Mo, 12 pages), mars 2023.

(5,32 Mo, 12 pages), mars 2023.

En Ontario, la Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), sanctionnée le 9 décembre 2021, a modifié la Loi sur les services en français, notamment pour garantir l’offre active de services en français et prévoir une révision tous les dix ans. Voir Ontario, Assemblée législative, Projet de loi 43, Loi de 2021 visant à bâtir l’Ontario (mesures budgétaires), L.O. 2021, ch. 40; et Ontario, Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, ch. F.32, par. 5(1.1) et art. 16.

Au Québec, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, sanctionnée le 1er juin 2022, a modifié la Charte de la langue française en vue d’accorder une place plus importante au français comme langue officielle et commune de cette province. Des dispositions touchant à la langue de la législation, de la justice, du travail, des municipalités et de l’enseignement pourraient, selon certains intervenants, entraîner des répercussions négatives sur les droits des communautés anglophones du Québec. Des recours judiciaires ont d’ailleurs été initiés à cet effet. Les dispositions touchant à la langue de la justice ont d’ores et déjà été suspendues. Voir Québec, Assemblée nationale, Projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, 42e législature, 2e session (L.Q. 2022, ch. 14); Québec, Charte de la langue française, ch. C-11; et Mitchell c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2983 (CanLII).

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement territorial a lancé des consultations publiques au printemps 2022 et a proposé des modifications à la Loi sur les langues officielles. Celles-ci sont entrées en vigueur au printemps 2023. En parallèle, le Comité permanent des opérations gouvernementales de l’Assemblée législative a mené son propre examen de la législation. Voir Territoires du Nord-Ouest, Loi sur les langues officielles ![]() (430 Ko, 23 pages), L.R.T.N.‑O. 1998, ch. O-1; Territoires du Nord-Ouest, Exprimez-vous au sujet de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, communiqué, 16 mai 2022; Territoires du Nord-Ouest, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, Ce que nous avons entendu : Échanges autour de la Loi sur les langues officielles des TNO

(430 Ko, 23 pages), L.R.T.N.‑O. 1998, ch. O-1; Territoires du Nord-Ouest, Exprimez-vous au sujet de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, communiqué, 16 mai 2022; Territoires du Nord-Ouest, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, Ce que nous avons entendu : Échanges autour de la Loi sur les langues officielles des TNO ![]() (539 Ko, 9 pages), mai-juin 2022; Territoires du Nord-Ouest, Assemblée législative, Projet de loi 63, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles

(539 Ko, 9 pages), mai-juin 2022; Territoires du Nord-Ouest, Assemblée législative, Projet de loi 63, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles ![]() (407 Ko, 9 pages), 19e législature, 2e session; et Territoires du Nord-Ouest, Comité permanent des opérations gouvernementales, Report on the 2021–22 Review of the Official Languages Act

(407 Ko, 9 pages), 19e législature, 2e session; et Territoires du Nord-Ouest, Comité permanent des opérations gouvernementales, Report on the 2021–22 Review of the Official Languages Act ![]() (2,24 Mo, 41 pages), 27 mars 2023 [en anglais].

(2,24 Mo, 41 pages), 27 mars 2023 [en anglais].

La Loi sur les langues officielles fédérale est une loi quasi constitutionnelle dont l’application découle du par. 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui reconnaît le français et l’anglais comme langues officielles du Canada. Voir Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.); et Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), par. 16(1).

La Loi sur les langues autochtones fédérale part du principe que « les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones ». Voir Loi sur les langues autochtones, L.C. 2019, ch. 23, art. 6; et Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), art. 35.

En 2021, le document de réforme des langues officielles a établi une distinction entre le régime des langues officielles et celui des langues autochtones, tout en reconnaissant les visions complémentaires entre ces deux régimes. Voir Gouvernement du Canada, Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, 2021.

[ Retour au texte ]Dans les Territoires du Nord-Ouest, les langues ayant un statut officiel sont le français, l’anglais, le dëne sųłıné (chipewyan), le nēhiyawēwin (cri), le dene kǝdǝ́ (esclave du Nord), le dene zhatıé (esclave du Sud), le dinjii zhuʼ ginjik (gwich’in), l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun et le tłįchǫ. Voir Territoires du Nord‑Ouest, Loi sur les langues officielles ![]() (430 Ko, 23 pages), L.R.T.N.‑O. 1998, ch. O-1, art. 4.

(430 Ko, 23 pages), L.R.T.N.‑O. 1998, ch. O-1, art. 4.

Au Nunavut, les langues ayant un statut officiel sont le français, l’anglais et l’inuktitut. Voir Nunavut, Loi sur les langues officielles, L.C.Nun., ch. O-20, art. 3 (CanLII).

[ Retour au texte ]En Nouvelle-Écosse, la Loi sur les services en français prévoit un examen tous les dix ans. Voir Nouvelle‑Écosse, Loi modifiant le chapitre 26 des lois de 2004, la Loi sur les services en français ![]() (1,43 Mo, 4 pages), 2024, ch. 11.

(1,43 Mo, 4 pages), 2024, ch. 11.

Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les langues officielles prescrit une date fixe de révision, soit au plus tard le 31 décembre 2031. Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, en 2002, la législation a été modifiée à deux reprises, en 2013 et en 2023. Voir Nouveau‑Brunswick, Loi sur les langues officielles ![]() (199 Ko, 24 pages), L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, par. 42(1).

(199 Ko, 24 pages), L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, par. 42(1).

En Ontario, la Loi sur les services en français prévoit un examen tous les dix ans et prescrit une date fixe pour amorcer le premier examen, soit au plus tard avant la fin de 2031. Voir Ontario, Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, ch. F.32, par. 16(3).

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur les langues officielles prévoit que l’Assemblée législative, ou le comité qu’elle désigne ou crée à cette fin, examine cette loi périodiquement. Le Comité permanent des opérations gouvernementales a mené de tels examens en 2009, 2015 et 2022. La législation a été modifiée pour la dernière fois le 30 mars 2023. Dans la version en vigueur avant cette date, un examen était dicté après cinq ans. Dans la version actuelle, un examen doit être effectué deux ans après le début de la 21e législature, puis dans les deux premières années de chaque deuxième législature par la suite. Voir Territoires du Nord-Ouest, Loi sur les langues officielles ![]() (430 Ko, 23 pages), L.R.T.N-O. 1988, ch. O-1, par. 35(1).

(430 Ko, 23 pages), L.R.T.N-O. 1988, ch. O-1, par. 35(1).

Au Nunavut, la Loi sur les langues officielles prescrit un délai de révision de cinq ans, la révision devant être menée soit par l’Assemblée législative, soit par l’un de ses comités. Cet examen vaut aussi pour la Loi sur la protection de la langue inuit. Au moment de rédiger cette étude, un comité de l’Assemblée législative avait procédé à l’examen de ces deux lois et fait rapport de ses recommandations. Puis, un projet de loi modifiant ces deux lois avait été déposé à l’Assemblée législative. Voir Nunavut, Loi sur les langues officielles, L.C.Nun., ch. O-20, par. 37(1) (CanLII); Nunavut, Loi sur la protection de la langue inuit, L.C.Nun., ch. I-140 (CanLII); Nunavut, Assemblée législative, Comité permanent de la législation, Rapport sur l’examen de la législation linguistique du Nunavut : Loi sur les langues officielles et Loi sur la protection de la langue inuite ![]() (252 Ko, 7 pages), hiver 2024; et Nunavut, Assemblée législative, Projet de loi no 76, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et la Loi sur la protection de la langue inuite

(252 Ko, 7 pages), hiver 2024; et Nunavut, Assemblée législative, Projet de loi no 76, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et la Loi sur la protection de la langue inuite ![]() (342 Ko, 44 pages), 6e législature, 2e session [contenu bilingue].

(342 Ko, 44 pages), 6e législature, 2e session [contenu bilingue].

Dans les trois territoires, les lois en place permettent l’utilisation du français, de l’anglais ou d’une langue autochtone durant les débats et travaux de l’Assemblée législative. Au Yukon, les documents officiels de l’Assemblée ne sont disponibles qu’en anglais, car aucune résolution n’a été adoptée conformément au par. 3(2) de la Loi sur les langues. De la traduction est offerte pour les documents rédigés dans une autre langue que l’anglais, selon les ressources disponibles. L’interprétation simultanée n’est pas offerte durant les débats parlementaires. Dans les Territoires du Nord-Ouest, l’interprétation simultanée est offerte sous certaines conditions à l’Assemblée législative. De plus, les députés peuvent identifier le niveau de services requis en langues autochtones au début de chaque législature. Au Nunavut, l’interprétation simultanée est offerte durant les débats parlementaires. Voir Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, « D. Utilisation de langues autochtones dans d’autres assemblées législatives », L’utilisation des langues autochtones dans les délibérations de la Chambre des communes et des comités, soixante-sixième rapport, juin 2018.

[ Retour au texte ]Au printemps 2024, l’Assemblée législative de l’Ontario a permis pour la première fois l’usage d’une langue autochtone durant ses débats. Voir « Un député survivant des pensionnats pour Autochtones s’adressera à Queen’s Park en oji-cri », Radio-Canada, 26 mai 2024.

Le Parlement du Canada a suivi le même modèle en permettant l’usage des langues autochtones à la Chambre des communes et au Sénat sans l’encadrer dans une loi. Voir Marie-Ève Hudon, Les langues officielles et le Parlement ![]() (843 Ko, 32 pages), publication no 2015-131-F, Bibliothèque du Parlement, 15 mars 2022, p. 16 à 18.

(843 Ko, 32 pages), publication no 2015-131-F, Bibliothèque du Parlement, 15 mars 2022, p. 16 à 18.

Voir Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, qui a confirmé cette interprétation de l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Ces dernières années, plusieurs provinces ont mené des réformes de leur gouvernance scolaire. Le maintien des conseils, divisions ou commissions scolaires de la minorité a dû être assuré dans tous les cas. En Nouvelle-Écosse, par exemple, la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial a reçu la sanction royale le 9 novembre 2023. Elle reconnaît aux Acadiens le droit à la gestion scolaire, oblige la consultation entre le gouvernement provincial et le conseil scolaire de langue française et crée un poste dédié à l’éducation en français langue première au sein de l’administration publique. Voir Nouvelle‑Écosse, Loi concernant le Conseil scolaire acadien provincial ![]() (1,65 Mo, 52 pages), 2023, ch. 10.

(1,65 Mo, 52 pages), 2023, ch. 10.

Au Québec, la Cour d’appel a conclu en avril 2025 que l’abolition des commissions scolaires anglophones était contraire aux droits garantis à l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement du Québec a déposé une demande à la Cour suprême du Canada pour porter ce jugement en appel. Voir Procureur général du Québec c. Quebec English School Boards Association, 2025 QCCA 383 (CanLII); et Cour suprême du Canada, dossier no 41838.

[ Retour au texte ]Le par. 8(1) de la Loi sur la protection de la langue inuit prévoit que :

Tout parent d’un enfant inscrit au programme d’enseignement au Nunavut, y compris l’enfant pour lequel un plan individuel de soutien à l’élève existe ou est en cours d’élaboration, a le droit de le faire instruire en langue inuite.

L’entrée en vigueur de cet article était prévue pour le 1er juillet 2019, mais a été suspendue temporairement pour les élèves de la 4e à la 12e année en raison du nombre insuffisant d’enseignants certifiés disponibles pour offrir l’instruction en langue inuite. En 2020, des modifications à cette loi et à la Loi sur l’éducation du Nunavut ont prolongé les délais pour une mise en œuvre par étape de l’enseignement en langue inuite, à partir de 2026 jusqu’en 2039. Voir Nunavut, Loi sur la protection de la langue inuit, L.C.Nun., ch. I-140, par. 8(1) (CanLII); et Nunavut, Loi sur l’éducation, L.C.Nun., ch. E-10, par. 4(2) (CanLII).

En octobre 2021, l’organisme Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) a déposé un recours devant la Cour de justice du Nunavut pour contester l’incapacité du gouvernement territorial à offrir des services d’éducation en langue inuite comme il s’était engagé à le faire en 2008. Au moment de mettre à jour la présente Étude de la Colline, l’affaire n’avait toujours pas été entendue sur le fond. Voir NTI, NTI v GN 2021: Equality Rights Claim about Inuit Language Education [en anglais]; Karine Lavoie, « Poursuite historique contre le gouvernement du Nunavut », Francopresse, 12 novembre 2021; NTI, NTI Welcomes Nunavut Court of Appeal Decision Allowing Inuktut Discrimination Lawsuit to Move Forward in Court, communiqué, 29 août 2024 [en anglais]; et La Presse canadienne, « Un pas de plus vers l’audition pour l’affaire de l’enseignement en langue inuite », L’actualité, 29 mai 2025.

[ Retour au texte ]Au Québec, les modifications récentes apportées à la Charte de la langue française font en sorte qu’une municipalité dont la représentation des résidents de langue maternelle anglaise se situe sous la barre des 50 % perdra automatiquement son statut de municipalité bilingue à moins qu’elle n’adopte, dans un délai prescrit, une résolution contraire demandant de conserver ce statut. Au printemps 2023, toutes les municipalités visées par cette disposition ont choisi de conserver leur droit de servir la population en français et en anglais. Voir Québec, Charte de la langue française, ch. C-11, art. 29.1 et 29.2; et Morgan Lowrie, La Presse canadienne, « Les municipalités bilingues du Québec choisissent de garder leur statut », Le Devoir, 16 mai 2023.

En Ontario, la Loi sur les services en français permet – sans l’obliger – l’adoption d’un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais. Certaines municipalités de la province ont adopté des mesures réglementaires en ce sens. Depuis 2017, l’art. 11.1 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa reconnaît le caractère bilingue de la ville d’Ottawa. Voir Ontario, Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, ch. F.32, art. 14; et Ontario, Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, L.O. 1999, ch. 14, annexe E.

Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les langues officielles définit des exigences pour les municipalités dont la représentation des résidents de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 %. Voir Nouveau‑Brunswick, Loi sur les langues officielles ![]() (199 Ko, 24 pages), L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, art. 35.

(199 Ko, 24 pages), L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, art. 35.

Au Manitoba, la Loi sur les municipalités énonce des conditions à remplir pour abroger ou modifier un règlement municipal sur les services en français. Voir Manitoba, Loi sur les municipalités, C.P.L.M. 1996, ch. M225, art. 147.1.

[ Retour au texte ]Ibid., art. 3 et 8 à 10.

La Loi sur les centres de services bilingues prévoit déjà l’offre de services en français dans les milieux où la francophonie manitobaine possède une grande vitalité. Voir Manitoba, Loi sur les centres de services bilingues, C.P.L.M. 2012, ch. B37.

[ Retour au texte ]Ontario, Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario, L.O. 2015, ch. 8.

Dans les autres provinces et territoires, la plupart des démarches pour reconnaître le rôle des communautés minoritaires en matière d’immigration se font par l’intermédiaire d’ententes entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ou territorial, et non dans le cadre de lois ou de règlements précis. Voir Gouvernement du Canada, Accords fédéraux-provinciaux/territoriaux.

[ Retour au texte ]© Bibliothèque du Parlement