La Loi sur les langues officielles (LLO) a pour objectif d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada. Par l’entremise de cette loi, des règlements et des politiques en vigueur, les institutions fédérales sont guidées par un certain nombre de principes fondamentaux qui les aident à assurer l’égalité de statut et d’usage de ces deux langues, tant dans leur fonctionnement interne, qu’avec leurs employés et à l’égard du public.

La LLO énonce le droit du public de communiquer avec les institutions fédérales et d’être servi par elles dans la langue officielle de son choix. C’est au sujet du secteur des services au public que le commissaire aux langues officielles reçoit le plus grand nombre de plaintes année après année. Le nombre de ces plaintes connaît une hausse depuis 2014-2015. Cela tient notamment au fait que les institutions fédérales ne sont pas bien au courant de leurs obligations en la matière ou qu’elles n’en tiennent pas compte adéquatement dans tous les contextes, y compris l’univers numérique. L’offre active de services dans les deux langues officielles, l’offre de services bilingues aux voyageurs et l’offre de services bilingues par les tiers pour le compte des institutions fédérales font partie des défis à relever.

En 2019, le gouvernement fédéral a apporté des changements aux critères qui guident l’offre de services à la population dans les deux langues officielles. Il a révisé son cadre réglementaire afin que les services offerts au public soient conformes à ce que dicte la LLO. D’ici 2027, un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes auront la possibilité d’obtenir des services dans la langue officielle de leur choix auprès des institutions fédérales. De plus, en 2023, la LLO a fait l’objet de modifications importantes pour l’adapter aux réalités technologiques, sociodémographiques et juridiques de notre époque. Ces modifications couvrent certains aspects des communications et des services offerts au public en français et en anglais.

La LLO énonce par ailleurs le droit des employés des institutions fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix. Ce droit s’applique seulement dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail. Depuis 2014-2015, il fait lui aussi l’objet d’un nombre grandissant de plaintes auprès du commissaire aux langues officielles. Des initiatives qui ont vu le jour en 2017 montrent que la culture de la dualité linguistique en milieu de travail n’est pas encore pleinement implantée. Le français demeure sous-utilisé tant pour les interactions avec les superviseurs et la rédaction de documents que pour la tenue de réunions. Des mesures ont été mises en œuvre pour accroître les responsabilités des gestionnaires et assurer une meilleure surveillance. Les modifications législatives de 2023 ont aussi clarifié certains aspects du droit de travailler en français et en anglais dans les institutions fédérales.

La LLO énonce en outre l’engagement du gouvernement à donner aux Canadiens et aux Canadiennes d’expression française ainsi qu’à ceux et celles d’expression anglaise des chances égales d’emploi et d’avancement au sein des institutions fédérales. Elle prévoit aussi des exigences linguistiques dans le cadre d’un processus de dotation en personnel. Le nombre de plaintes liées à cet enjeu est légèrement plus élevé qu’en 2014-2015, après avoir connu une fluctuation importante au cours de la période, forçant le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour renverser la tendance. Le commissaire aux langues officielles a toutefois constaté que les progrès en la matière se font attendre. De manière générale, les attentes à l’égard de la gestion des langues officielles sont grandes et les modifications législatives de 2023 apportent de l’espoir pour les années à venir.

En dépit des progrès réalisés dans le domaine, les deux langues officielles n’occupent toujours pas une place égale dans la fonction publique fédérale. Les situations d’urgence ou de crise, comme la pandémie de COVID-19, l’usage grandissant des technologies en milieu de travail et l’émergence de l’intelligence artificielle mettent en lumière les défis que doivent surmonter les institutions fédérales pour respecter leurs obligations linguistiques. La modernisation de la LLO a été l’occasion de renforcer les obligations existantes et de préciser les responsabilités des joueurs clés. La présente Étude de la Colline fait état des enjeux les plus récents en la matière et attire l’attention sur ceux à surveiller au cours des prochaines années.

La présente Étude de la Colline décrit les principes fondamentaux qui guident le respect des langues officielles dans la fonction publique fédérale, explique les responsabilités des différents joueurs clés en la matière et aborde un certain nombre d’enjeux qui ont récemment fait l’objet de débats sur le statut du français et de l’anglais au sein des ministères, organismes, agences et sociétés d’État visés par la Loi sur les langues officielles (LLO) 1. Elle traite des modifications apportées à la LLO par l’entremise du projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2023 2.

Il n’y est toutefois pas question du nouveau régime linguistique applicable au secteur privé de compétence fédérale, qui fait l’objet d’une loi distincte : la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale 3. De plus, bien que la LLO reconnaisse désormais l’importance de travailler à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones, la présente Étude de la Colline ne traite pas des efforts récents pour favoriser la reconnaissance des droits linguistiques des employés fédéraux autochtones 4.

La LLO énonce trois grands principes relativement au respect des langues officielles dans la fonction publique fédérale :

Au fil des ans, le gouvernement fédéral a mis en œuvre diverses politiques pour assurer l’application de ces principes au sein des institutions fédérales.

Le premier principe concerne le droit du public de communiquer avec les institutions fédérales et d’être servi par celles-ci dans la langue officielle de son choix. Ce droit est inscrit à l’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés 5 et dans la partie IV de la LLO. Il suppose que c’est l’État qui doit s’adapter aux besoins linguistiques de la population, et non le contraire. C’est ce que nous appelons le bilinguisme institutionnel.

Tous les bureaux des institutions fédérales ne sont pas tenus d’offrir des services dans les deux langues officielles. Les services sont offerts dans les deux langues lorsque l’emploi du français et de l’anglais :

Le Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services (Règlement sur les langues officielles) 8 énonce les critères qui permettent de dresser la liste des bureaux et des points de services devant offrir des services bilingues, notamment :

Les bureaux et les points de services visés par le Règlement sur les langues officielles doivent offrir activement leurs services dans les deux langues et en informer le public au moyen d’une signalisation appropriée, d’un avis ou de toute autre documentation pertinente. Les communications avec le public doivent se faire au moyen de médias qui assureront une diffusion efficace de l’information auprès de la clientèle linguistique visée. Les modifications législatives de 2023 ont précisé que ces obligations s’appliquent à toute forme de communication, de publication ou de service offert, que ce soit à l’oral, à l’écrit, par voie électronique, virtuelle ou autre.

Tous les 10 ans, le gouvernement fédéral procède à une révision de l’application du Règlement sur les langues officielles en vue de déterminer les endroits où il y a obligation de fournir des services dans les deux langues officielles, conformément au critère de la demande importante. Elle se fonde sur les données sur les langues officielles tirées du recensement de la population et sur le volume des services offerts à la population. Un exercice de révision de l’application du Règlement sur les langues officielles est en cours et doit se terminer en 2027 10. Cet exercice tient également compte des révisions réglementaires effectuées en 2019 en vue d’offrir un plus large éventail de services bilingues à la population canadienne 11.

Les institutions fédérales sont appelées à suivre les étapes suivantes et à se conformer à la Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services 12:

Les services offerts au public par vidéoconférence sont désormais couverts par le nouveau Règlement sur les langues officielles, un concept renforcé par les modifications apportées à la LLO en 2023. Tout comme c’est le cas pour la LLO récemment modifiée, le gouvernement fédéral devra examiner le contenu du Règlement sur les langues officielles et son application tous les 10 ans, et en faire rapport au Parlement 17. Selon les estimations fournies par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), quelque 700 bureaux fédéraux seraient nouvellement désignés bilingues grâce à ces modifications réglementaires 18.

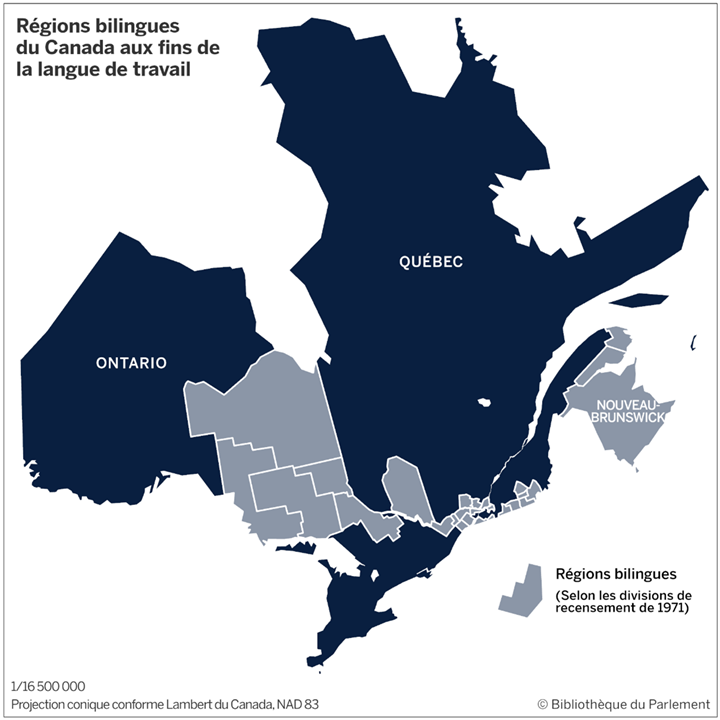

Le deuxième principe concerne le droit des employés des institutions fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix. Ce droit est inscrit dans la partie V de la LLO. Il s’applique aux régions désignées bilingues, notamment la région de la capitale nationale, certaines parties du nord et de l’est de l’Ontario, la région de Montréal et certaines parties des Cantons-de-l’Est, de la Gaspésie et de l’ouest du Québec ainsi que le Nouveau-Brunswick, comme le montre la figure 1.

Figure 1 – Les régions bilingues du Canada aux fins de la langue de travail, de 1977 à aujourd’hui

Sources : Carte produite par la Bibliothèque du Parlement en 2023 à partir de données tirées de Bibliothèque de l’Université de Toronto, 1971 Census: Geospatial data and maps; et de Gouvernement du Canada, Liste des régions bilingues du Canada aux fins de la langue de travail. Logiciel utilisé : Esri, ArcGIS Pro, version 3.1.2. Contient de l’information visée par la Licence du gouvernement ouvert – Canada et Licence ouverte de Statistique Canada.

Les institutions fédérales doivent favoriser un milieu de travail propice à l’usage des deux langues officielles dans les régions désignées bilingues. Cela suppose que la haute direction communique efficacement dans les deux langues officielles avec les employés de l’institution et qu’elle exerce un leadership pour créer un milieu de travail bilingue. D’ailleurs, les modifications législatives de 2023 ont précisé les responsabilités des gestionnaires et des superviseurs à cet égard.

L’usage du français et de l’anglais doit être encouragé au cours des réunions. Les employés de la fonction publique travaillant dans ces régions utilisent la langue de leur choix pour :

La fonction publique fédérale désigne un certain pourcentage de ses postes bilingues en tenant compte des obligations relatives au service au public et à la langue de travail. En cas d’incompatibilité entre les dispositions sur la langue de travail (partie V de la LLO) et celles sur le service au public (partie IV de la LLO), ces dernières priment 19. Cela dit, les employés bilingues travaillant dans les régions désignées bilingues ont le droit d’être outillés dans le cadre de leur travail pour pouvoir offrir des services de qualité au public dans les deux langues officielles 20. Les employés de la fonction publique ne doivent pas tous être bilingues. Le profil linguistique des postes bilingues est établi selon les fonctions et les responsabilités du poste. Les employés qui occupent un poste bilingue et qui, à la lumière des résultats obtenus à l’Évaluation de langue seconde, satisfont aux exigences de leur poste sont admissibles à la prime au bilinguisme 21.

Postes et employés bilingues

Selon les données de 2023, 41 % des postes de la fonction publique étaient désignés bilingues, tandis que le bassin d’employés bilingues atteignait 38 %. Les plus fortes concentrations de postes bilingues se trouvaient dans la région de la capitale nationale (62 %), au Québec (67 %) et au Nouveau-Brunswick (53 %). Au total, 95 % des titulaires de postes bilingues répondaient aux exigences linguistiques de leur poste.

Contrairement aux précisions apportées quant aux modes de communication, de publication ou de service couverts par la LLO, les modifications législatives de 2023 n’ont pas précisé si les obligations relatives à la langue de travail s’appliquent à la fois en mode présentiel, hybride ou virtuel. Depuis la pandémie de COVID-19, ces deux derniers modes de travail se sont généralisés au sein de la fonction publique fédérale.

Aucun règlement n’encadre les principes d’application de la partie V de la LLO.

Le troisième principe concerne l’engagement du gouvernement à donner aux Canadiens d’expression française et à ceux d’expression anglaise des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales. Cet engagement est inscrit dans la partie VI de la LLO. La fonction publique doit refléter la présence des collectivités francophone et anglophone dans l’ensemble de la population. Le taux de participation des deux groupes linguistiques varie selon le mandat de l’institution, le public à servir, l’endroit où se situent les bureaux et les catégories d’emploi. Selon les principes énoncés à l’article 39 de la LLO, les institutions fédérales ne peuvent ni favoriser l’embauche de représentants d’un groupe linguistique en particulier ni porter atteinte au principe du mérite en matière de dotation du personnel.

Représentation des groupes linguistiques

Le taux de participation des deux groupes linguistiques dans l’ensemble des organismes assujettis à la Loi sur les langues officielles est demeuré stable au fil des ans. En 2023, 75 % des employés étaient anglophones et 25 % étaient francophones. Selon les données du Recensement de 2021, le français était la première langue officielle parlée de 22 % des Canadiens, tandis que l’anglais était la première langue officielle parlée de 76 % des Canadiens. La population restante ne pouvait soutenir une conversation ni en français ni en anglais.

Aucun règlement n’encadre les principes d’application de la partie VI de la LLO.

Le président du Conseil du Trésor met en œuvre et surveille l’application des parties IV, V et VI de la LLO. Il fait rapport annuellement au Parlement sur les réalisations des institutions fédérales en matière de langues officielles 22. En 2023, ses responsabilités ont été renforcées et élargies. En plus de ses pouvoirs relatifs au respect des langues officielles dans la fonction publique fédérale, le président du Conseil du Trésor est désormais responsable d’établir les principes d’application touchant à la mise en œuvre des mesures positives et des accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux (partie VII de la LLO). Il est également chargé d’assumer un rôle de premier plan pour la mise en œuvre et la coordination générale de la LLO et doit appuyer le ministre du Patrimoine canadien dans l’exercice de ses responsabilités.

Au fil des ans, le gouvernement fédéral a adopté diverses politiques et lignes directrices pour assurer l’application des trois principes énoncés dans la LLO. L’actuel ensemble de politiques en matière de langues officielles est entré en vigueur le 19 novembre 2012 23. Il a entraîné l’adoption de la Politique sur les langues officielles et de trois directives afin d’aider les institutions concernées à mettre en œuvre cette dernière :

Toutes les institutions fédérales sont assujetties à la politique et à ses trois directives, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique, du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du Bureau du directeur parlementaire du budget 24.

En 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé à revoir et instaurer de nouveaux instruments de politiques dans la foulée des mesures législatives nouvellement adoptées 25. Il a également annoncé des investissements dans des partenariats visant le renforcement de la partie VII de la LLO afin d’aider les institutions fédérales à s’acquitter de leurs responsabilités en vertu de cette partie, sous la responsabilité respective du SCT et de Patrimoine canadien 26.

Les postes désignés bilingues doivent être dotés par des personnes qui satisfont aux exigences linguistiques de ces postes. Depuis mars 2007, cette obligation s’applique également aux postes des niveaux EX-02 à EX-05. Depuis juin 2023, la LLO précise que les titulaires de postes de gestion et de supervision doivent être aptes à communiquer avec leurs employés dans la langue officielle de leur choix, sans égard à l’identification linguistique des postes de ces derniers 27. De plus, la LLO n’exige pas la maîtrise des deux langues officielles par les sous-ministres et les sous-ministres délégués, mais elle leur impose désormais de suivre une formation linguistique au moment de leur nomination 28.

Des exceptions peuvent être faites en vertu du Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique 29, aux termes duquel une personne déclare par écrit qu’elle :

De plus, la formation linguistique est envisagée comme un outil de perfectionnement professionnel et de progression de carrière accessible à l’ensemble des employés de la fonction publique. En 2021, le gouvernement fédéral s’est d’ailleurs engagé à élaborer un nouveau cadre de formation en langue seconde pour la fonction publique adapté aux caractéristiques et aux réalités des apprenants 30. Les Lignes directrices sur la formation en seconde langue officielle ont été publiées en 2024 31.

C’est le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines du SCT qui coordonne le Programme des langues officielles dans les institutions fédérales assujetties aux parties IV, V et VI de la LLO. Ces dernières années, un grand nombre de responsabilités à l’égard de la gestion des langues officielles (p. ex. la formation linguistique, la dotation) avaient été déléguées aux administrateurs généraux des institutions fédérales, mais ce pouvoir de délégation a été abrogé par les modifications législatives de 2023 32.

L’évaluation de la conformité des institutions fédérales aux exigences concernant le respect des langues officielles dans la fonction publique fédérale se fait de différentes façons, notamment par le truchement :

Les parties IV et V de la LLO peuvent donner lieu à des plaintes auprès du commissaire aux langues officielles ou à des recours judiciaires devant la Cour fédérale. Il en est de même pour l’article 91 de la LLO, qui traite des exigences linguistiques lors d’une dotation en personnel. Toutefois, aucun recours judiciaire ne peut être formé devant la Cour fédérale en vertu de la partie VI.

La sanction royale du projet de loi C-13 en 2023 a consacré la plus récente mise à jour de la LLO et a mis un terme à de nombreux débats tenus au Parlement à ce sujet depuis 2017 38. Dans des rapports déposés en 2019, des intervenants avaient recommandé que des changements soient apportés à certains aspects de la LLO qui touchent à la fonction publique 39 et certaines de leurs propositions ont été retenues. D’autres propositions ont été faites dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Voici quelques changements importants à noter :

Dans un document de réforme des langues officielles dévoilé en février 2021, le gouvernement fédéral a également proposé des modifications de nature réglementaire et administrative 42. Toutefois, aucun nouveau règlement pour encadrer le respect des obligations relatives aux langues officielles dans la fonction publique ne devrait être pris pour l’instant, sauf en ce qui concerne la partie VII et les sanctions administratives pécuniaires.

La majorité des plaintes reçues chaque année par le commissaire aux langues officielles portent sur les communications avec le public et la prestation des services 43. Bien que des progrès aient été réalisés dans ce secteur, certains problèmes demeurent, notamment en ce qui concerne l’offre active, les services offerts aux voyageurs en français et en anglais et les services fournis par les tiers pour le compte des institutions fédérales. Cela tient à plusieurs facteurs. En effet, la LLO semble parfois mal comprise. Certaines institutions fédérales paraissent manquer de volonté pour l’appliquer, tandis que d’autres ont peut-être une planification déficiente ou omettent de surveiller les répercussions de leurs actions. Le recours plus fréquent à de nouveaux modes de communication dans l’univers numérique complexifie la situation et suscite de plus en plus de plaintes.

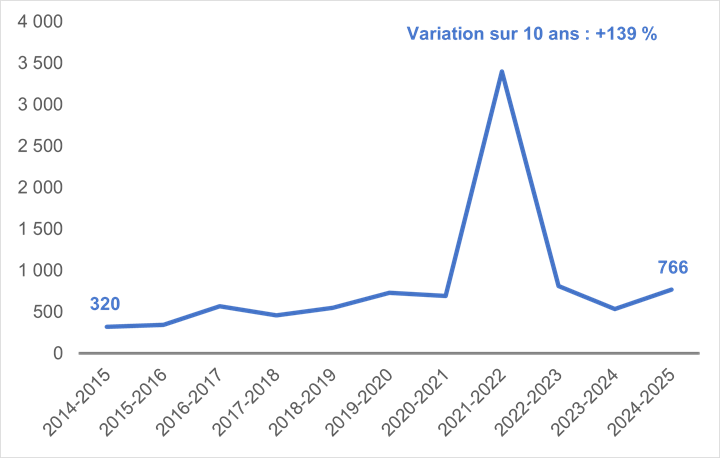

Depuis 2014-2015, alors qu’il était à son plus bas, le nombre de plaintes liées à la langue de service a plus que doublé. Le nombre de plaintes a connu quelques variations au cours des trois dernières années. Après avoir atteint son sommet en 2021-2022, il a diminué les deux années suivantes et est remonté en 2024-2025, comme le montre la figure 2. En 2024-2025, 66 % des plaintes reçues par le commissaire aux langues officielles concernaient la langue de service.

Figure 2 – Services au public : nombre de plaintes recevables déposées auprès du commissaire aux langues officielles, de 2014-2015 à 2024-2025

Note : Le nombre élevé de plaintes reçues en 2021-2022 et 2022-2023 s’explique en grande partie par un discours prononcé uniquement en anglais par le président-directeur général d’Air Canada et les plaintes visant les services aux voyageurs.

Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Commissariat aux langues officielles (CLO), Rapport annuel 2023-2024; et CLO, Rapport annuel 2024-2025.

Le jugement rendu par la Cour suprême du Canada en 2009 dans l’affaire DesRochers c. Canada (Industrie) met l’accent sur l’importance d’offrir des services de qualité égale dans les deux langues officielles 44. Dans la foulée de ce jugement, le SCT a publié une grille d’analyse pour aider les institutions fédérales à appliquer le principe d’égalité réelle à leurs programmes et services 45. En 2019, dans l’affaire Thibodeau c. Air Canada, la Cour fédérale a confirmé que l’égalité des deux langues officielles comporte quatre volets : l’égalité de statut, l’égalité d’usage, l’égalité d’accès et l’égalité de qualité 46. Le principe d’égalité réelle, dont la mise en œuvre a connu de grandes variations au début des années 2010, a trouvé sa place dans la LLO telle que modifiée en 2023. Celle-ci en fait même l’un des principes clés d’interprétation des droits linguistiques 47.

L’offre active de services en personne demeure l’un des maillons faibles de l’application de la LLO, ce qui peut s’expliquer par un manque de leadership, par des lacunes dans la communication de l’importance de cette obligation ou par les aspects humains liés au service de première ligne. C’est d’ailleurs à ce chapitre que le rendement des institutions fédérales est le plus bas 48. Le commissaire aux langues officielles a constaté que l’offre active n’est pas généralisée dans l’ensemble de celles-ci et que la situation est particulièrement problématique dans les institutions fédérales qui offrent des services aux voyageurs 49. En outre, le SCT a qualifié l’offre active de défi récurrent de la mise en œuvre de la LLO, surtout l’offre active en personne 50.

Le commissaire aux langues officielles a publié, en juillet 2016, une étude sur l’accueil bilingue dans les institutions fédérales, dans laquelle il décrit les facteurs personnels, organisationnels et sociaux qui ont une incidence sur la décision de faire ou non une offre active de services dans les deux langues officielles 51. Il a par la suite publié un guide sur l’offre active 52. La modernisation de la LLO n’a pas permis de clarifier ce principe comme l’avaient réclamé certains intervenants en 2019, mais des avancées sur la scène provinciale offrent un cadre renouvelé d’interprétation de l’offre active 53.

L’offre de services aux voyageurs a attiré l’attention du commissaire aux langues officielles ces 10 dernières années et continue de soulever des défis. De nombreuses plaintes sont déposées dans ce secteur chaque année. L’utilisation des nouvelles technologies ne garantit pas une prestation de services de qualité égale en français et en anglais, ce qui a poussé le commissaire à recommander l’élaboration de nouveaux outils pour mieux faire respecter la LLO 54. Les modifications législatives de 2023 ont clarifié les obligations linguistiques en la matière, dans le but :

En 2024, la Cour fédérale a reconnu que le Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services doit être interprété de manière large et libérale tout comme la LLO dans le contexte des services offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés 57.

L’inclusion de dispositions linguistiques dans les accords et les contrats conclus avec les tiers et l’offre de services dans les deux langues officielles pour le compte des institutions fédérales connaissent des ratées et requièrent des efforts constants de la part des institutions fédérales 58. Les modifications législatives de 2023 ont clarifié les obligations linguistiques en la matière, dans le but de refléter une décision de la Cour d’appel fédérale rendue en 2022 et de définir en quoi consiste un service offert pour le compte d’une institution fédérale 59.

En septembre 2017, le greffier du Conseil privé a fait paraître un rapport sur l’état du bilinguisme dans la fonction publique fédérale dans lequel étaient formulées des recommandations pour améliorer la place qu’occupent les deux langues officielles en milieu de travail 60. Le Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles a reçu le mandat d’y donner suite. Un tableau de bord a permis de suivre le statut de mise en œuvre des recommandations ciblées à court terme (2017-2019), à moyen terme (2020-2021) et à long terme (à compter de 2021) 61. Le suivi des recommandations relatives à la formation linguistique et au profil linguistique des postes de supervision a été confié au SCT 62.

Les engagements à l’égard de la langue de travail tardent à se concrétiser. Plusieurs rapports du commissaire aux langues officielles publiés au fil des 20 dernières années montrent que le français demeure sous-utilisé et que l’anglais est prédominant dans la culture organisationnelle de la fonction publique fédérale. Selon ces rapports, les institutions fédérales font piètre figure pour ce qui est de la possibilité d’utiliser la langue officielle de son choix avec son superviseur, dans la rédaction de documents ainsi que pour la tenue des réunions, ce que confirment les rapports annuels du SCT sur les langues officielles publiés entre 2022 et 2024 63.

Les sondages auprès des fonctionnaires fédéraux et les données du Recensement de 2021 ont confirmé cette tendance 64. Cela dit, depuis 2017, les données sur l’utilisation des langues officielles au travail ne sont plus collectées de manière systématique. Cela a poussé le commissaire aux langues officielles à recommander des améliorations, en 2022-2023, après avoir constaté des problèmes de mesure de la capacité réelle des fonctionnaires fédéraux de travailler dans la langue officielle de leur choix 65.

Par ailleurs, les employés de la fonction publique fédérale éprouvent de l’insécurité linguistique au travail, une situation qui perdure, qui s’est accentuée en contexte de télétravail ou de travail hybride, et qui a forcé le SCT à créer un groupe de travail pour examiner la question 66.

En situation d’urgence ou de crise, les institutions fédérales ont encore plus de mal à respecter leurs obligations en matière de langue de travail, ce qui a poussé le commissaire aux langues officielles à présenter des recommandations pour clarifier les procédures à suivre en pareille circonstance 67. Depuis 2020, les institutions fédérales ont amélioré leur performance, même si certaines ont encore du mal à intégrer les langues officielles à leur planification d’urgence et à leur gestion des situations de crise 68.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les modes de travail hybrides ou virtuels se sont généralisés au sein de la fonction publique fédérale. Le commissaire aux langues officielles a exprimé des inquiétudes pour ce qui est du respect des droits linguistiques des fonctionnaires fédéraux 69. Les modifications législatives de 2023 n’ont pas précisé que les employés dont le bureau se trouve dans une région désignée bilingue conservent leurs droits linguistiques s’ils travaillent de manière virtuelle à partir d’une région désignée unilingue aux fins de la langue de travail. Elles n’ont pas non plus modifié le concept de régions désignées bilingues. Le commissaire a d’ailleurs ouvert la porte à un élargissement de ce concept, comme l’avaient fait d’autres intervenants durant les débats sur la modernisation de la LLO en 2019. Le but était notamment d’assurer une plus grande cohérence entre les obligations des parties IV et V de la LLO 70. À l’automne 2023, le commissaire a recommandé au SCT d’émettre des directives claires et robustes à l’intention des institutions fédérales pour encadrer l’usage des langues officielles en contexte de télétravail ou de travail hybride 71.

L’amélioration des capacités linguistiques des employés, le renforcement de la capacité des institutions fédérales en matière de langues officielles et l’expression d’un leadership clair et soutenu sont parmi les éléments envisagés pour assurer un traitement égalitaire des deux langues officielles en milieu de travail. Un ouvrage publié en 2019, qui retrace l’histoire de la mise en œuvre de la politique des langues officielles dans la fonction publique fédérale des années 1960 à nos jours, confirme que le statut de l’anglais demeure prédominant et que cela tient en grande partie au comportement des gestionnaires 72. Les modifications législatives de 2023 suscitent des espoirs en vue d’améliorer la place du français en milieu de travail.

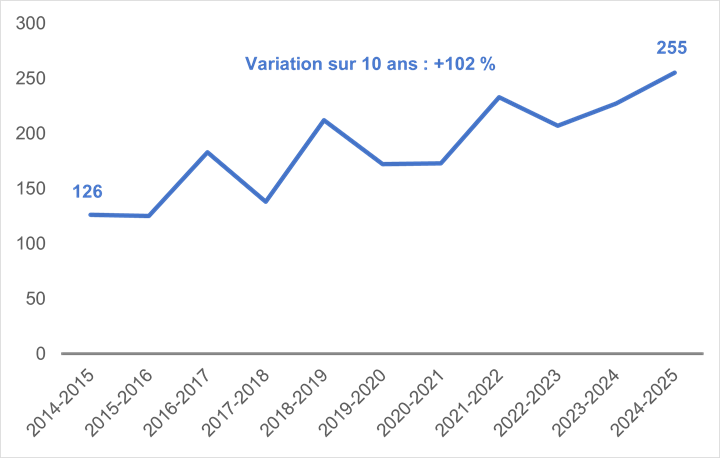

Entre 2014-2015 et 2024-2025, le nombre de plaintes liées à la langue de travail a doublé. Ce nombre a connu des variations à la hausse et à la baisse au cours de la période, comme le montre la figure 3. En 2024-2025, les plaintes liées à la langue de travail représentaient 22 % des plaintes reçues par le commissaire aux langues officielles. Cela dit, en juin 2025, celui-ci a avancé que les manquements en matière de langue de travail pourraient être sous-estimés 73.

Figure 3 – Langue de travail : nombre de plaintes recevables déposées auprès du commissaire aux langues officielles, de 2014-2015 à 2024-2025

Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Commissariat aux langues officielles (CLO), Rapport annuel 2023-2024; et CLO, Rapport annuel 2024-2025.

Le plan d’action du gouvernement du Canada pour les langues officielles pour 2003 2008 prévoyait des mesures pour rendre la fonction publique exemplaire en matière de langues officielles 74. Le gouvernement avait comme objectif de renforcer la capacité bilingue des fonctionnaires fédéraux et d’améliorer la qualité des services offerts dans les deux langues. Dans les quatre stratégies pangouvernementales qui ont suivi, c’est-à-dire la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013, la Feuille de route sur les langues officielles du Canada 2013-2018, le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 et le Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028 75, la question du respect des langues officielles dans la fonction publique est passée presque inaperçue.

Au fil des ans, un grand nombre de responsabilités en matière de langues officielles ont été déléguées aux administrateurs généraux des institutions fédérales. Des inquiétudes ont été soulevées au sujet de la structure de gouvernance dans la fonction publique, la gestion défaillante des langues officielles et le manque d’activités de surveillance. Dans son rapport annuel 2018-2019, le commissaire aux langues officielles estimait que les principes suivants devaient faire partie d’une gouvernance renouvelée en matière de langues officielles :

Les modifications législatives de 2023, faites dans le but de répondre aux préoccupations concernant la gouvernance, ont renforcé les capacités d’application et de surveillance du Conseil du Trésor à l’égard des parties IV, V et VI de la LLO et lui ont donné de nouvelles responsabilités en matière de mise en œuvre et de coordination générale de la LLO. Le gouvernement fédéral s’est aussi engagé à :

Le Cadre de responsabilisation et de reddition de comptes en langues officielles, qui « doit être lu conjointement avec la [LLO], les règlements et les instruments de politique applicables », a été dévoilé en juin 2024 78. Toutefois, le commissaire aux langues officielles aurait souhaité un cadre plus précis et une marche à suivre plus claire 79.

La gestion des langues officielles au sein des institutions fédérales pose des défis. Notamment, les gestionnaires ont de la difficulté à établir objectivement les exigences linguistiques des postes lors d’une dotation en personnel. Le commissaire aux langues officielles a qualifié ce défi de systémique, le poussant à publier un rapport sur les problèmes liés à la mise en œuvre de l’article 91 de la LLO ainsi qu’un guide à l’intention des gestionnaires sur l’identification linguistique des postes, puis à faire un suivi de ses recommandations 80.

Les gestionnaires doivent s’assurer que les profils linguistiques des postes qui relèvent d’eux tiennent compte des obligations relatives au service au public et à la langue de travail. En sous-estimant le niveau de compétence linguistique requis pour doter ces postes, ils risquent de compromettre :

Depuis l’exercice 2019-2020, le SCT demande aux institutions fédérales de cerner les problèmes associés à la mise en œuvre de l’article 91 de la LLO dans leur bilan sur les langues officielles 82. De son côté, le commissaire aux langues officielles envoie au SCT un rapport trimestriel faisant état des plaintes reçues à cet égard 83. Il lui a d’ailleurs recommandé de revoir les politiques et outils en place, d’offrir une formation adéquate aux gestionnaires et de mettre en place des mécanismes de contrôle et d’évaluation appropriés 84. En 2022-2023, le commissaire a déploré la lenteur des progrès réalisés et a recommandé au président du Conseil du Trésor de mettre en œuvre un plan d’action qui assurera la conformité des institutions fédérales à l’article 91 de la LLO d’ici juin 2025 85. Dans un suivi effectué en 2024, le commissaire a constaté que la plupart de ses recommandations n’ont été que partiellement mises en œuvre et que la mise en place par les institutions fédérales de plans et de mécanismes plus formels est nécessaire 86.

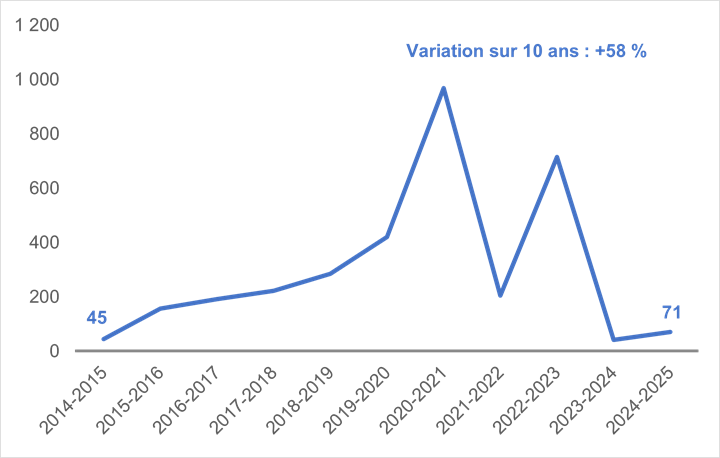

Le nombre de plaintes liées aux exigences linguistiques lors d’une dotation en personnel a atteint un sommet inégalé en 2015-2016, avec un total de 156 plaintes, un chiffre qui n’a cessé de croître jusqu’en 2020-2021, pour ensuite connaître d’importantes fluctuations. En 2023-2024, le nombre de plaintes liées aux exigences linguistiques des postes a pratiquement retrouvé son niveau de 2013-2014, puis a connu une légère augmentation en 2024-2025, comme le montre la figure 4. Les plaintes liées aux exigences linguistiques des postes représentaient 6 % des plaintes reçues par le commissaire aux langues officielles en 2024-2025. Dans son rapport sur la mise en œuvre de l’article 91 de la LLO, publié en novembre 2020, le commissaire aux langues officielles a noté que les plaintes fondées en vertu de l’article 91 de la LLO visaient une quantité importante d’institutions fédérales ainsi que des postes de groupes et de niveaux variés 87.

Figure 4 – Exigences linguistiques des postes : nombre de plaintes recevables déposées auprès du commissaire aux langues officielles, de 2014-2015 à 2024-2025

Sources : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Commissariat aux langues officielles (CLO), Rapport annuel 2023-2024; et CLO, Rapport annuel 2024-2025.

En 2013-2014, le SCT a mené à bien, en collaboration avec Patrimoine canadien, le premier cycle triennal de collecte de données auprès des institutions fédérales concernant la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII de la LLO. Ce processus échelonné sur trois ans s’est amorcé en 2011-2012 pour s’achever en 2013-2014, et a été mené tous les trois ans jusqu’en 2022-2023 dans le but d’assurer une meilleure coordination entre les institutions fédérales. Depuis 2023-2024, les institutions visées sont tenues de soumettre un ou deux bilans tous les deux ans 88 sur l’atteinte de certains objectifs de la LLO, sous la forme d’une auto-évaluation de leur performance. Le SCT s’en sert pour produire son rapport annuel sur les langues officielles.

Dans son rapport annuel déposé en 2018, le commissaire aux langues officielles a critiqué les outils utilisés par le SCT et Patrimoine canadien et a recommandé de les modifier pour permettre de brosser un portrait plus clair de la situation des langues officielles dans l’ensemble de la fonction publique fédérale 89. En juin 2019, le commissaire a dévoilé le Modèle de maturité des langues officielles conçu pour aider les institutions fédérales à poser un meilleur diagnostic de leur performance dans l’application de la LLO 90. Ce modèle, structuré en trois secteurs d’activité, a cessé de faire l’objet de suivis en 2022-2023 en raison des modifications apportées à la LLO, mais restera à la disposition des institutions fédérales qui souhaitent l’utiliser 91.

Au printemps et à l’automne 2024, le SCT a mené des consultations sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) au gouvernement fédéral, qui ont mené à l’adoption, en mars 2025, de la Stratégie en matière d’intelligence artificielle pour la fonction publique fédérale 92. Le commissaire aux langues officielles a mis en lumière les deux enjeux suivants :

Un projet pilote de centre linguistique en libre-service est actuellement déployé à l’échelle de la fonction publique fédérale, en collaboration avec le SCT et le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada, sous la supervision d’un nouveau Centre d’expertise en IA 94.

En somme, l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans les institutions fédérales n’est toujours pas pleinement assurée, même s’il s’agit d’une exigence inscrite dans l’objet de la LLO. Plusieurs fondent de l’espoir sur les cadres législatif et réglementaire modernisés, ainsi que sur la mise à jour à venir des politiques et de la structure de gouvernance du régime linguistique fédéral, dans le but d’assurer une meilleure conformité à l’esprit et à la lettre de la LLO. Plusieurs enjeux soulevés dans la présente Étude de la Colline continueront de retenir l’attention au cours des prochaines années, jusqu’à la prochaine révision de la LLO et de ses règlements, prévue d’ici 2033.

En 2017, des efforts ont débuté pour réduire les obstacles auxquels les Autochtones font face dans la fonction publique fédérale, ce qui a mené à des suggestions visant leur embauche, leur formation et leur avancement. Voir Gouvernement du Canada, Unis dans la diversité : une voie vers la réconciliation – Accueillir, respecter, appuyer et inclure pleinement les Autochtones dans la fonction publique fédérale, rapport final des Cercles interministériels sur la représentation des Autochtones, 4 décembre 2017.

Dans son document de réforme des langues officielles publié en février 2021, le gouvernement fédéral a brièvement fait mention de son engagement à tenir compte des langues autochtones dans la fonction publique fédérale, notamment dans son futur cadre de formation en langue seconde pour la fonction publique. Voir Gouvernement du Canada, Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada.

Durant l’étude du projet de loi C-13, en 2022 et 2023, des suggestions ont été faites pour améliorer la situation des employés fédéraux autochtones, en parallèle aux améliorations apportées au régime des langues officielles dans la fonction publique fédérale. Voir Assemblée des Premières Nations, Projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois ![]() (286 Ko, 14 pages), mémoire présenté au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes (LANG), 31 octobre 2022; Sommet des Premières Nations, Mémoire

(286 Ko, 14 pages), mémoire présenté au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes (LANG), 31 octobre 2022; Sommet des Premières Nations, Mémoire ![]() (952 Ko, 10 pages) présenté à LANG; Sénat, Comité permanent des langues officielles (OLLO), Troisième rapport, 13 juin 2023; Sénat, Débats, 14 juin 2023; et Sénat, Débats, 15 juin 2023.

(952 Ko, 10 pages) présenté à LANG; Sénat, Comité permanent des langues officielles (OLLO), Troisième rapport, 13 juin 2023; Sénat, Débats, 14 juin 2023; et Sénat, Débats, 15 juin 2023.

La nouvelle méthode de calcul tient compte des données relatives aux personnes dont la langue maternelle est la langue officielle minoritaire et aux personnes qui parlent principalement ou régulièrement cette langue à la maison. Le gouvernement fédéral a ainsi laissé tomber la méthode d’estimation de la première langue officielle parlée utilisée dans l’ancienne réglementation, qui ne couvrait pas l’utilisation de la langue officielle minoritaire faite par les immigrants, les étudiants en immersion et les familles bilingues. Voir Gouvernement du Canada, Demande potentielle de communications et de services fédéraux dans la langue officielle minoritaire (données du Recensement de 2021).

Le critère de vitalité prévu dans la nouvelle réglementation permet de tenir compte de la présence d’une école primaire ou secondaire de langue officielle minoritaire dans l’aire de service des bureaux fédéraux pour définir l’obligation de ces derniers d’offrir des communications et des services au public dans les deux langues officielles.

La liste des services clés assujettis aux règles générales est élargie pour y inclure la Banque de développement du Canada, les organismes de développement économique régional ainsi que tous les services fournis par les centres de Service Canada et par les bureaux de passeport.

Les données du Recensement de 2021 ont été publiées en 2022. Les institutions fédérales avaient jusqu’en 2024 pour appliquer les nouvelles règles en vigueur.

[ Retour au texte ]Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), Rapport annuel sur les langues officielles 2018-2019 ![]() (1,7 Mo, 75 pages), p. 7 et 8; SCT, Rapport annuel sur les langues officielles 2019-2020

(1,7 Mo, 75 pages), p. 7 et 8; SCT, Rapport annuel sur les langues officielles 2019-2020 ![]() (1,3 Mo, 71 pages), p. 5 et 6; et SCT, Le Règlement sur les langues officielles inclusif : une nouvelle approche pour servir les Canadiennes et les Canadiens en français et en anglais

(1,3 Mo, 71 pages), p. 5 et 6; et SCT, Le Règlement sur les langues officielles inclusif : une nouvelle approche pour servir les Canadiennes et les Canadiens en français et en anglais ![]() (2,2 Mo, 44 pages), 4 mai 2020.

(2,2 Mo, 44 pages), 4 mai 2020.

Au terme du processus, la base de données Burolis précisera pour chaque institution fédérale si elle est ou non dans l’obligation de communiquer avec le public et d’offrir des services dans les deux langues officielles. Voir Gouvernement du Canada, Burolis.

Dans son rapport annuel de juin 2025, le commissaire aux langues officielles indique s’attendre à des difficultés en ce qui concerne le recrutement de personnel bilingue et les budgets accordés à la formation linguistique. Voir CLO, Rapport annuel 2024-2025https://www.clo-ocol.gc.ca/sites/default/files/2025-06/rapport-annuel-2024-2025.pdf, p. 11.

[ Retour au texte ]Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 31.

La Cour fédérale du Canada a confirmé ce principe dans une décision rendue le 30 octobre 2015. Voir Tailleur c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1230.

[ Retour au texte ]Gouvernement du Canada, Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada.

Avec les années, la responsabilité de la formation linguistique a été transférée aux administrateurs généraux des institutions fédérales. Des lacunes dans la prestation des services de formation linguistique et dans la reddition de compte touchant ces services ont été constatées. Depuis 1999, les données sur l’offre de formation linguistique par les institutions fédérales ne sont plus compilées de manière systématique. Selon un rapport publié en 2018 et un article publié en 2023, le calibre et la qualité de la formation linguistique ont diminué. Voir Conseil national mixte, Rapport du Comité des LO sur l’état du bilinguisme dans la fonction publique, 4 septembre 2018; et Lila Mouch-Essers, « Le français dans la fonction publique : un apprentissage au rabais », ONFR TFO, 15 mai 2023.

[ Retour au texte ]Thibodeau c. Administration de l’aéroport international de St. John’s, 2022 CF 563; et Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), par. 23(1).

En novembre 2024, la Cour d’appel fédérale a maintenu en majorité la décision de première instance. Toutefois, en janvier 2025, une demande d’autorisation d’appel a été déposée par l’administration aéroportuaire à la Cour suprême du Canada. Voir Administration de l’Aéroport International de St. John’s c. Thibodeau, 2024 CAF 197; CLO, Rapport annuel 2024-2025 ![]() (1,99 Mo, 31 pages), p. 9; et Cour suprême du Canada, Dossier no 41651.

(1,99 Mo, 31 pages), p. 9; et Cour suprême du Canada, Dossier no 41651.

© Bibliothèque du Parlement