La Loi sur les langues officielles (LLO) a pour objectif d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada. Cette loi, promulguée pour la première fois en 1969, puis révisée en 1988 et en 2005, a fait l’objet de modifications importantes en 2023 pour l’adapter aux réalités technologiques, sociodémographiques et juridiques de notre époque.

La présente Étude de la Colline donne un aperçu des principes qui guident la mise en œuvre de la LLO ainsi que des caractéristiques de son régime d’application. Elle se penche sur les institutions fédérales qui sont responsables de sa mise en œuvre, sur celles qui y sont assujetties et sur les éléments qui ont marqué les récents débats à son sujet. Elle permet aux parlementaires et au public ayant une connaissance limitée de ce texte législatif de se familiariser, de manière succincte, avec le régime linguistique en vigueur à l’échelle fédérale, sans toutefois se pencher sur le cadre constitutionnel, réglementaire et politique qui l’accompagne.

Au Canada, il n’existe dans la Constitution aucune disposition relative à la compétence en matière de langue. Dans un arrêt rendu en 1988, la Cour suprême du Canada a affirmé que le pouvoir de légiférer dans le domaine linguistique appartient aux deux ordres de gouvernement, selon les compétences législatives qui leur sont attribuées 1.

La première Loi sur les langues officielles (LLO) a été adoptée par le gouvernement fédéral en juillet 1969, à la suite des travaux de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. En 1982, l’enchâssement des droits linguistiques dans la Constitution a marqué une nouvelle évolution dans ce domaine. La LLO a ensuite fait l’objet d’une refonte en septembre 1988, afin de tenir compte du nouvel ordre constitutionnel. Cette refonte a eu pour effet d’élargir le fondement législatif des politiques et des programmes linguistiques du gouvernement fédéral.

La LLO a été modifiée en novembre 2005 afin de clarifier l’obligation qu’ont les institutions fédérales d’agir en faveur du développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et de la promotion de la dualité linguistique. La modernisation de cette loi a fait l’objet de nombreux débats au Parlement entre 2017 et 2023. Avant de procéder au dépôt de deux projets de loi (C-32, le 15 juin 2021, et C-13, le 1er mars 2022), le gouvernement fédéral a mené des consultations et a dévoilé un document de réforme des langues officielles.

Le projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2023, consacre la plus récente mise à jour de la LLO 2. Cette démarche de modernisation a permis au gouvernement fédéral d’adapter la LLO aux réalités technologiques, sociodémographiques et juridiques de notre époque. Des modifications importantes ont ainsi été apportées aux principes qui guident la mise en œuvre de cette loi et aux caractéristiques de son régime d’application. La modernisation de la LLO a également entraîné l’adoption d’un tout nouveau régime linguistique applicable au secteur privé de compétence fédérale, dont la présente Étude de la Colline ne traite pas en détail.

Dans sa version actuelle, la LLO a pour objet :

- a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales […];

- b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger, tout en tenant compte du fait qu’elles ont des besoins différents;

- b.1) de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et qu’il existe une diversité de régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à cette progression dans la société canadienne, notamment la Charte de la langue française du Québec qui dispose que le français est la langue officielle du Québec;

- b.2) de favoriser l’existence d’un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l’avenir du français est assuré;

- c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles 3.

Les dispositions des parties I à V de la LLO 4 ont primauté sur toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires fédérales, à l’exception de celles de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Sauf en ce qui concerne la partie V, qui porte sur la langue de travail, les principes contenus dans ces dispositions découlent directement des articles 16 à 20 de la Charte canadienne des droits et libertés 5. En outre, la LLO s’est vu accorder le statut de loi quasi constitutionnelle par les tribunaux 6.

Le gouvernement fédéral s’appuie sur la LLO pour veiller à la protection des droits linguistiques des Canadiens et des Canadiennes francophones et anglophones dans leurs relations avec les institutions fédérales et à l’intérieur de celles-ci. La responsabilité à l’égard de l’offre de services dans les deux langues officielles incombe aux institutions fédérales, et non aux personnes qui demandent des services. C’est ce que l’on appelle le bilinguisme institutionnel.

Malgré l’existence de certains programmes de langues officielles qui ont pour but d’appuyer l’apprentissage du français ou de l’anglais comme langue première ou comme langue seconde, il est faux d’affirmer que la législation fédérale vise à faire de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes des personnes bilingues. Le bilinguisme officiel vise plutôt à adapter l’appareil fédéral aux besoins linguistiques de la population. C’est pour cette raison que certains postes au sein de l’administration fédérale sont occupés par des personnes capables d’offrir un service dans les deux langues ou dans l’une ou l’autre des deux langues officielles 7.

En plus d’inscrire de nouveaux objectifs liés à la protection des minorités linguistiques et à la protection du français, les modifications législatives de 2023 sont venues ajouter à la LLO quatre principes d’interprétation des droits linguistiques découlant de la jurisprudence et des réalités sociodémographiques :

- les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

- ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur;

- l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits;

- ces droits doivent être interprétés en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et que la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones des autres provinces et des territoires ont des besoins différents 8.

La LLO reconnaît désormais la diversité des régimes linguistiques en vigueur dans les provinces et les territoires 9. Elle reconnaît également l’importance, en plus du respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles, de travailler à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones, qui font l’objet d’une loi fédérale distincte : la Loi sur les langues autochtones 10.

Finalement, la LLO adopte un langage technologiquement neutre pour définir les obligations relatives aux publications, aux communications et à la prestation de services, en y incluant toutes les formes : à l’oral, à l’écrit, par voie électronique, virtuelle ou autre.

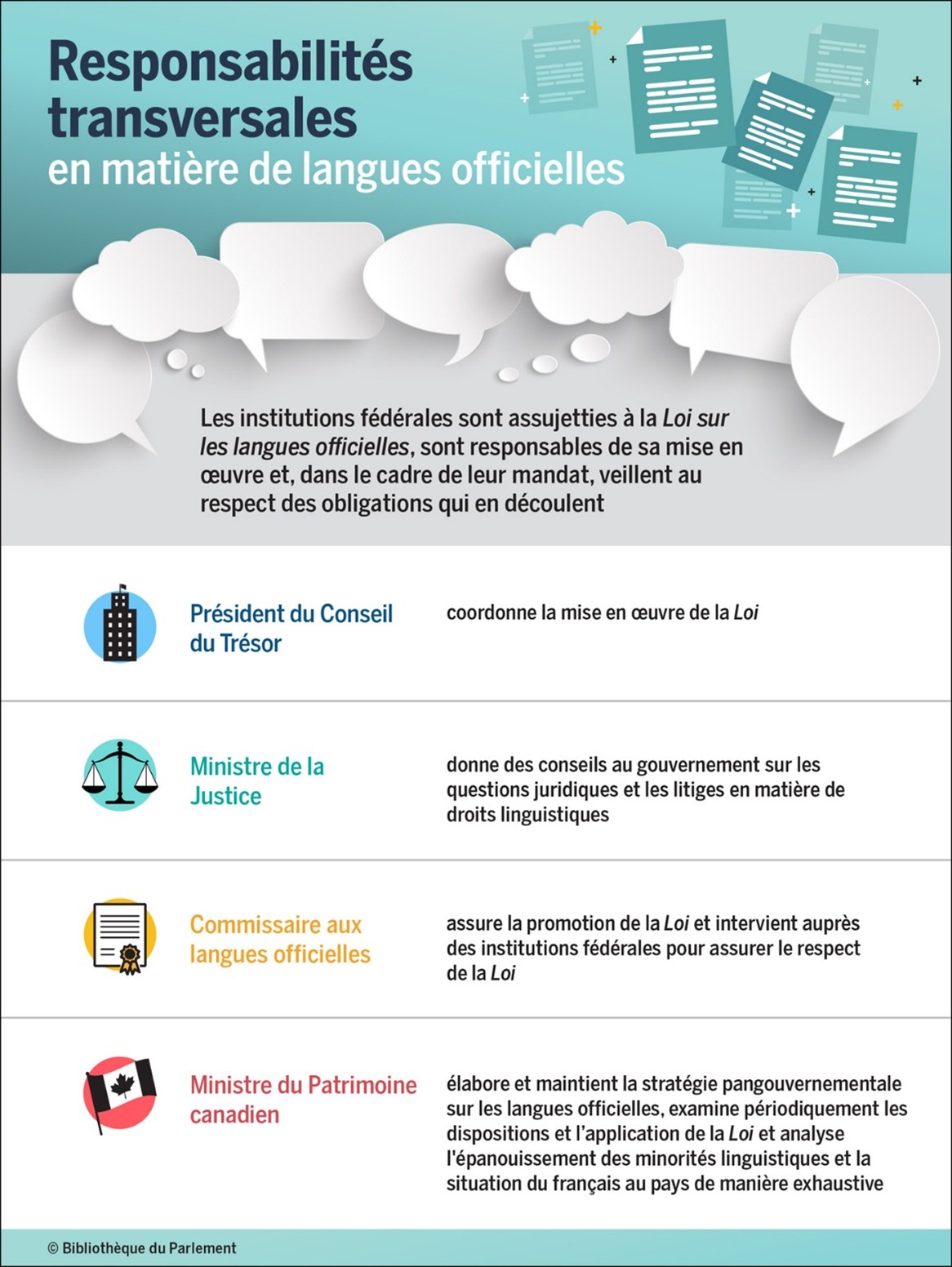

Les institutions fédérales visées par la LLO sont responsables de la mise en œuvre de cette loi dans le cadre de leur mandat respectif.

Le commissaire aux langues officielles 11 a pour rôle de faire respecter l’esprit et la lettre de la LLO au sein de ces institutions, de veiller à ce que les droits linguistiques des Canadiens et des Canadiennes soient respectés, et de faire la promotion de la dualité linguistique et de l’égalité du français et de l’anglais dans la société canadienne. Le commissaire peut recevoir des plaintes, mener des enquêtes et intervenir devant les tribunaux. Il soumet un rapport annuel au Parlement sur le bilan de ses activités en matière de langues officielles. Les modifications législatives de 2023 lui ont attribué de nouveaux pouvoirs coercitifs relatifs à la médiation, aux accords de conformité, aux ordonnances et aux sanctions administratives pécuniaires, dans le but de mieux faire respecter la LLO 12. De plus, le commissaire s’est vu confier la mission d’assurer la reconnaissance et le respect des droits applicables aux consommateurs et aux personnes à l’emploi des entreprises privées de compétence fédérale dans certaines régions du pays, qui font l’objet d’une loi distincte : la Loi sur l’usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale (LUFEPCF) 13. Les nouveaux pouvoirs du commissaire seront graduellement mis en œuvre, dans les meilleurs délais ou après l’entrée en vigueur des décrets ou des règlements requis par la LLO 14.

Le commissaire aux langues officielles

Le poste de commissaire aux langues officielles a été créé en 1970. Son titulaire actuel, Raymond Théberge, a été nommé pour un mandat de sept ans qui a débuté le 29 janvier 2018 et qui a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2026 ou jusqu’à ce qu’un nouveau commissaire soit nommé. Il est le huitième titulaire de ce poste depuis sa création.

Le ministre du Patrimoine canadien 15 et le président du Conseil du Trésor 16 ont aussi un rôle particulier à jouer en matière de langues officielles. Leurs attributions ont été repensées dans la foulée des modifications législatives de 2023.

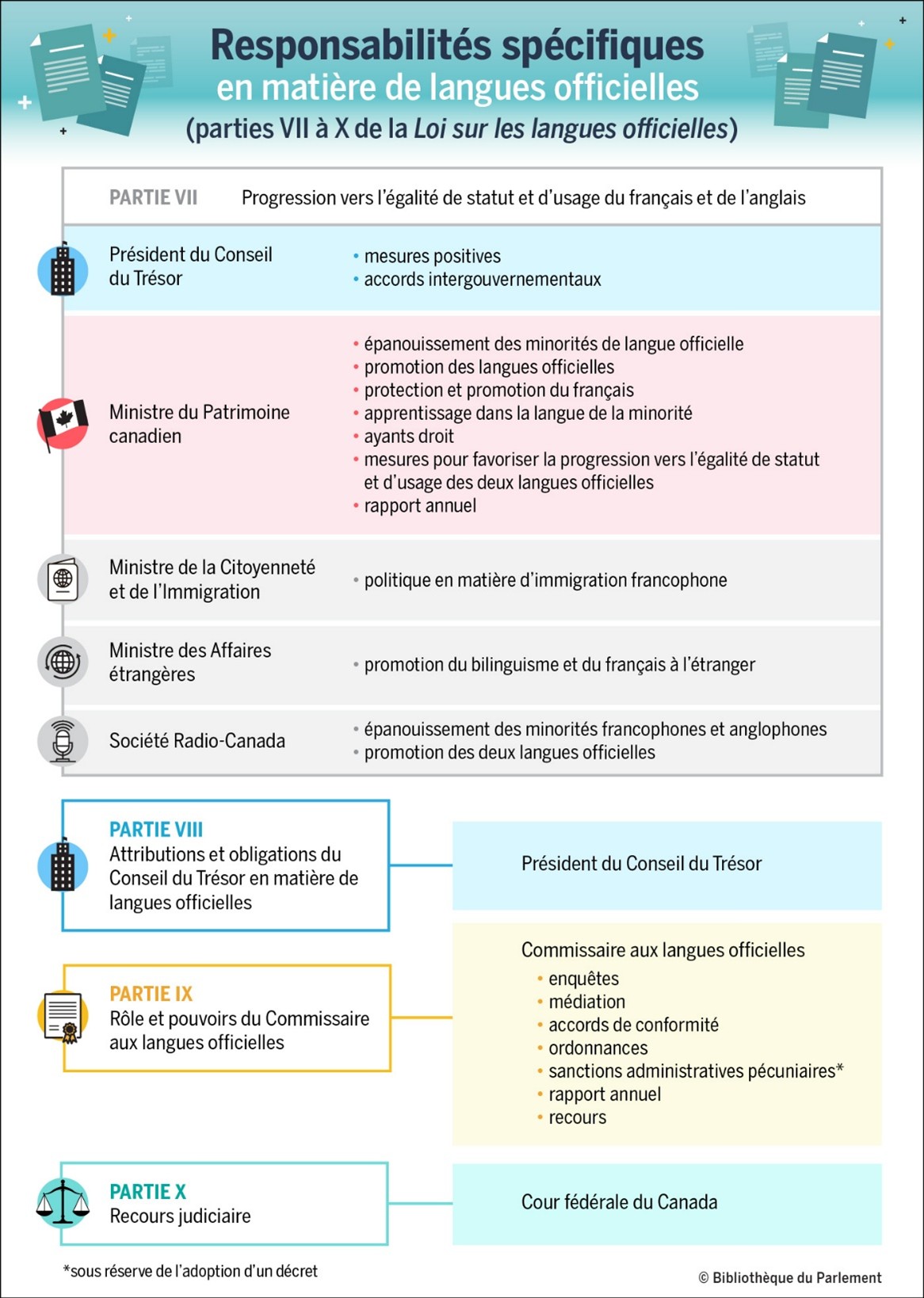

Le ministre du Patrimoine canadien coordonne la mise en œuvre des engagements relatifs à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais (partie VII de la LLO) et prend, en conséquence, des mesures pour favoriser cette progression dans la société canadienne. Il élabore et maintient une stratégie pangouvernementale sur les langues officielles qui énonce les grandes priorités du gouvernement du Canada en la matière. Il rend compte annuellement au Parlement de ses responsabilités au titre de la partie VII de la LLO. De plus, le ministre du Patrimoine canadien procède à l’examen des dispositions et de l’application de la LLO tous les 10 ans et dépose un rapport de cet examen au Parlement, accompagné d’une analyse exhaustive de l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de la protection et de la promotion du français. En outre, il a la mission de promouvoir les droits relatifs à la nouvelle LUFEPCF.

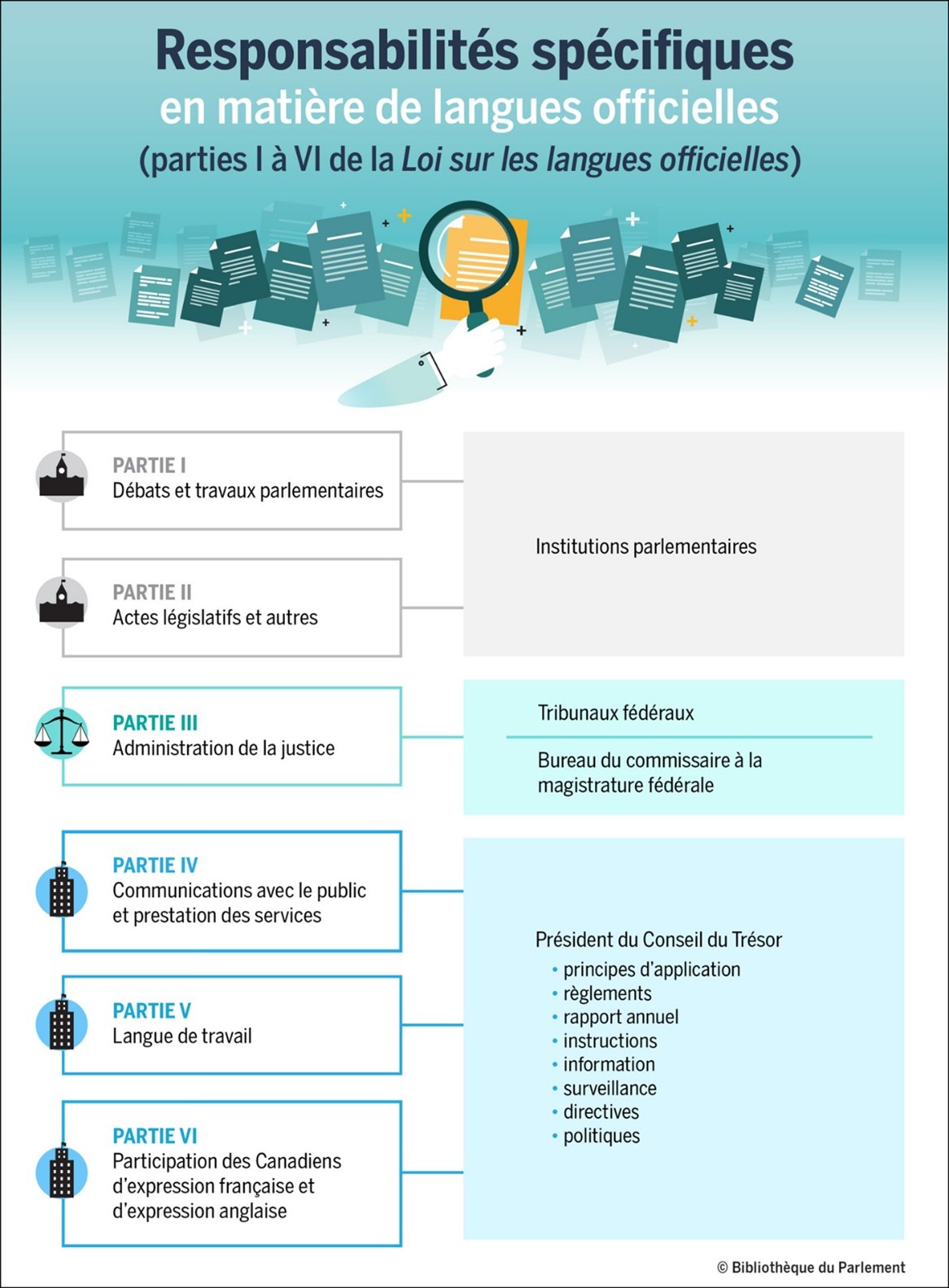

Le président du Conseil du Trésor administre l’application, dans la fonction publique, des programmes relatifs aux communications avec le public et à la prestation des services (partie IV de la LLO), à la langue de travail (partie V de la LLO) et à la participation équitable de la population canadienne d’expression française et d’expression anglaise (partie VI de la LLO) 17. Les modifications législatives de 2023 lui ont attribué de nouveaux pouvoirs à l’égard de la partie VII de la LLO, plus précisément au sujet de la mise en œuvre des mesures positives et des accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. De manière plus générale, le président du Conseil du Trésor est chargé d’assumer un rôle de premier plan en ce qui a trait à la mise en œuvre et à la coordination de la LLO. Il rend compte annuellement au Parlement de ses responsabilités en matière de langues officielles. Il agit en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien sur plusieurs dossiers, notamment en ce qui a trait à la stratégie pangouvernementale sur les langues officielles et à l’examen décennal de la LLO.

Le ministre de la Justice a quant à lui pour rôle de conseiller le gouvernement sur les questions juridiques ayant trait au statut et à l’usage des langues officielles, de formuler la position du gouvernement dans les litiges impliquant des droits linguistiques et d’assurer, à l’échelle fédérale, l’administration de la justice dans les deux langues officielles (partie III de la LLO). Les modifications législatives de 2023 ont décrit les responsabilités qui incombent au Bureau du commissaire à la magistrature fédérale en ce qui a trait à l’évaluation des capacités linguistiques des candidats à la magistrature fédérale et à l’offre de formation linguistique pour les juges des cours supérieures.

Par ailleurs, les modifications législatives de 2023 ont attribué des responsabilités précises à deux autres ministres sous la partie VII de la LLO. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone qui vise à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada et qui reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour le développement économique 18. Le ministre des Affaires étrangères est quant à lui chargé de mettre en œuvre l’engagement du gouvernement fédéral de promouvoir le bilinguisme et le français à l’étranger.

La LLO reconnaît en outre la contribution de la Société Radio-Canada à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada ainsi qu’à la protection et à la promotion des deux langues officielles. La LLO n’est toutefois pas aussi explicite au sujet du rôle d’autres institutions fédérales, comme la Commission de la fonction publique du Canada ou le Bureau de la traduction, qui contribuent par leur expertise à l’atteinte de ses objectifs et assistent le gouvernement fédéral dans son application.

Les figures suivantes présentent le partage des responsabilités en matière de langues officielles. Les responsabilités transversales concernent l’application de la LLO dans son ensemble (figure 1). Les responsabilités spécifiques sont liées à l’application de chacune des parties de la LLO (figures 2a et 2b).

Figure 1 – Responsabilités transversales en matière de langues officielles

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de renseignements tirés de Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

Figure 2a – Responsabilités spécifiques en matière de langues officielles

(parties I à VI de la Loi sur les langues officielles)

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de renseignements tirés de Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

Figure 2b – Responsabilités spécifiques en matière de langues officielles

(parties VII à X de la Loi sur les langues officielles)

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de renseignements tirés de Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

Depuis 2003, le gouvernement du Canada a démontré son engagement à l’égard des langues officielles par l’entremise de cinq stratégies pangouvernementales : le Plan d’action pour les langues officielles (2003-2008), la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne (2008-2013), la Feuille de route pour les langues officielles du Canada (2013-2018), le Plan d’action pour les langues officielles (2018-2023) et le Plan d’action pour les langues officielles (2023-2028). Les actions entreprises dans le cadre de ces stratégies pangouvernementales s’ajoutent aux nombreux éléments du Programme des langues officielles du gouvernement du Canada et mettent en lumière un certain nombre d’initiatives ciblant des institutions fédérales particulières. Le ministère du Patrimoine canadien fait état, chaque année, des dépenses réelles associées à chacune des initiatives entreprises 19.

Le Plan d’action pour les langues officielles

Le Plan d’action pour les langues officielles actuellement en vigueur couvre la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Il repose sur quatre piliers : l’immigration francophone, les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et l’exemplarité du gouvernement fédéral en matière de langues officielles.

Les comités permanents des langues officielles du Sénat 20 et de la Chambre des communes 21 suivent pour leur part l’application de la LLO, des règlements et instructions qui en découlent et examinent les rapports annuels sur les langues officielles du commissaire aux langues officielles, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien 22.

Toutes les institutions fédérales sont assujetties à la LLO 23. Les obligations relatives aux communications avec le public et à la prestation des services dans les deux langues officielles s’appliquent à certaines d’entre elles, selon les critères établis dans le Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services (p. ex. demande importante et vocation du bureau) 24. Ce règlement a été révisé et bonifié en juin 2019 en vue d’offrir un plus large éventail de services bilingues à la population canadienne 25. Ses dispositions entreront en vigueur en plusieurs étapes d’ici 2027 26.

Certaines sociétés privatisées – dont Air Canada, le Canadien National et NAV CANADA – et des tiers qui agissent pour le compte des institutions fédérales ont aussi des obligations en vertu de la LLO. Les obligations linguistiques des sociétés privatisées sont prévues dans leurs lois habilitantes respectives, tandis que celles des tiers découlent directement de la partie IV de la LLO.

Les tribunaux fédéraux doivent quant à eux appliquer les dispositions spécifiques à l’administration de la justice dans les deux langues officielles, en vertu de la partie III de la LLO 27. Pour sa part, la Cour fédérale est l’instance concernée pour tout recours judiciaire permis sous la LLO, à sa partie X 28.

À l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique, du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du Bureau du directeur parlementaire du budget, toutes les institutions fédérales doivent se conformer aux politiques adoptées par le gouvernement fédéral relativement aux parties IV, V, VI et VII de la LLO 29. L’ensemble de politiques en matière de langues officielles comprend la Politique sur les langues officielles, laquelle est assortie de trois directives pour outiller les institutions en vue de sa mise en œuvre 30. En 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé à revoir et instaurer de nouveaux instruments de politiques après l’adoption des mesures législatives prévues dans le projet de loi C-13 31.

Le Centre d’excellence en langues officielles du Secrétariat du Conseil du Trésor et la Direction générale des langues officielles de Patrimoine canadien surveillent l’exécution du Programme des langues officielles par le truchement de bilans que les institutions fédérales produisent sur l’atteinte des objectifs relatifs à l’application des parties IV, V, VI et VII de la LLO. Entre 2011-2012 et 2022-2023, le processus de reddition de compte s’effectuait selon un cycle triennal. Depuis 2023-2024, les institutions visées sont tenues de soumettre un ou deux bilans tous les deux ans. Certaines d’entre elles le font tous les ans.

Dans le contexte de la LLO modernisée et de la stratégie pangouvernementale sur les langues officielles actuellement en vigueur, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements dans des partenariats visant le renforcement de la partie VII de la LLO afin d’aider les institutions fédérales à s’acquitter de leurs responsabilités en vertu de cette partie, sous la responsabilité respective du Secrétariat du Conseil du Trésor et de Patrimoine canadien 32.

Pour les aider dans la mise en œuvre de la LLO, les institutions fédérales peuvent compter sur l’appui du Conseil du Réseau des champions des langues officielles et des conseils fédéraux en région, de même que du Réseau des coordonnateurs nationaux responsables de la mise en œuvre de l’article 41.

La LLO ne s’applique pas aux autres ordres de gouvernement (p. ex. provinces, territoires, municipalités) ni aux entreprises privées, à l’exception de celles mentionnées précédemment. Cela dit, les modifications législatives de 2023 ont précisé des modalités pour l’inclusion de dispositions linguistiques dans les accords entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Elles ont défini les responsabilités de surveillance qui incombent au président du Conseil du Trésor et au commissaire aux langues officielles en la matière. De plus, la nouvelle LUFEPCF énonce des obligations linguistiques pour les entreprises privées de certains secteurs (p. ex. bancaire, transport, télécommunications) et de certaines régions (p. ex. Québec, régions à forte présence francophone).

Mise à part sa refonte en 1988, la LLO n’a subi que très peu de changements au cours de son histoire. Une modification apportée en 2005 a ajouté l’obligation pour les institutions fédérales de prendre des mesures positives pour concrétiser la mise en œuvre de la partie VII de la LLO. Puis, à la suite de pressions provenant du public, de parlementaires, d’organismes gouvernementaux et du milieu communautaire, le gouvernement fédéral a pris l’engagement de revoir la LLO en profondeur. Dans de multiples rapports déposés en 2019, chacun y est allé de ses propres constats et recommandations dans le but d’élargir les composantes de la LLO, de renforcer son application, de définir ses mécanismes de mise en œuvre et de prévoir une approche mieux coordonnée 33.

Dans sa lettre de mandat rendue publique le 13 décembre 2019, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l’honorable Mélanie Joly, s’est vu confier le mandat de moderniser la LLO 34. La ministre a d’abord dévoilé un document de réforme des langues officielles comprenant de nombreuses propositions de modifications de nature législative, réglementaire et administrative, en février 2021 35. Puis, la ministre a déposé un premier projet de loi lors de la 43e législature, mais celui-ci est mort au Feuilleton 36.

Dans sa lettre de mandat rendue publique le 16 décembre 2021, la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, s’est vu confier le mandat de déposer à nouveau le projet de loi 37. En janvier 2022, la Cour d’appel fédérale a rendu une importante décision au sujet de l’interprétation des parties IV et VII de la LLO, ce qui a retardé le dépôt d’un deuxième projet de loi lors de la 44e législature en forçant le gouvernement fédéral à tenir compte de cette jurisprudence 38. Certains défis vécus lors de la pandémie de COVID-19 ont également poussé le gouvernement fédéral à inscrire une nouvelle mention dans la LLO selon laquelle les obligations relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, y compris lors des situations d’urgence.

Lors de son dépôt au Parlement, le projet de loi C-13 a répondu à plusieurs préoccupations exprimées par les intervenants en 2019, notamment pour ce qui est de renforcer la partie VII de la LLO, de revoir les mécanismes de surveillance et de conformité et de définir des stratégies pour assurer le respect de l’égalité réelle des deux langues officielles. Ce projet de loi a fait l’objet de nombreux amendements durant le processus législatif, notamment pour ce qui est de renforcer la protection du français, de freiner le déclin du poids démographique des minorités francophones du Canada et de renforcer les obligations linguistiques pour les postes de haut niveau.

Révision de la Loi sur les langues officielles

La Loi sur les langues officielles telle que modifiée prévoit une révision de ses dispositions et de son application tous les 10 ans. Une révision est donc prévue d’ici juin 2033.

Au cours de la 44e législature, certains principes de la LLO se sont taillé une place dans d’autres législations fédérales. Par exemple, la Loi sur la radiodiffusion modifiée en 2023 prévoit de nouvelles obligations à l’égard des communautés de langue officielle en situation minoritaire, notamment celle pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de les consulter 39. De plus, la Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada sanctionnée en 2024 exige que les accords conclus entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux respectent les engagements pris dans la LLO et engage le gouvernement fédéral à maintenir le financement à long terme des programmes et services destinés aux communautés de langue officielle en situation minoritaire 40. En outre, la nouvelle LUFEPCF s’inspire de plusieurs principes de la LLO et les étend à des entreprises du secteur privé sous certaines conditions. Finalement, les débats au Sénat lors de l’étude du projet de loi C-13 ont montré un intérêt grandissant pour favoriser la réappropriation, la revitalisation et le renforcement des langues autochtones tout en maintenant un appui fort aux deux langues officielles du Canada, avec un accent particulier pour protéger et promouvoir le français 41.

La LLO est le principal instrument législatif qui encadre la mise en œuvre des droits linguistiques des Canadiens et des Canadiennes et qui définit les obligations des institutions fédérales en la matière. À ce cadre législatif s’ajoute un cadre constitutionnel, réglementaire et politique dont il n’a été fait que brièvement mention dans la présente publication. Ces dernières années, les appels pour une révision en profondeur ont été nombreux, forçant le gouvernement fédéral à prendre l’engagement de moderniser la LLO, ce qu’il a réalisé en juin 2023. Les modifications apportées aux principes qui guident la mise en œuvre de la LLO ainsi qu’aux caractéristiques de son régime d’application entreront progressivement en vigueur. Nul doute que leur mise en œuvre retiendra l’attention au cours des prochaines années, jusqu’à la prochaine révision de la LLO prévue dans 10 ans.

Illustration des responsabilités transversales en matière de langues officielles.

Illustration des responsabilités spécifiques en matière de langues officielles, regroupées selon les parties I à VI de la Loi sur les langues officielles.

Illustration des responsabilités spécifiques en matière de langues officielles, regroupées selon les parties VII à X de la Loi sur les langues officielles.

© Bibliothèque du Parlement