La pandémie de COVID‑19 a poussé de nombreuses assemblées législatives partout dans le monde à adopter ou à accroître l’utilisation des technologies numériques afin de continuer à exercer leurs fonctions essentielles, à savoir légiférer, étudier les questions touchant les politiques publiques, surveiller de près les gouvernements et représenter les commettants. Compte tenu des exigences en matière de distanciation physique et de confinement, le Parlement du Canada a mis en place de nouvelles technologies de l’information et des communications (TIC) – comme Zoom et, à la Chambre des communes, un nouveau système de vote électronique – pour être mieux en mesure de tenir des réunions à distance et en mode hybride, en Chambre et en comité. Les sénateurs et les députés ont dû s’adapter rapidement pour participer à distance au Parlement, et dialoguer entre eux, avec les citoyens et avec les intervenants dans un environnement de plus en plus numérique.

La présente Étude de la Colline examine l’expérience des sénateurs, des députés et du personnel parlementaire du Canada en matière de parlement numérique depuis la pandémie. Elle place cette expérience dans le contexte plus large de celle des parlementaires et du personnel parlementaire d’autres pays et États, notamment ceux ayant adapté les TIC à des traditions et procédures semblables de type britannique. Elle met également en lumière les recherches récentes menées par des universitaires, le Centre Samara et l’Union interparlementaire sur les effets possibles des parlements numériques sur les fonctions parlementaires essentielles.

Le 5 mai 2023, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la COVID‑19 ne constituait plus « une urgence de santé publique de portée internationale 1 ». À ce moment-là, de nombreux parlements du monde entier avaient commencé à assouplir les règles de distanciation physique et les autres mesures visant à limiter la propagation de la maladie.

De nombreuses assemblées législatives sont sorties de la pandémie de COVID‑19 (la pandémie) transformées par les nouvelles technologies de l’information et des communications (TIC) ou par une utilisation accrue de celles-ci. La pandémie a poussé de nombreux parlements à adopter des TIC, ou à accroître l’utilisation de celles-ci, pour continuer à exercer leurs fonctions traditionnelles, à savoir débattre et légiférer, surveiller de près les gouvernements et représenter les commettants. Au Canada, le Parlement a mis en place des TIC (comme le logiciel de vidéoconférence Zoom et, dans la Chambre des communes, un nouveau système de vote électronique) pour mieux être en mesure de tenir des réunions à distance et en mode hybride, en Chambre comme en comité. Les sénateurs et les députés canadiens se sont adaptés rapidement pour travailler dans un environnement de plus en plus hybride, et le Parlement a depuis augmenté ses services numériques.

La présente Étude de la Colline examine l’expérience vécue par les sénateurs, les députés et le personnel parlementaire canadiens en matière de parlement numérique 2, durant et après la pandémie, ainsi que l’expérience vécue par les politiciens et leur personnel dans d’autres parlements de type britannique et d’autres assemblées législatives dans le monde. L’étude présente les avantages et les défis liés à l’adoption de ces technologies et à la hausse du recours à celles-ci. Elle énonce également des principes pouvant permettre d’évaluer les mesures d’adaptation éventuelles à maintenir ou à développer maintenant que la pandémie n’est plus une urgence planétaire.

Les spécialistes des parlements de type britannique – comme ceux du Canada, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande – s’entendent généralement sur les trois fonctions essentielles d’un parlement 3 :

Avant 2020, peu de parlements autorisaient les parlementaires à participer à des séances plénières et des réunions de comité en mode virtuel ou hybride. Toutefois, à la fin de l’année 2020, un tiers des assemblées législatives ayant participé à l’enquête de l’Union interparlementaire (UIP) ont déclaré avoir tenu une séance plénière (c.-à-d. dans la chambre principale) virtuelle ou en mode hybride, et 65 % ont déclaré avoir tenu des réunions de comité virtuelles ou hybrides 8.

L’adoption de nouvelles TIC s’est poursuivie depuis la fin de l’urgence pandémique. Parmi les assemblées législatives sondées par l’UIP entre octobre 2023 et janvier 2024, 45 % appuyaient la tenue de séances plénières virtuelles ou hybrides, et 52 % appuyaient la tenue de réunions de comité virtuelles ou hybrides 9. En outre, un cinquième des assemblées législatives autorisaient les parlementaires à voter à distance lors des séances plénières, ce qui représente environ le double du nombre enregistré en 2020 10. De nombreux parlements – en particulier ceux de pays à revenu intermédiaire et élevé – ont développé ou adopté des formes moins visibles de TIC, telles que le vote électronique, des plateformes pour la participation des citoyens, l’infonuagique, des données publiques plus complètes et plus accessibles, des systèmes de gestion des documents parlementaires en format numérique et l’intelligence artificielle 11.

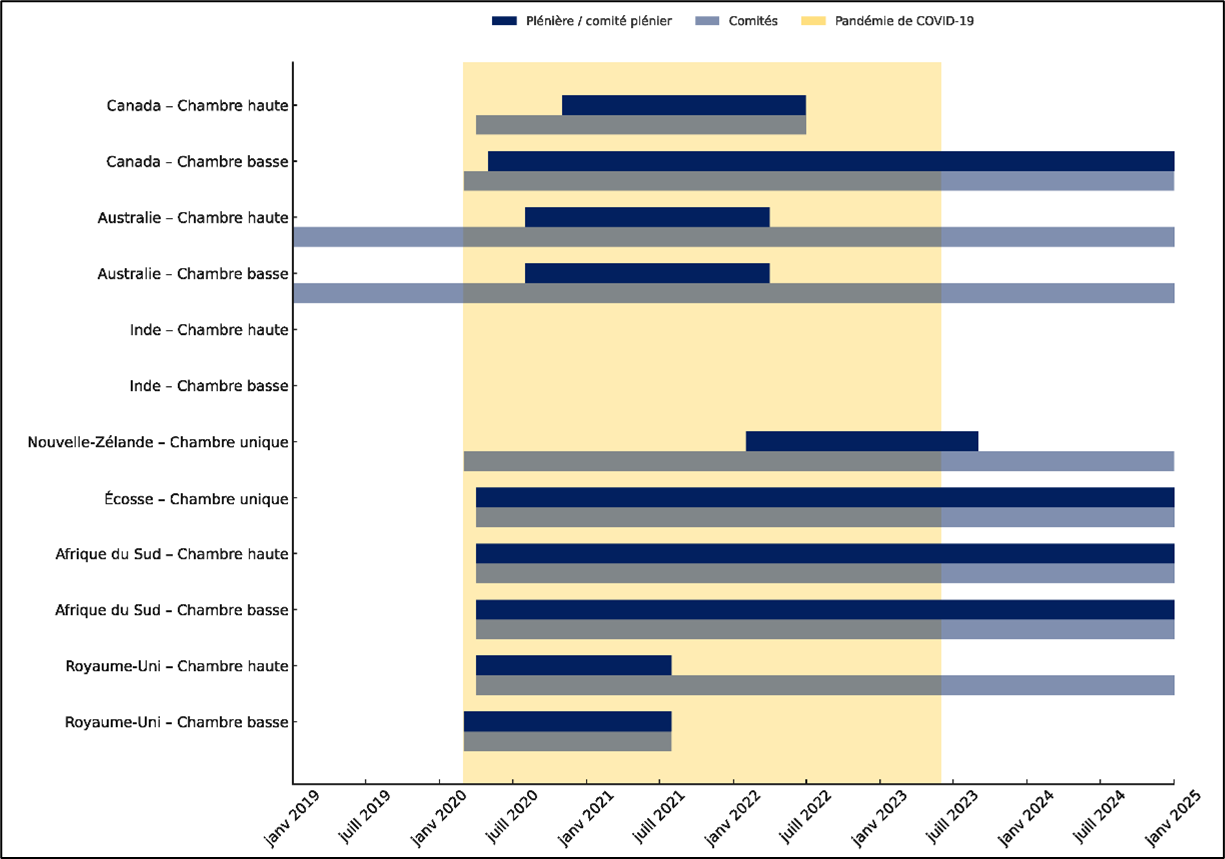

Dans le même temps, tout en recourant de plus en plus aux TIC pour soutenir les processus parlementaires, les parlements ont fait des choix différents en matière de participation à distance aux séances plénières ou de comité plénier. Parmi les parlements de type britannique, la Chambre des communes du Canada, le Parlement écossais, et les chambres haute et basse du Parlement sud-africain autorisent la participation à distance aux séances plénières ou aux réunions du comité plénier. En revanche, le Sénat du Canada, les chambres haute et basse du Royaume-Uni et de l’Australie, ainsi que la Chambre des représentants néo-zélandaise, ne le font plus. Même s’il a introduit d’autres TIC importantes pendant la pandémie, comme un système de vote électronique 12, le Parlement indien a choisi d’adopter des mesures de distanciation physique plutôt que des mesures permettant la participation à distance et hybride (voir figure 1).

Figure 1 - Autorisation de la participation à distance dans certains parlements de type britannique durant et après la pandémie de COVID‑19, de janvier 2019 à janvier 2025

Note : Ce graphique considère comme continue toute suspension de courte durée (c.-à-d. inférieure à trois mois) des dispositions réglementaires autorisant la participation à distance pendant une pause parlementaire ou entre deux législatures.

Sources : Sénat, Journaux, 11 avril 2020; Sénat, Journaux, 27 octobre 2020; Sénat, Débats, 3 novembre 2020; Sénat, Journaux, 31 mars 2022; Sénat, Journaux, 5 mai 2022; Chambre des communes, Journaux, 20 avril 2020; Chambre des communes, Journaux, 24 mars 2020; Chambre des communes, Journaux, 23 septembre 2020; Royaume-Uni, Bibliothèque de la Chambre des lords, House of Lords: timeline of response to Covid‑19 pandemic, 1er mars 2022; Parlement de la République d’Afrique du Sud, National Council of Provinces, « Rules of Virtual Meetings and Sittings », Announcements, Tablings and Committee Reports ![]() (278 Ko, 5 pages), deuxième session, sixième législature, 20 avril 2020; Parlement de la République d’Afrique du Sud, Rules for Virtual Parliament Meetings, communiqué, 22 avril 2020; Parlement de la République d’Afrique du Sud, Assemblée nationale, « Rule on Virtual Meetings in terms of National Assembly Rule 6 (Unforeseen Eventualities) », Announcements, Tablings and Committee Reports

(278 Ko, 5 pages), deuxième session, sixième législature, 20 avril 2020; Parlement de la République d’Afrique du Sud, Rules for Virtual Parliament Meetings, communiqué, 22 avril 2020; Parlement de la République d’Afrique du Sud, Assemblée nationale, « Rule on Virtual Meetings in terms of National Assembly Rule 6 (Unforeseen Eventualities) », Announcements, Tablings and Committee Reports ![]() (285 Ko, 3 pages), deuxième session, sixième législature, 15 avril 2020; Union interparlementaire, Association des secrétaires généraux des parlements, Covid 19 : Mise en œuvre de la plénière hybride au Parlement et défis du vote électronique

(285 Ko, 3 pages), deuxième session, sixième législature, 15 avril 2020; Union interparlementaire, Association des secrétaires généraux des parlements, Covid 19 : Mise en œuvre de la plénière hybride au Parlement et défis du vote électronique ![]() (175 Ko, 9 pages), communication de Mme Baby Penelope Tyawa, secrétaire par intérim du Parlement de la République d’Afrique du Sud, session de printemps, du 26 au 27 mai 2021; Parlement de l’Australie, Australia’s Parliament House in 2021: a Chronology of Events, 1er avril 2022; Parlement de l’Australie, Australia’s Parliament House in 2022: a Chronology of Parliament, 3 avril 2023; Parlement de l’Australie, Stephanie Gill, « Can you hear me? Remote participation in the Commonwealth Parliament », Flagpost, 19 juillet 2022; Parlement de l’Écosse, Sarah McKay et Courtney Aitken, How has the COVID‑19 pandemic changed the way the Scottish Parliament works?, SPICe Briefing, 7 décembre 2021; Parlement de la Nouvelle-Zélande, How Parliament responded to the pandemic; Parlement de la Nouvelle-Zélande, Standing Orders Committee, Review of Standing Orders 2023

(175 Ko, 9 pages), communication de Mme Baby Penelope Tyawa, secrétaire par intérim du Parlement de la République d’Afrique du Sud, session de printemps, du 26 au 27 mai 2021; Parlement de l’Australie, Australia’s Parliament House in 2021: a Chronology of Events, 1er avril 2022; Parlement de l’Australie, Australia’s Parliament House in 2022: a Chronology of Parliament, 3 avril 2023; Parlement de l’Australie, Stephanie Gill, « Can you hear me? Remote participation in the Commonwealth Parliament », Flagpost, 19 juillet 2022; Parlement de l’Écosse, Sarah McKay et Courtney Aitken, How has the COVID‑19 pandemic changed the way the Scottish Parliament works?, SPICe Briefing, 7 décembre 2021; Parlement de la Nouvelle-Zélande, How Parliament responded to the pandemic; Parlement de la Nouvelle-Zélande, Standing Orders Committee, Review of Standing Orders 2023 ![]() (1.49 Mo, 107 pages), août 2023, p. 15; Parlement de la Nouvelle-Zélande, « Standing Orders », Debates, 31 août 2023; Union interparlementaire, Association des secrétaires généraux des parlements, « Communication from Shri Sumant Narain, Joint Secretary of the Rajya Sabha of India, ‘How have parliaments changed since the pandemic’ », Constitutional & Parliamentary Information

(1.49 Mo, 107 pages), août 2023, p. 15; Parlement de la Nouvelle-Zélande, « Standing Orders », Debates, 31 août 2023; Union interparlementaire, Association des secrétaires généraux des parlements, « Communication from Shri Sumant Narain, Joint Secretary of the Rajya Sabha of India, ‘How have parliaments changed since the pandemic’ », Constitutional & Parliamentary Information ![]() (1.77 Mo, 107 pages), du 24 au 26 octobre 2023, p. 100 à 104 [en anglais]; et « Presiding officers saying no to virtual meetings of parliamentary standing committees disappointing: Chidambaram », The Times of India, 15 mai 2021.

(1.77 Mo, 107 pages), du 24 au 26 octobre 2023, p. 100 à 104 [en anglais]; et « Presiding officers saying no to virtual meetings of parliamentary standing committees disappointing: Chidambaram », The Times of India, 15 mai 2021.

Comme bon nombre d’assemblées législatives étrangères, le Parlement du Canada a choisi de conserver certaines formes de participation à distance post-pandémie.

L’adoption des nouvelles TIC s’est appuyée sur les infrastructures et les pratiques existantes avant la pandémie. En effet, le Parlement utilisait déjà des TIC avant la pandémie pour assurer la tenue des réunions en chambre et en comité. Ainsi, le Sénat comme la Chambre des communes autorisaient jusqu’à quatre personnes à la fois à témoigner à distance devant un comité grâce à des studios de vidéoconférence spécialement équipés et mis à la disposition des témoins à divers endroits 13.

Plus récemment, la Chambre des communes a mis en place des ressources organisationnelles supplémentaires en matière de TIC pour les parlementaires et le personnel des secteurs administratifs afin de « permettre à tous les employés de l’Administration de la Chambre de rester en contact avec le réseau de l’organisation, en tout temps et depuis n’importe où 14 ».

Au Parlement canadien, les parlementaires et les membres de leur personnel ont adopté des TIC à une vitesse exponentielle en raison de la pandémie. Le 13 mars 2020, le Sénat et la Chambre des communes ont prolongé l’ajournement des travaux en réponse à l’éclosion de la pandémie et au confinement subséquent au Canada 15. Après que les dangers de la COVID‑19 sont devenus plus clairs, la Chambre des communes a été rappelée le 24 mars 2020 et le Sénat a été rappelé le lendemain pour examiner des mesures législatives 16.

Le 24 mars 2020, la Chambre des communes a adopté une motion autorisant le Comité permanent de la santé et le Comité permanent des finances à se réunir par téléconférence ou par vidéoconférence dans le cadre de mandats élargis, « dans le seul but d’entendre des témoignages concernant des enjeux liés à la réponse du gouvernement à la pandémie de la COVID‑19 17 ». Ces réunions de comité ont été les premières auxquelles les députés et les témoins ont tous participé à distance. Les comités se sont d’abord réunis par téléconférence puis, à partir du 9 avril 2020, par vidéoconférence 18.

Le 11 avril 2020, le Sénat et la Chambre des communes ont de nouveau été brièvement rappelés afin d’examiner des mesures législatives. À ce stade, le Sénat a conféré à trois comités le pouvoir de se réunir par téléconférence ou vidéoconférence, et c’est le 14 avril 2020 que s’est tenue la toute première réunion entièrement virtuelle d’un comité du Sénat 19. La Chambre des communes a aussi ajouté d’autres comités à la liste des comités autorisés à se réunir virtuellement 20.

Le 20 avril 2020, la Chambre des communes a été rappelée encore une fois afin de mettre sur pied un comité spécial, composé de tous les députés, ayant pour mandat d’examiner la réponse du Canada à la pandémie. Au départ, le Comité spécial sur la pandémie de COVID‑19 se réunissait une fois par semaine, en personne en présence d’un nombre réduit de participants et, une fois par semaine, de façon hybride. Après le 7 mai 2020, il se réunissait trois fois par semaine, dont deux fois de façon hybride. La grande majorité des membres ont participé virtuellement à ces réunions hybrides 21.

Pour veiller à ce que tous les parlementaires puissent participer aux travaux des comités, y compris aux travaux du nouveau comité sur la pandémie composé de représentants de tous les partis, les administrations du Sénat et de la Chambre des communes ont procédé à un inventaire des TIC en possession de chaque parlementaire et ont expédié à chacun l’équipement qui lui manquait, comme les casques d’écoute, pour assister aux séances virtuelles 22. Elles ont également travaillé à l’intégration du logiciel de vidéoconférence Zoom à l’infrastructure en place. Cette plateforme logicielle a été choisie pour l’organisation de réunions virtuelles publiques parce qu’elle offre suffisamment de fonctions de sécurité et a des capacités intégrées d’interprétation simultanée et de diffusion 23.

En septembre 2020, la Chambre des communes a repris ses séances en utilisant un mode hybride. Ce format combinait la vidéoconférence et la participation en personne des députés aux activités de la Chambre et aux réunions des comités. Il permettait aussi aux députés, durant les votes par appel nominal, de voter en personne en se levant de leurs sièges, ou de voter par vidéoconférence en déclarant à la caméra « Je vote en faveur de la motion » ou « Je vote contre la motion » 24.

Le 27 octobre 2020, le Sénat a adopté un format hybride similaire pour ses délibérations et, le 17 novembre 2020, il a commencé à autoriser tous les comités à se réunir soit en mode hybride, soit par vidéoconférence uniquement, en fonction de la faisabilité technologique. En plus de permettre le vote en personne, le Sénat a autorisé les sénateurs à voter en tenant un carton indiquant « pour » ou « contre », ou à s’abstenir de voter, par vidéoconférence. Cette méthode a permis de réduire la confusion et de minimiser le temps supplémentaire nécessaire pour voter 25.

Le 25 janvier 2021, la Chambre des communes a adopté une motion visant à utiliser un système de vote à distance, sous réserve d’une formation, de simulations et de l’accord des whips des partis. Le système de vote électronique consistait en une application installée sur les appareils des députés. Il a été utilisé pour la première fois le 8 mars 2021, et il a été conçu pour fonctionner de façon conjointe avec le vote en personne. Il utilise, entre autres mesures de sécurité, l’authentification multifacteur, qui comprend un logiciel de reconnaissance faciale pour confirmer l’identité visuelle du député qui vote. Le système a permis de réduire le temps de vote effectué dans des conditions hybrides de 45 minutes par vote en moyenne à entre 12 et 15 minutes 26. Avant la pandémie, il fallait environ 10 minutes pour effectuer un vote uniquement par appel nominal en personne 27.

Au commencement de la première session de la 44e législature le 22 novembre 2021, la Chambre des communes a de nouveau accepté d’autoriser la tenue de séances de la Chambre et de réunions de comité en mode hybride, ainsi que le vote à distance 28. Le 23 juin 2022, elle a prolongé cette autorisation et les changements procéduraux connexes jusqu’au 23 juin 2023 en adoptant une motion similaire, qui donnait instruction au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre d’entreprendre une étude sur les délibérations hybrides à la Chambre des communes 29. Le 7 décembre 2021, la Chambre des communes a convenu de permettre aux députés, aux sénateurs, aux fonctionnaires des ministères et au personnel parlementaire de venir témoigner en personne devant les comités 30. Elle a étendu cette option à tous les témoins le 6 avril 2022 31.

Le 30 janvier 2023, le Comité permanent de la procédure et des affaires a présenté son vingtième rapport à la Chambre, intitulé L’avenir des délibérations hybrides à la Chambre des communes. Il recommandait notamment de poursuivre le Parlement hybride et d’exiger des présidents et des vice-présidents des comités d’être présents en personne aux réunions des comités. Il recommandait également que l’on considère comme « une pratique exemplaire pour les membres du Cabinet d’être présents en personne pour répondre aux questions pendant la période de questions et pour témoigner devant les comités 32 ». Le 15 juin 2023, la Chambre des communes a voté en faveur de l’intégration permanente des mesures hybrides dans le Règlement, à compter du 24 juin 2023 33. Ces changements comprenaient une nouvelle exigence imposant aux présidents des comités d’assister en personne à toutes les réunions de leur comité 34.

Au début de la première session de la 44e législature en novembre 2021, le Sénat a également adopté de nouvelles motions permettant des séances hybrides en plénière et en comité, ainsi que le vote pour les personnes qui participent par vidéoconférence 35. Par des motions adoptées le 31 mars 2022 et le 5 mai 2022, il a prolongé ces mesures hybrides jusqu’à la fin du mois de juin 2022 36. Après cette date, le Sénat et les comités sénatoriaux se sont réunis exclusivement en personne; seuls les témoins ont la possibilité de comparaître par vidéoconférence. Les seules exceptions sont les réunions des sous-comités du Sénat et les réunions des comités mixtes du Sénat et de la Chambre des communes, pour lesquelles le Sénat, par l’entremise d’ordres sessionnels, a accepté d’autoriser le format hybride 37.

L’adaptation à la pandémie a mis en évidence les possibilités et les défis liés à la réalisation des idéaux parlementaires traditionnels au moyen des TIC.

Le succès le plus évident de l’adoption des TIC s’est produit au niveau opérationnel. Pendant la pandémie, les parlements du monde entier ont utilisé avec succès la technologie à distance pour leur permettre de légiférer et surveiller de près les travaux et les politiques des gouvernements, et ce, malgré une courbe d’apprentissage abrupte, des différences de vitesse Internet, un accès inégal à Internet entre les pays et des problèmes techniques. Lord Norton, membre de la Chambre des lords du Royaume-Uni, a décrit l’adaptation technique de la Chambre des lords en disant que « la technologie représente un cas de réussite, qui aurait été irréalisable si la crise avait eu lieu il y a quelques décennies. Elle a permis à la Chambre [des lords] de fonctionner 38 ». Des parlementaires et des spécialistes au Canada et à l’UIP affirment que cette capacité accrue a rendu les assemblées législatives plus résilientes face aux perturbations qui pourraient se produire lors de futures situations d’urgence 39.

Le travail parlementaire à distance aide aussi à accroître la représentation d’un ensemble plus diversifié d’intérêts et de points de vue. Des parlementaires du Canada et de l’étranger ont remarqué que le Parlement numérique facilite la participation de parlementaires ayant des obligations en matière de garde d’enfants ou des problèmes de santé. Il permet aux législateurs qui se trouvent loin d’un édifice législatif de contribuer plus facilement et avec moins de perturbations à leur vie parlementaire et familiale 40. Il réduit aussi les déplacements des législateurs, et leur permet de passer plus de temps auprès de leurs commettants 41. Au Canada et au Royaume-Uni, des spécialistes affirment que cette flexibilité accrue permet aux assemblées législatives de puiser dans un bassin plus large de candidats, notamment des personnes qui, autrement, auraient beaucoup de mal à participer à la vie politique 42. Certains spécialistes soutiennent qu’une plus grande représentation améliore la capacité du Parlement à élaborer et à examiner les lois, car les parlementaires s’appuient alors sur un éventail d’expériences plus diversifié 43.

Dans le cadre des travaux des comités, les plateformes de communication à distance peuvent accroître la représentation dans certains pays en facilitant une plus grande diversité et expertise des témoins. Des observateurs au Royaume-Uni et au Canada ont laissé entendre que les personnes venant de plus loin et ayant moins la possibilité de se déplacer peuvent participer plus facilement en mode virtuel 44. Les témoins peuvent se sentir moins intimidés à l’idée de témoigner en ligne qu’en personne et cela leur facilite la vie lorsqu’ils doivent témoigner au pied levé 45. En outre, on a fait valoir qu’une plus grande diversité et une plus grande expertise des témoins améliorent la capacité des législateurs à surveiller le gouvernement et à lui demander de rendre des comptes 46.

De plus, le travail virtuel permet aux législateurs d’accroître les liens avec les autres instances dirigeantes, les groupes d’intérêt et les commettants, car cela leur permet de se connecter directement au moyen de Zoom ou de MS Teams 47. Dès le début de la pandémie, 55 % des députés canadiens ont signalé une augmentation de l’utilisation de Facebook et 42 % ont mentionné une hausse de l’utilisation des vidéos interactives en direct 48. Cinq années plus tard, le Président de la Chambre des communes, l’honorable Greg Fergus, a relevé que

de nombreux députés canadiens sont des créateurs passionnés de contenu sur les réseaux sociaux. Ils utilisent les réseaux sociaux pour communiquer directement et efficacement avec l’électorat afin de le sensibiliser aux questions parlementaires, en temps réel et sans l’intermédiaire des journalistes. Le format des réseaux sociaux permet également aux députés de sélectionner les travaux de la Chambre des communes à des fins politiques et de collecte de fonds 49.

Enfin, le travail à distance réduit les coûts liés au travail parlementaire puisque les parlementaires voyagent beaucoup moins. Dans un grand pays comme le Canada, les économies sont importantes, car beaucoup de parlementaires doivent voyager en avion. Dans son rapport du 25 février 2021, le directeur parlementaire du budget a estimé les coûts et les économies d’un système parlementaire hybride au Canada si l’assiduité des parlementaires observée depuis le 5 décembre 2019, début de la 2e session de la 43e législature, restait la même. Selon les calculs effectués, le Parlement économiserait 6,2 millions de dollars par an et réduirait ses émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements d’environ 2 972 tonnes métriques d’équivalent CO2 50.

Nombre des défis immédiats rencontrés par les parlementaires qui travaillent davantage à distance rappellent ceux que vivent d’autres personnes dans d’autres domaines : fatigue, confiance réduite, perte de spontanéité, plus grande possibilité de mauvaise interprétation et transmission moins importante de la culture institutionnelle.

La « fatigue liée à Zoom », l’effet disproportionnellement épuisant des réunions par vidéoconférence par rapport aux réunions en personne, a été documentée et discutée en abondance. Les psychologues soulignent les distorsions que ces plateformes font subir aux conventions sociales en personne. La vidéoconférence implique un contact visuel rapproché d’une durée anormalement longue, le fait de se voir à l’écran tout au long d’une réunion et une mobilité réduite. Elle communique aussi moins d’information, en particulier le langage corporel, ce qui rend les motivations et les actions des autres personnes plus ambigües 51. Les recherches indiquent que la confiance est plus difficile à établir lorsque les gens interagissent principalement en ligne 52. Ils peinent également à saisir et à préserver la structure de l’organisation et la culture de travail 53.

De plus, les conventions techniques et sociales strictes de la vidéoconférence et de la messagerie instantanée ne se prêtent pas facilement aux interactions spontanées et informelles qui peuvent favoriser l’unité, encourager l’échange d’information et susciter de nouvelles idées. Les gens ont plus de mal à discuter de manière informelle avec des connaissances s’ils doivent prendre un rendez-vous ou envoyer un message à une adresse particulière 54.

Alors qu’ils communiquaient en grande partie en ligne dans la sphère parlementaire au début de la pandémie, les parlementaires, les journalistes, le personnel parlementaire et les citoyens canadiens et britanniques se sont plaints de la même façon de la difficulté à lire le langage corporel des ministres, des autres parlementaires, des témoins et du personnel. Ils ressentaient un manque d’unité et de confiance entre les parlementaires en raison de l’absence de contact continu. Ils déploraient un manque de spontanéité dans toutes les interactions, ainsi que les règles plus techniques et procédurales régissant ces interactions 55. Plus récemment, s’exprimant à la fois sur la participation entièrement à distance et en mode hybride, certains députés canadiens ont fait remarquer que la participation virtuelle compliquait la consolidation du moral et de la camaraderie entre les membres du caucus, ainsi que la recherche de compromis et l’établissement de relations de confiance avec les membres d’autres partis 56.

Au début de la pandémie, les représentants canadiens ont également souligné que l’interprétation simultanée en français et en anglais, les deux langues officielles du Canada, nécessite des signaux audio suffisamment clairs 57. Lors de la conférence du Groupe canadien d’étude des parlements (GCEP) de mars 2021, des intervenants ont noté que les réunions parlementaires canadiennes sont particulièrement vulnérables aux nombreuses perturbations techniques qui compromettent la qualité sonore et l’interprétation 58.

Malgré l’évolution des mesures visant à protéger les interprètes – comme des tests de son et des tests techniques avec les parlementaires et les témoins avant les réunions – entre mars 2020 et septembre 2022, les interprètes ont soumis au Bureau de la traduction environ 90 rapports d’incidents qui ont soulevé des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Parmi ces incidents, 30 % ont entraîné une incapacité temporaire 59. En réponse, et à la suite de deux décisions du Programme du travail et de plusieurs études sur la qualité du son, le Bureau de la traduction a apporté des améliorations aux modèles de casques requis pour les témoins, a modernisé l’équipement audio (p. ex. oreillettes, appareils de prévention de l’effet Larsen) pour les membres participant en personne et a élaboré de nouvelles règles et de nouvelles affiches à l’intention des comités pour l’utilisation de ces appareils 60. En collaboration avec les administrations du Sénat et de la Chambre et les responsables des comités, l’organisation a également introduit des mesures non techniques, telles que l’affectation d’un technicien à chaque réunion avec interprétation simultanée 61. Au cours de la dernière année, les rapports d’interprètes faisant état d’incidents présentant un risque pour la santé et la sécurité ont été beaucoup moins nombreux (moins de 1 %); la plupart étaient attribuables à des erreurs humaines 62.

Enfin, les parlementaires doivent composer avec les contraintes d’horaires en raison des exigences techniques associées à l’interprétation. Afin de limiter les risques liés à l’interprétation dans des conditions où la qualité des signaux audio en ligne est variable, la durée de travail des interprètes lors des réunions hybrides est réglementée 63. Ceux-ci travaillent par tranches horaires conformément aux modalités de leurs conventions collectives. En fonction de la disponibilité des interprètes pour soutenir l’ensemble des réunions et des événements, les comités peuvent se voir limités lorsqu’ils demandent du temps supplémentaire pour prolonger les réunions ou pour se réunir en dehors de la plage horaire prévue (bien que, depuis 2024, l’utilisation régulière de l’interprétation simultanée par des interprètes supplémentaires qui travaillent à distance ait accru cette capacité, permettant ainsi la prolongation de certaines réunions) 64. De plus, il est parfois impossible de programmer les témoins à court préavis, car ils ont besoin de temps pour recevoir ou se procurer le casque d’écoute de haute qualité obligatoire 65.

Dans le contexte parlementaire de type britannique, l’augmentation de la charge de travail et de la fatigue, une baisse de la confiance, les risques accrus de mauvaise interprétation, le manque d’interaction spontanée et tous les problèmes techniques peuvent avoir des effets négatifs sur l’exercice des fonctions parlementaires, en plus de causer des problèmes d’ordre général.

Les risques pour la fonction de surveillance sont évidents. Dès le début de la pandémie, les parlementaires, les fonctionnaires et les universitaires ont soutenu que les ministres au Canada et au Royaume-Uni prononçaient des discours par vidéoconférence avec moins de surveillance et de pression, car ils ne pouvaient pas interpréter l’humeur d’une chambre parlementaire ou d’une salle de réunion de comité et ne pouvaient pas non plus sentir que leurs propos se retournaient contre eux. De plus, les parlementaires ne pouvaient plus poser des questions pointues aussi facilement, car ils avaient moins d’occasions d’intervenir de façon spontanée et de créer des alliances avec d’autres parlementaires 66.

De même, le recours aux TIC pour faciliter les délibérations parlementaires et la surveillance peut aussi nuire à leur qualité. Dans le cadre de la conférence du GCEP en mars 2021, des parlementaires canadiens ont noté que les députés en comité et à l’assemblée étaient moins susceptibles de régler un problème et d’en arriver à de nouvelles conclusions par courriel, par messages texte et par vidéoconférence, car ils n’avaient plus autant d’occasions de tenir des discussions informelles spontanées. Lucinda Maer, greffière principale adjointe à la Chambre des communes du Royaume-Uni, décrit un effet semblable de Zoom sur la négociation dans le cadre des comités au Royaume‑Uni en indiquant ce qui suit :

Les membres peuvent s’exprimer lors d’appels bilatéraux ou par messages texte après la réunion du comité, mais, contrairement à ce qui se passe dans la salle de réunion du comité où on peut voir les alliances se former ou les désaccords se poursuivre, tout cela est invisible pour ceux qui ne font pas partie du groupe d’appels ou de messages texte 67.

Certaines données laissent penser que le travail à distance et en mode hybride peut modifier la dynamique de l’élaboration des lois. Si le vote à distance facilite le processus du vote et permet de l’intégrer à l’exécution d’autres fonctions parlementaires, comme les travaux en comité et dans les circonscriptions, il peut aussi rendre plus difficile pour les parlementaires la résolution des problèmes ou l’établissement de compromis, selon quelques cas signalés par des greffiers des parlements des dépendances de la Couronne du Royaume-Uni – les îles de Guernesey, de Jersey et de Man. Par exemple, « à deux occasions distinctes, à l’île de Man, l’assemblée a voté contre un ensemble de règlements d’urgence à la suite d’un désaccord », chose rare dans ce parlement. Les greffiers ont laissé entendre que la loi n’a pas été adoptée parce que « les députés ne pouvaient pas se réunir en marge du débat pour régler leurs différends, accepter des compromis et accomplir le travail politique 68 ». Des députés canadiens et irlandais se sont également plaints de la difficulté de réseauter avec leurs collègues, de défendre leurs positions et de trouver des compromis dans un contexte hybride 69.

Même si une présence en ligne accrue peut resserrer les liens entre différents groupes de personnes, le Parlement numérique peut également nuire à la représentation. Les parlementaires, les témoins et les commettants canadiens vivant dans les régions rurales et nordiques n’ont souvent pas le même accès à une connexion Internet haute vitesse et fiable que les habitants des villes et du sud du Canada. Les témoins de comité peuvent aussi devoir attendre plus longtemps pour recevoir ou se procurer les casques d’écoute obligatoires 70. En raison de ces différences, la participation au parlement en ligne peut être plus difficile pour certaines populations 71.

En outre, plusieurs députés canadiens ont dit qu’il était plus difficile de défendre les intérêts des commettants lors des séances en ligne. Les réunions faites par vidéoconférence éliminent en grande partie les discussions non officielles avec les députés, comme celles qui se tenaient près de la machine à café et qui leur permettaient d’attirer l’attention d’un collègue ou d’un ministre sur une question relative à une circonscription donnée 72. Comme l’a indiqué un député dans une entrevue de recherche anonyme le 1er mai 2021, le Parlement numérique « est contraignant puisqu’en temps normal, les députés posent des questions, défendent des causes et transmettent les préoccupations des commettants dans le cadre de conversations impromptues avec différents ministres, que ce soit au sein du caucus ou dans les couloirs 73 ». Ce point a été repris par plusieurs députés britanniques, qui ont déploré la perte de l’accès informel en personne aux ministres et au premier ministre au Parlement, accès qui les aidait à faire connaître les préoccupations de leurs commettants.

Les parlements hybrides peuvent également créer des inégalités entre les parlementaires qui participent en personne et ceux qui participent en ligne 74. De plus, la diminution des contacts informels et l’affaiblissement des liens sociaux entre les parlementaires signifient qu’ils obtiennent leurs informations de plus en plus auprès des whips des partis. Cette dynamique centralise le pouvoir dans la structure hiérarchique des partis et peut diminuer la diversité des points de vue 75.

Alors que la pandémie a conduit les parlements à adopter diverses innovations, nombre d’entre eux préconisent une utilisation encore plus intensive des TIC et mènent des expériences dans ce domaine.

Les défenseurs des TIC font souvent valoir le fait qu’elles ont le potentiel de contribuer à la fonction législative de représentation et, en particulier, à l’idéal de transparence qui lui est associé. Ils affirment que plus les données, les rapports et les débats parlementaires sont disponibles sous forme électronique, plus les citoyens et les parlementaires peuvent avoir accès à cette information. Et plus un parlement intègre les médias sociaux et les logiciels qui permettent une communication bidirectionnelle, plus les citoyens peuvent être en mesure d’interagir directement avec les parlementaires et les parlements 76.

Certaines assemblées législatives développent cette interaction bidirectionnelle avec les citoyens en utilisant à la fois les anciennes et les nouvelles TIC. Le Canada et le Royaume-Uni ont accru la capacité des citoyens à interagir avec les députés au moyen de pétitions électroniques 77. Certains députés britanniques utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour discerner dans les médias sociaux les tendances dans les opinions des citoyens sur certaines questions. Certains parlements étudient également l’utilisation de l’IA pour trier les demandes de renseignements des commettants et mettre au point un robot conversationnel pour les aider à trouver de l’information sur la législation en ligne 78. Le Parlement de l’Inde expérimente actuellement l’IA pour baliser les métadonnées des enregistrements audiovisuels des travaux parlementaires et les rendre facilement consultables par le public 79.

D’autres innovations adoptées concernent les aspects liés à la législation et à la surveillance du gouvernement. À titre d’exemple, la Chambre des députés du Chili a mis au point une plateforme numérique qui combine un ensemble d’assistants législatifs basés sur l’IA. Ensemble, ils améliorent « la capacité de la Chambre à gérer les textes juridiques, la surveillance financière et les missions parlementaires 80 ». Le premier module – le module législatif – comprend des assistants IA qui peuvent fournir aux législateurs :

Dans le sillage de la pandémie, et de l’augmentation concomitante du taux d’adoption des TIC, les parlements doivent évaluer les TIC en fonction des idéaux parlementaires et des attentes des citoyens. Certains chercheurs et parlementaires qui étudient les TIC ont proposé des principes pour évaluer les risques et les avantages :

[c]omme il n’existe pas de solution parfaite, il peut être contre‑productif de tenter d’en trouver une à tout prix. Au Chili, plutôt que de viser la perfection, la Chambre des députés a mis en place ce que l’on appelle un « produit minimum viable », puis ajouté des fonctionnalités et corrigé les erreurs en sortant de nouvelles versions au fur et à mesure de l’expérimentation en situation 88.

En définitive, l’adoption des TIC à un rythme accru depuis le début de la pandémie a placé les parlements et les parlementaires devant de nouveaux choix quant à la manière de maintenir et de développer le Parlement en tant qu’institution. Comparativement à l’adaptation technologique prépandémie, l’utilisation de cette technologie ou l’expansion de son utilisation sont beaucoup plus faciles. De nombreux parlementaires et membres de leur personnel sont à l’aise avec l’utilisation des TIC pour travailler à distance. Les citoyens sont également de plus en plus habitués à communiquer en ligne.

Par ailleurs, les TIC peuvent modifier la dynamique politique et interpersonnelle qui anime les fonctions essentielles du Parlement, à savoir la législation, la surveillance et la représentation. Traditionnellement, les pratiques parlementaires ont été élaborées dans le cadre de débats et de conversations en personne. Elles reflètent les procédures établies de longue date et les conventions du cycle Parlementaire, plutôt que celles de la vidéoconférence ou du vote électronique. En s’appuyant sur l’expérience acquise dans le contexte de la pandémie, les parlements sont mieux placés pour décider des formes éventuelles de TIC à maintenir et à développer à l’avenir, et de la meilleure façon de les utiliser.

© Bibliothèque du Parlement