L’égalité des genres signifie que toutes les personnes, peu importe leur identité de genre, ont les mêmes droits, responsabilités et possibilités. Au Canada, toutes les personnes sont égales devant la loi et toutes ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi. Toutefois, dans la pratique, des inégalités et de la discrimination fondées sur le genre persistent et sont plus répandues dans certains groupes.

Des avancées ont été réalisées dans plusieurs domaines liés à l’égalité des genres au cours des dernières décennies. Par exemple, les femmes représentent la majorité des récents diplômés de niveau postsecondaire et, en janvier 2025, elles représentaient plus de la moitié des sénateurs et près d’un tiers des députés.

Cependant, des inégalités subsistent dans un certain nombre de secteurs. En éducation, les femmes demeurent minoritaires parmi les titulaires d’un diplôme universitaire dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques. Par exemple, lors de l’année universitaire 2021-2022, elles représentaient 24 % des étudiants de niveau postsecondaire en architecture, en génie et en technologies connexes, et 27 % des étudiants de niveau postsecondaire en mathématiques, en informatique et en sciences de l’information.

L’écart salarial entre les sexes, ou la différence de revenus entre les hommes et les femmes, bien que moins important que l’écart observé au cours des dernières décennies, persiste et est particulièrement marqué dans le cas des femmes autochtones, des femmes immigrées et des femmes ayant des enfants.

Les femmes, en particulier les femmes autochtones, font face à des taux accrus de certains types de violence. Par exemple, en 2018, près de la moitié des femmes et des filles autochtones de plus de 15 ans ont déclaré avoir été victimes d’une agression sexuelle au cours de leur vie. Plus d’un tiers des femmes non autochtones ont déclaré la même chose. L’expérience de la violence peut nuire au sentiment de sécurité personnelle d’une personne et susciter un sentiment d’inconfort ou de peur. Beaucoup de victimes de comportements sexuels non désirés dans les lieux publics – comme des commentaires ou de l’attention de nature sexuelle – modifient leurs comportements après l’incident, notamment en évitant certains endroits et en changeant leurs habitudes.

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre un certain nombre de mesures législatives visant à améliorer l’égalité des genres. Ainsi, la Loi sur l’équité salariale cherche à soutenir les progrès vers l’équité salariale en exigeant des employeurs qu’ils offrent un salaire égal pour un travail de valeur égale. Les modifications apportées au Code canadien du travail ont augmenté les prestations de congé de maternité, de congé parental et de congé de soignant, et ont également prévu un congé pour les victimes de violence familiale.

Parmi les autres mesures de soutien à l’égalité des genres prises par le gouvernement fédéral, mentionnons l’élaboration du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui vise à prévenir la violence fondée sur le sexe et à soutenir les victimes et les survivants; la décision de permettre aux personnes qui ne s’identifient ni comme femme ni comme homme de faire indiquer un « X » sur leurs documents de voyage; le lancement de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui soutient les femmes entrepreneures en leur octroyant du financement par capital de risque et des occasions de réseautage et de mentorat.

Le concept d’égalité des genres signifie que toutes les personnes, peu importe leur identité de genre, ont les mêmes droits, responsabilités et possibilités 1. On ne peut avoir une égalité réelle des genres que lorsque les lois, les politiques et les programmes tiennent compte des répercussions différentes qu’ils auront sur les personnes de différents genres, et qu’ils ne reproduisent ni n’aggravent les inégalités qui existent entre les personnes de différents genres 2.

Au Canada, toutes les personnes sont égales devant la loi et toutes ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination 3. Toutefois, dans la pratique, des inégalités et de la discrimination fondées sur le genre persistent et sont plus répandues dans certains groupes.

Les termes « égalité des sexes » ou « égalité entre les hommes et les femmes » sont utilisés de façon interchangeable pour traduire le terme anglais « gender equality » dans un contexte de comparaison entre les hommes et les femmes. Toutefois, le même terme anglais est également utilisé de façon plus large pour renvoyer au concept que toutes les personnes, peu importe leur genre, ont les mêmes droits, responsabilités et possibilités. Lorsque c’est ce sens plus large qui est voulu dans la version anglaise de la présente étude, on a choisi d’utiliser le terme « égalité des genres » pour évoquer la même idée dans la version française.

Le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe est un droit universel, dont on tient compte dans les instruments internationaux de défense des droits de la personne, comme l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 4, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif et d’autres traités essentiels sur les droits de la personne 5.

Dans plusieurs instruments internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de la personne, on reconnaît l’égalité des genres comme un droit humain; et l’égalité des droits des femmes est un principe fondamental de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 6. L’ONU a élaboré 17 objectifs de développement durable (ODD) et l’ODD 5 vise à parvenir à l’égalité des sexes 7. Pour atteindre les ODD, le gouvernement du Canada a adopté une stratégie nationale, assortie d’un cadre d’indicateurs propres au Canada, et publie ses rapports de progrès sur une plateforme de données 8.

Au Canada, les fondements juridiques de l’égalité des genres sont inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi et qui prévoit que tous les droits qui y sont mentionnés « sont garantis également aux personnes des deux sexes 9 ». De plus, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial et la situation de famille sont des motifs de discrimination interdits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne 10, qui s’applique au gouvernement fédéral, aux autres organismes fédéraux, aux gouvernements des Premières Nations et aux employeurs sous réglementation fédérale.

Des inégalités de genre peuvent être observées dans un certain nombre de contextes au Canada. Par ailleurs, certaines personnes peuvent être victimes de discrimination et d’inégalités supplémentaires ou croisées en raison d’autres facteurs identitaires, comme la race, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ce qui peut amplifier ou multiplier les inégalités subies par ces personnes. Cette interaction entre différents types de discrimination est parfois décrite comme des « systèmes d’oppression imbriqués 11 ». Voici un aperçu des inégalités qui existent dans certains domaines au Canada.

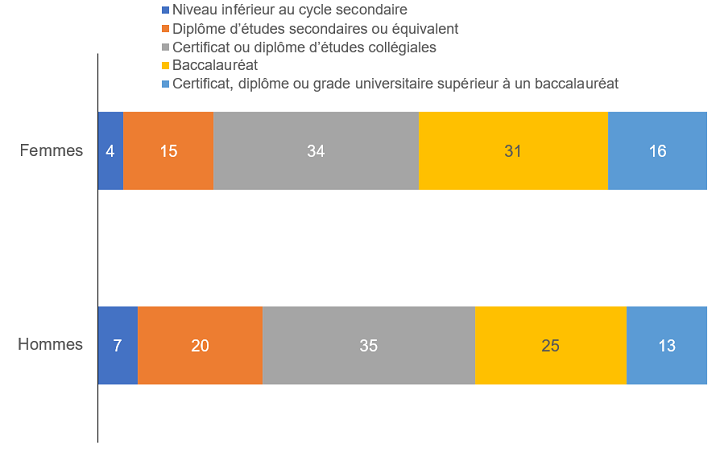

Les taux d’obtention de certificats, de grades ou de diplômes varient selon le genre. La majorité des récents diplômés d’études postsecondaires dans l’ensemble des provinces et territoires au Canada sont des femmes et celles-ci forment aussi la majorité des diplômés universitaires dans la plupart des domaines d’études. Par ailleurs, la proportion de femmes ayant suivi des études postsecondaires a augmenté à un rythme plus élevé que chez les hommes au cours des dernières décennies 12. En 2024, 81 % des femmes âgées de 25 à 54 ans avaient terminé des études postsecondaires contrairement à 73 % des hommes du même groupe d’âge, comme le montre la figure 1. D’après les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada, les personnes gaies ou lesbiennes sont plus susceptibles d’être titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur que leurs homologues hétérosexuels 13.

Figure 1 – Proportion des femmes et des hommes âgés de 25 à 54 ans par niveau de scolarité atteint en 2024 (%)

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Statistique Canada, « Tableau 14-10-0118-01 : Caractéristiques de la population active selon le diplôme scolaire, données annuelles », base de données, consultée le 22 janvier 2025.

Malgré le fait que les femmes soient plus nombreuses que les hommes à détenir un diplôme d’études postsecondaires, elles demeurent minoritaires parmi les titulaires de diplômes universitaires dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques (STGM), domaines dans lesquels les emplois sont souvent considérés comme étant de qualité et bien rémunérés 14. Pour l’année universitaire 2021-2022, les femmes représentaient 23,7 % des étudiants du postsecondaire en architecture, en génie et en services connexes, et 27 % des étudiants du postsecondaire en mathématiques, en informatique et en sciences de l’information 15. Les stéréotypes sexistes, les microagressions et l’absence de modèles féminins seraient des facteurs contribuant énormément à la sous-représentation des femmes et des filles dans les domaines d’études des STGM : « Le désavantage des filles n’est pas fondé sur l’aptitude cognitive, mais tient aux processus de socialisation et d’apprentissage dans lesquels les filles sont élevées et qui façonnent leur identité 16.. »

Des différences et inégalités fondées sur le genre nuisent au bien-être économique de la population canadienne 17. De façon générale, au Canada, les femmes touchent un revenu personnel annuel moyen plus bas que les hommes (48 400 $ pour les femmes comparativement à 66 000 $ pour les hommes en 2022). Les femmes, en particulier les femmes âgées, les mères seules, les femmes autochtones et les femmes handicapées, sont aussi plus susceptibles de vivre dans une situation de faible revenu que les hommes 18. Selon Statistique Canada, en 2020, 12,9 % des hommes transgenres et 12 % des femmes transgenres étaient susceptibles de se retrouver en situation de faible revenu, comparativement à 8,2 % des hommes cisgenres et 7,9 % des femmes cisgenres. En outre, 20,6 % des personnes non binaires vivaient dans la pauvreté, soit un taux deux fois plus élevé que la moyenne nationale 19.

Certains facteurs peuvent contribuer à expliquer l’écart global qui existe entre les hommes et les femmes en ce qui a trait à leur bien-être économique, notamment :

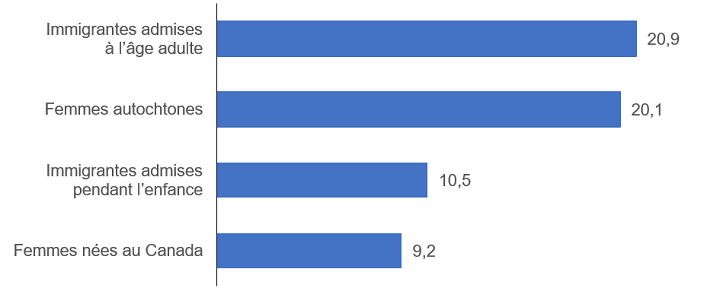

Figure 2 – Écart salarial par rapport aux hommes nés au Canada, selon le groupe de femmes en 2021 et 2022 (%)

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Statistique Canada, « Écart salarial entre les genres au Canada, 2007 à 2022 – Graphique 1 : Écart au chapitre des salaires horaires moyens par rapport aux hommes nés au Canada, selon le groupe de femmes, 2007 à 2008 et 2021 à 2022 », Le Quotidien, 21 septembre 2023.

Au Canada, certains groupes démographiques, dont les femmes, sont sous-représentés en politique électorale. Selon l’organisme canadien sans but lucratif À Voix Égales, qui se consacre à l’égalité de la représentation démocratique, les femmes et les personnes de diverses identités de genres constituaient 43 % des candidats qui se sont présentés aux élections fédérales de 2021 pour les cinq partis représentés au Parlement 31. Selon les données d’Élections Canada, les personnes qui s’identifient comme appartenant à une minorité de genre représentaient moins de 1 % des candidats aux élections fédérales générales de 2021 32. Par ailleurs, les femmes racisées représentaient 6 % des candidats, et les femmes autochtones, 2 %, lors des élections fédérales de 2019 33.

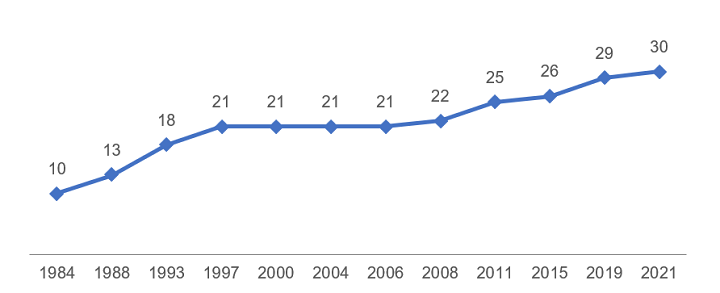

En janvier 2025, les femmes représentent 31 % des députés et 54 % des sénateurs au Parlement du Canada 34. Comme le montre la figure 3, la représentation des femmes à la Chambre des communes du Canada a augmenté au fil du temps et a même triplé entre les élections générales de 1984 et celles de 2021. Un candidat ouvertement bispirituel 35 a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 2021. En 2015, la parité hommes-femmes a été atteinte pour la première fois parmi les ministres du Cabinet fédéral, une pratique qui a été répétée à la suite des élections fédérales de 2019 et de 2021 36.

En ce qui touche la représentation des femmes autochtones à l’échelle des bandes, selon les données de Statistique Canada, en 2019, un poste de chef sur cinq dans les communautés des Premières Nations était occupé par une femme, et plus du quart des membres de Conseil des Premières Nations étaient des femmes 37.

Figure 3 – Proportion de femmes parmi les candidats élus à la Chambre des communes aux élections fédérales générales de 1984 à 2021 (%)

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Bibliothèque du Parlement, « Élections et candidats », Parlinfo, base de données, consultée le 14 janvier 2025.

Plusieurs obstacles contribuent à la sous-représentation des femmes en politique, notamment :

Les femmes sont également beaucoup moins susceptibles de se présenter dans les bastions des partis que les hommes. Lors des élections fédérales de 2019, les femmes blanches ont brigué l’élection deux fois moins souvent que les hommes blancs dans ces circonscriptions. En outre, les hommes et les femmes racisées s’y sont présentés chacun dans une proportion trois fois plus faible que les hommes blancs 39.

Pour essayer de trouver des solutions à certains obstacles, le Parlement du Canada a adopté différentes mesures, afin d’offrir aux parlementaires un lieu de travail plus sensible à la dimension du genre et mieux adapté aux besoins des familles. Parmi ces mesures, notons :

Les données déclarées par la police montrent que les femmes représentaient un peu plus de la moitié (52 %) des victimes de crimes violents au Canada en 2023 41. Cependant, selon les données les plus récentes de l’Enquête sociale générale sur la victimisation de 2019, de Statistique Canada, le taux de victimisation avec violence autodéclarée chez les femmes « était près du double de celui observé chez les hommes 42 ». Cette différence importante entre les données autodéclarées par les personnes concernées et celles déclarées par la police s’explique en partie par le fait que près de la moitié des incidents autodéclarés par les femmes en 2019 étaient des agressions sexuelles, qui restent « largement sous-signalées à la police 43 ». En 2019, 94 % des victimes d’agressions sexuelles n’avaient pas signalé l’incident à la police – ce qui signifie que les données déclarées par la police ne représentent qu’une petite proportion de ces crimes. L’une des raisons pour lesquelles les victimes ne signalent pas les agressions sexuelles est que ces agressions ont moins de chances de donner lieu à des accusations que les agressions physiques (voies de fait), et qu’en 2019, une seule affaire d’agression sexuelle signalée sur 19 s’est soldée par une peine d’emprisonnement pour la personne accusée 44.

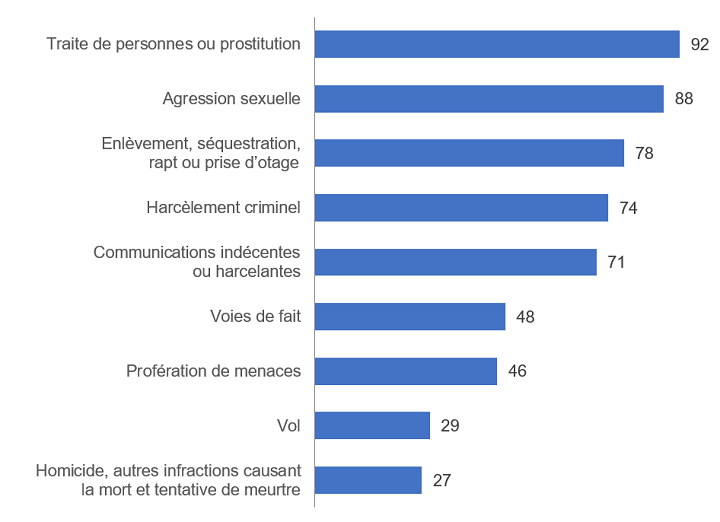

Par ailleurs, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être victimes de certaines infractions criminelles (p. ex. les agressions sexuelles ainsi que la traite de personnes et prostitution). La figure 4 illustre la proportion de femmes parmi les victimes de certains crimes violents rapportés par la police.

Figure 4 – Proportion de femmes parmi les victimes de crimes violents sélectionnés déclarés par la police, 2023 (%)

Source : Figure préparée par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Statistique Canada, « Tableau 35-10-0050-01 : Victimes de crimes violents déclarées par la police et de délits de la route causant la mort ou des lésions corporelles, selon le genre de la victime et le type d’infraction », base de données, consultée le 14 janvier 2025.

Tous les types de violence compromettent le sentiment de sécurité des victimes. Un grand nombre de victimes de comportements sexuels non désirés dans les espaces publics – des commentaires ou de l’attention de nature sexuelle par exemple – changent leurs comportements à la suite de l’incident, comme éviter certains endroits et changer ses habitudes pour éviter des personnes ou des situations 45.

De plus, les personnes cisgenres peuvent se sentir plus en sécurité que les personnes appartenant à des minorités de genre. Selon les données du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, recueillies en 2015 et en 2016, les hommes cisgenres des Premières Nations ont déclaré se sentir en sécurité dans leur communauté à un taux nettement plus élevé (86 %) que les femmes cisgenres (81 %) des Premières Nations et que les personnes bispirituelles ou transgenres de leurs communautés (54 %) 46.

D’après les données qu’elles ont elles-mêmes déclarées, en 2018, près de la moitié des femmes et des filles autochtones âgées de plus de 15 ans avaient été victimes d’agression sexuelle au cours de leur vie, et 56 % avaient subi des agressions physiques, comparativement à 33 et à 34 % des femmes non autochtones. Les femmes autochtones qui ont un handicap ou qui ont été en situation d’itinérance sont encore plus susceptibles d’avoir fait l’objet d’un crime violent 47.

Mise sur pied en 2016, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) a été chargée d’enquêter « sur toutes les formes de violence que vivent les femmes et les filles inuites, métisses et [des] Premières Nations, y compris les personnes 2ELGBTQQIA [bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexuées et asexuelles] 48 ». Les rapports publiés à la fin de l’Enquête abordent les aspects historiques de la discrimination et de la violence contre les femmes et les filles autochtones ainsi que les membres des communautés 2ELGBTQQIA, et ont mis en lumière « quatre facteurs qui maintiennent la violence coloniale », et qu’il faut éliminer pour en arriver à des changements systémiques.

Les conclusions et les recommandations présentées dans le rapport final comprennent 231 appels à la justice, adressés aux gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux administrations municipales, aux responsables d’institutions, aux fournisseurs de services sociaux, aux industriels et à toute la population canadienne 49. Pour y donner suite, en 2021, le gouvernement fédéral, en collaboration avec des partenaires inuits et métis ainsi que des Premières Nations, a publié un plan d’action national et la Voie fédérale, le plan du gouvernement du Canada visant à soutenir les changements systémiques afin de mettre fin à la crise des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones disparues et assassinées 50. En 2023, le gouvernement a publié le Plan d’action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour 2023-2028 qui fournit une feuille de route pour la mise en œuvre des droits et des principes affirmés dans la Déclaration et à faire progresser la réconciliation 51. En 2024, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a publié des constatations sur la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Dans ses observations finales, le Comité a bien accueilli le Rapport sur les FFADA, mais a exprimé des réserves quant à la lenteur des progrès réalisés à l’égard de la mise en œuvre des appels à la justice et à l’absence de mesures concrètes pour s’attaquer aux causes profondes de la violence à l’égard des femmes autochtones 52.

En 1995, le gouvernement fédéral s’est engagé à appliquer une perspective d’analyse tenant compte des différences entre les hommes et les femmes, appelée analyse comparative entre les sexes (ACS), aux lois, politiques et programmes fédéraux, afin d’évaluer leurs répercussions différentes sur les femmes et les hommes. Cette approche a été élargie en 2013 pour inclure d’autres facteurs identitaires et cette analyse a pris le nom d’ACS Plus (ACS Plus). L’ACS Plus est un processus d’analyse utilisé pour examiner les différentes répercussions des programmes, politiques et initiatives du gouvernement fédéral sur les personnes ayant divers facteurs identitaires croisés, comme la race, l’origine ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle et les handicaps 53.

Au cours des dernières années, plusieurs organismes nationaux de femmes autochtones ont élaboré des cadres de l’ACS Plus adaptés à la culture. Ceux-ci intègrent une approche intersectionnelle qui tient compte de différentes caractéristiques et représentations ainsi que de différents facteurs 54.

Le Cadre des résultats relatifs aux genres, présenté dans le budget de 2018, suit quant à lui les progrès du Canada en matière d’égalité des genres. Il compte six piliers représentant les priorités établies par le gouvernement du Canada : l’éducation et le perfectionnement des compétences; la participation à l’économie et à la prospérité; le leadership et la participation à la démocratie; la violence fondée sur le genre et l’accès à la justice; la réduction de la pauvreté, la santé et le bien-être; et l’égalité des genres dans le monde. Des objectifs, des buts et des indicateurs ont été élaborés pour les piliers et, selon le gouvernement, ce cadre contribue directement à l’atteinte des ODD de l’ONU 55.

Le Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme a été créé en 1970 au sein du Bureau du Conseil privé (BCP) en réponse à une recommandation contenue dans le rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada. Le 1er avril 1976, le Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme est devenu un organisme ministériel. Il a été ensuite remplacé par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (FEGC) en décembre 2018 et s’est vu confier le mandat de « faire avancer l’égalité en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre par l’inclusion des personnes de tous les genres, y compris les femmes, à la vie économique, sociale et politique du Canada 56 ».

Le Secrétariat LGBTQ2 a été créé au sein du BCP en 2017, avec pour mandat de collaborer avec les organisations, de protéger les droits des Canadiens membres de la communauté 2ELGBTQI+ et de lutter contre la discrimination. En 2021, il a été rebaptisé Secrétariat 2ELGBTQI+ et transféré à FEGC 57.

Outre le travail de FEGC, tous les ministères fédéraux participent directement ou indirectement à la mise en œuvre ou à la promotion d’initiatives liées à l’égalité des genres. Voici quelques exemples d’initiatives :

Plusieurs textes de loi fédéraux 66 contiennent des dispositions qui visent à promouvoir l’égalité des genres ou à mettre en place des mesures de protection contre la discrimination fondée sur le genre, notamment :

En outre, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a été établi en 2004 pour examiner les questions relatives aux femmes, y compris « la façon dont l’inégalité des sexes influence la vie des femmes 73 ». D’autres comités permanents entreprennent également des études sur les questions relatives à l’égalité des genres.

Enfin, en 2015, le Règlement de la Chambre des communes a été modifié à la suite de la publication d’un rapport en 2014 par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour y inclure un code de conduite sur le harcèlement sexuel à l’intention des députés 74.

Bien que d’importants progrès aient été réalisés en ce qui concerne l’égalité des genres au Canada au cours des dernières décennies, des inégalités subsistent, en particulier pour divers groupes de femmes, notamment les femmes autochtones, les femmes racisées et les femmes handicapées. Les femmes sont confrontées à des difficultés en matière d’emploi, en partie liées aux normes de genre et à la discrimination. Elles sont moins nombreuses à se faire élire aux élections fédérales que les hommes. Elles sont également plus souvent victimes de la violence fondée sur le genre comparativement aux hommes. Des lois fédérales, comme la Loi sur l’équité salariale et la Loi sur la budgétisation sensible aux sexes, ainsi que d’autres initiatives visent à combler ces écarts.

© Bibliothèque du Parlement